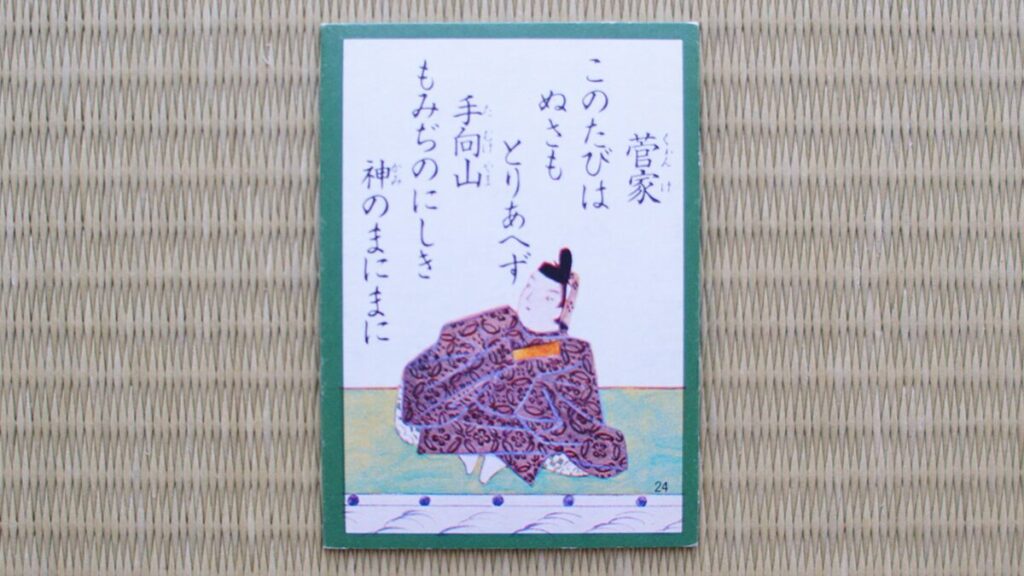

百人一首の第24番は、作者 菅原道真(すがわらのみちざね)が詠んだ、急な旅立ちに際して神に捧げる紅葉を題材とした歌です。

百人一首『24番』の和歌とは

原文

このたびは ぬさもとりあへず 手向山 紅葉の錦 神のまにまに

読み方・決まり字

このたびは ぬさもとりあえず たむけやま もみじのにしき かみのまにまに

「この」(二字決まり)

現代語訳・意味

今回は急な旅立ちだったため、お供え物である幣(ぬさ)を用意できませんでした。しかし、手向山の紅葉を錦として捧げますので、神よ、どうか御心のままにお受け取りください。

背景

百人一首『24番』は、菅原道真(すがわらみちざね)が詠んだ歌で、宇多上皇(うだじょうこう)のお供として奈良の手向山(たむけやま)を訪れた際に詠まれました。

宇多上皇は退位後、奈良・吉野地方への旅を行い、多くの歌人が同行しました。その中で道真は、急な旅立ちで神様に捧げる供物である「幣(ぬさ)」を用意する時間がなかったため、代わりに手向山の紅葉を供物に見立てて詠んだのです。

この歌は、自然の美しさを神聖なものとして表現し、神への敬意を込めた一首となっています。また、道真の教養や感性が色濃く反映された作品としても知られています。

語句解説

| このたびは | 「たび」は「旅」と「度」の掛詞で、「今度の旅は」という意味になります。ここでは、急な旅を指しています。 |

|---|---|

| ぬさ(幣) | 神様に捧げるための祭具です。木綿や錦の切れ端を使った捧げ物で、旅の途中では道祖神に対して幣を捧げ、旅の無事を祈ることが一般的でした。 |

| とりあへず | 「取りあへず」は「準備する時間がない」という意味です。この歌では、急な旅立ちのために幣を用意する時間がなかったことを表現しています。 |

| 手向山(たむけやま) | 京都と奈良の間にある山で、旅人が神様に供え物を捧げる場所とされています。ここでは「手向け(供え物)」という意味も掛けられています。 |

| 紅葉の錦 | 錦は、豪華で色とりどりの織物のこと。紅葉をその錦にたとえて、美しい秋の景色を表現しています。 |

| 神のまにまに | 「神様の御心のままに」という意味です。捧げ物を受け取るかどうかは神様の意志に任せるという、謙虚な気持ちを表現しています。 |

作者|菅原道真

| 作者名 | 菅原道真(すがわらのみちざね) |

|---|---|

| 通称 | 菅家(かんけ)または菅公(かんこう)。特に後世では「学問の神様」として知られています。 |

| 生没年 | 845年(承和12年)~903年(延喜3年) |

| 職業・地位 | 平安時代の貴族であり学者。宇多天皇に仕え、右大臣にまで昇進したが、後に讒言によって太宰府に左遷されました。 |

| 業績 | 文章博士(もんじょうはかせ)という学者としての最高位に就き、漢詩や和歌の両方に優れた才能を持ち、学問に大きく貢献しました。 |

| 左遷と最期 | 政敵である藤原時平の陰謀により大宰府に流され、その地で没しました。亡くなった後、その怨霊を恐れた朝廷が彼を神として祀るようになり、現在では太宰府天満宮に祀られています。 |

出典|古今和歌集

| 出典 | 古今和歌集(こきんわかしゅう) |

|---|---|

| 成立時期 | 905年(延喜5年) |

| 編纂者 | 紀貫之(きのつらゆき)、紀友則(きのとものり)、凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)、壬生忠岑(みぶのただみね) |

| 位置づけ | 八代集の最初の勅撰和歌集 |

| 収録歌数 | 1,111首 |

| 歌の特徴 | 四季、恋、哀傷など多様なテーマに基づいた和歌が収められています。四季の歌は日本の自然美を表現し、恋の歌は人間の感情を深く掘り下げています。 |

| 収録巻 | 「羈旅(きりょ)」420番 |

語呂合わせ

このたびは ぬさもとりあえず たむけやま もみじのにしき かみのまにまに

「このもみじ」

百人一首『24番』の和歌の豆知識

「手向山」とはどういう意味ですか?

「手向け」という言葉には「神様に供え物をする」という意味があり、この山の名前にはその意味が掛けられています。

この歌では、菅原道真が急な旅の途中でこの山に差し掛かった際、紅葉を捧げ物と見立てて神様に捧げる様子を表現しています。そのため、「手向山」は単なる地名以上に、神に対する敬意を示す場として重要な意味を持っています。

紅葉を神に捧げる表現

本来、旅の途中で道祖神(どうそじん)に祈る際には、錦や布などを捧げる習慣がありました。しかし、道真は急な旅だったため、それを準備できませんでした。そこで、手向山の美しい紅葉を幣の代わりとし、「神様の思うままにお受け取りください」と詠んだのです。

この表現は、自然の風景そのものが神への供え物になり得るという考え方を示しており、日本独特の自然観や信仰心が込められています。また、紅葉を「錦」にたとえることで、鮮やかな色合いを際立たせ、より華やかな印象を与えています。

学問の神様としての菅原道真

35歳で朝廷の学問を司る「文章博士(もんじょうはかせ)」となり、その後も政治の場で活躍しました。しかし、不運にも藤原時平(ふじわらのときひら)の陰謀により、大宰府(だざいふ)へ左遷されてしまいます。道真の学問への情熱はその後も語り継がれ、死後は「学問の神様」として信仰されるようになりました。

現在、福岡の太宰府天満宮や京都の北野天満宮には、受験や勉学の成功を祈る多くの人々が訪れます。道真の努力と知性への敬意が、現代にまで続く信仰へとつながっているのです。

道真の流罪後の信仰

しかし、その後、都では不吉な出来事が続き、多くの人々が「道真の怨霊による祟りではないか」と考えるようになりました。特に、落雷によって清涼殿(せいりょうでん)が焼け、藤原時平が急死したことが、人々の恐怖をさらに強めました。そのため、朝廷は道真の名誉を回復し、彼を神として祀ることを決めました。

こうして、北野天満宮や太宰府天満宮が建てられ、道真は「天神様」として崇められるようになったのです。現在では、学問の神様として広く信仰され、多くの受験生や学問を志す人々が参拝しています。

まとめ|百人一首『24番』のポイント

- 原文:このたびは ぬさもとりあへず 手向山 紅葉の錦 神のまにまに

- 読み方:このたびは ぬさもとりあえず たむけやま もみじのにしき かみのまにまに

- 決まり字:この(二字決まり)

- 現代語訳:今回は急な旅立ちだったため、お供え物である幣(ぬさ)を用意できなかった。しかし、手向山の紅葉を錦として捧げるので、神の御心のままに受け取ってほしい

- 背景:菅原道真が宇多上皇の奈良への旅に同行した際に詠んだ歌で、急な旅立ちで幣を用意できなかったことから紅葉を捧げ物に見立てた

- 語句解説①:このたびは‐「たび」は「旅」と「度」の掛詞で、今度の旅を指す

- 語句解説②:ぬさ(幣)‐神様への捧げ物で、旅の無事を祈るために道祖神に供える

- 語句解説③:とりあへず‐「準備する時間がない」の意味で、幣を用意できなかったことを表す

- 語句解説④:手向山(たむけやま)‐京都と奈良の境にある山で、旅人が神に供え物をする場所

- 語句解説⑤:紅葉の錦‐紅葉を豪華な織物「錦」に例え、美しい秋の景色を表現したもの

- 語句解説⑥:神のまにまに‐「神の御心のままに」という意味で、神の意志に任せる謙虚な表現

- 作者:菅原道真(すがわらのみちざね)

- 作者の業績:文章博士として学問に貢献し、右大臣まで昇進するが、讒言により大宰府に左遷された

- 出典:古今和歌集(こきんわかしゅう)

- 出典の収録巻:羈旅(きりょ)420番

- 語呂合わせ:このもみじ

- 豆知識①:「手向山」は旅人が神に供え物をする場所で、「手向け(供え物)」の意味も掛かっている

- 豆知識②:紅葉を幣に見立てることで、自然の美しさを神聖なものとして表現している

- 豆知識③:菅原道真は「学問の神様」として信仰され、太宰府天満宮や北野天満宮に祀られている

- 豆知識④:道真の死後、落雷や天変地異が続いたため、怨霊を鎮めるために神として祀られるようになった