百人一首『28番』の和歌とは

原文

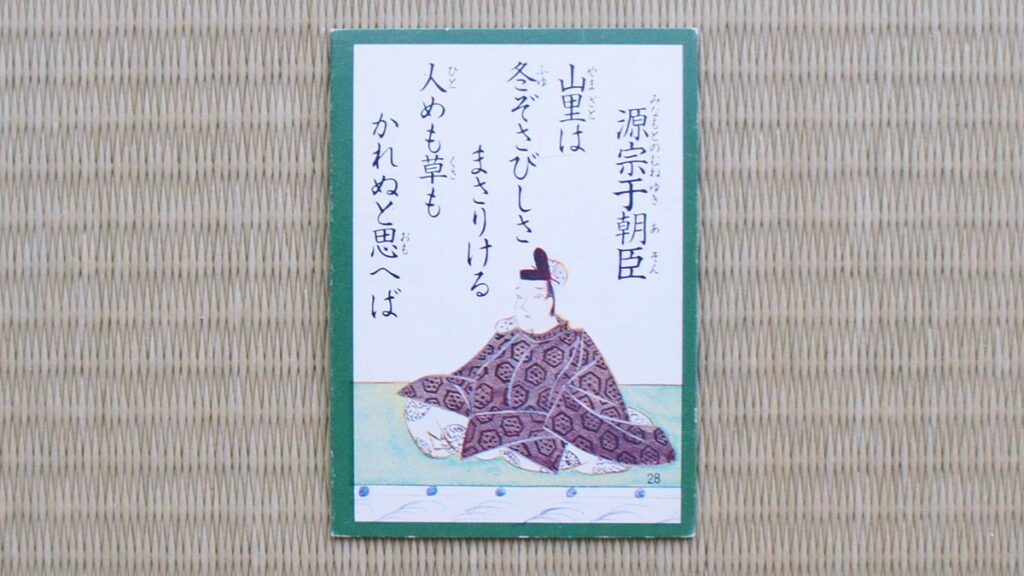

山里は 冬ぞさびしさ まさりける 人目も草も かれぬと思へば

読み方・決まり字

やまざとは ふゆぞさびしさ まさりける ひとめも くさも かれぬと おもへば

「やまざ」(三字決まり)

現代語訳・意味

山里は、他の季節でも寂しいものですが、冬になると一層その寂しさが増して感じられます。人も訪れなくなり、草木も枯れてしまうことを思うと、その孤独感がいっそう強くなります。

背景

百人一首『28番』の和歌は、平安時代の歌人・源宗于朝臣によって詠まれました。この歌は、都から離れた山里が冬になるとさらに人の訪れが絶え、草木も枯れ果て、寂しさが一層募る様子を詠んだものです。

作者の源宗于は天皇の孫として生まれましたが、官位には恵まれず、不遇な人生を送りました。その境遇から、孤独や寂しさがこの歌に深く反映されていると考えられます。

また、平安貴族は季節の変化や自然の情景を和歌に込める文化を大切にしており、この歌も冬の山里の情景と作者自身の心情が重なり合った一首と言えるでしょう。

語句解説

| 山里は(やまざとは) | 都ではなく、山奥の村や人里離れた場所を指します。「は」は他と区別するための係助詞で、「都とは違う山里は」という意味を持ちます。 |

|---|---|

| 冬ぞさびしさまさりける(ふゆぞさびしさまさりける) | 「冬」は陰暦で「十月」「十一月」「十二月」を指します。「ぞ」は強意の係助詞で、冬が特に寂しいことを強調しています。「まさりける」は、「まさる(増す)」の連用形で「さびしさが一層増す」という意味です。 |

| 人目(ひとめ)も草(くさ)も | 「人目」は人の訪れや人の気配を指し、「草」は草木を意味します。この二つの言葉が並んでいることで、人間も自然もともに離れていく、寂しさが増す状況が描かれています。 |

| かれぬと思へば(かれぬとおもへば) | 「かれ」は「離れる(かる)」と「枯れる(かれる)」の掛詞です。「人目が離れ」「草木が枯れる」という二重の意味が含まれています。「ぬ」は完了を示す助動詞で、「思へば」は「思うと」という意味です。 |

作者|源宗于朝臣

| 作者名 | 源宗于朝臣(みなもとのむねゆきあそん) |

|---|---|

| 生没年 | 生年不詳〜939年 |

| 家柄 | 光孝天皇の孫であり、是忠親王(これただしんのう)の子として生まれました。 |

| 地位 | 平安時代前期の貴族で、最終的には正四位下・右京大夫という官位にとどまり、出世には恵まれませんでした。 |

| 歌人としての評価 | 三十六歌仙の一人に選ばれ、優れた歌人としても知られています。 |

| 特徴 | 自然や孤独感を詠んだ歌が多く、特に自らの不遇な境遇を詠んだ歌も残されています。 |

出典|古今和歌集

| 出典 | 古今和歌集(こきんわかしゅう) |

|---|---|

| 成立時期 | 905年(延喜5年) |

| 編纂者 | 紀貫之(きのつらゆき)、紀友則(きのとものり)、凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)、壬生忠岑(みぶのただみね) |

| 位置づけ | 八代集の最初の勅撰和歌集 |

| 収録歌数 | 1,111首 |

| 内容 | 四季、恋、哀傷など多様なテーマに基づいた和歌が収められています。四季の歌は日本の自然美を表現し、恋の歌は人間の感情を深く掘り下げています。 |

| 百人一首『28番』 | 「冬歌」315番 |

語呂合わせ

やまざとは ふゆぞさびしさ まさりける ひとめも くさも かれぬと おもへば

「やまざ ひとめ(山里くんのひとめぼれ)」

百人一首『28番』の和歌の豆知識

季節感と寂しさ

山里はもともと人の出入りが少ない場所ですが、冬になるとさらに訪れる人が減り、草木も枯れ果ててしまいます。このような光景を通じて、静けさだけでなく、孤独感や物悲しさがより強調されているのです。また、冬は寒さが厳しく、自然の色彩も乏しくなるため、寂しさを感じやすい季節でもあります。

この歌は単に風景を描くだけでなく、その中にある心情も映し出しています。平安時代の貴族たちは自然の移り変わりを敏感に感じ取り、それを和歌に詠む文化がありました。この歌も、その感性がよく表れた一首と言えるでしょう。

本歌取りの技法

本歌取りとは、過去の有名な和歌の一部を取り入れながら、新しい視点や解釈を加えて詠む技法です。この歌の元になったのは、藤原興風が詠んだ「秋くれば 虫とともにぞ なかれぬる 人も草葉も かれぬと思へば」という和歌です。本歌では秋の訪れによる寂しさを詠んでいますが、源宗于の歌では季節を冬に変え、より強い孤独感を表現しています。

「人も草葉もかれぬと思へば」という表現は共通しており、「かれぬ(離れる・枯れる)」の掛詞も同じです。本歌取りによって、古い歌を踏まえながらも、新たな情景や心情を伝える工夫がされています。

作者の境遇

しかし、皇族ではなく臣籍に下ったため、期待されたような高い官位には就けず、一生を通じて不遇な境遇にありました。そのため、彼の歌には寂しさや嘆きが多く見られます。

特にこの歌は、山里の冬の静けさを詠んでいますが、それは単なる風景描写ではなく、作者自身の孤独な人生と重ね合わせたものとも解釈できます。また、平安時代の貴族社会では、和歌は単なる娯楽ではなく、心情を伝える重要な手段でした。源宗于のこの歌も、寒々とした冬の景色を通じて、自らの境遇を静かに訴えているのかもしれません。

まとめ|百人一首『28番』のポイント

- 原文:山里は 冬ぞさびしさ まさりける 人目も草も かれぬと思へば

- 読み方:やまざとは ふゆぞさびしさ まさりける ひとめも くさも かれぬと おもへば

- 決まり字:やまざ(三字決まり)

- 現代語訳:山里は、他の季節でも寂しいが、冬になるとさらに寂しさが増す。人の訪れがなくなり、草木も枯れるため、孤独をより強く感じる

- 背景:都から離れた冬の山里の静けさを詠んだ歌であり、作者の孤独な境遇と重なっている

- 語句解説①:山里は‐都ではなく、山奥の村や人里離れた場所を指す

- 語句解説②:冬ぞさびしさまさりける‐「ぞ」は強調の助詞で、冬の寂しさが特に増すことを表す

- 語句解説③:人目も草も‐「人目」は人の訪れや気配、「草」は草木を指し、どちらも消えていく状況を示す

- 語句解説④:かれぬと思へば‐「かれ」は「離れる(かる)」と「枯れる(かれる)」の掛詞で、両方の意味を持つ

- 作者:源宗于朝臣(みなもとのむねゆきあそん)

- 作者の業績:三十六歌仙の一人に選ばれ、自然や孤独をテーマにした和歌を多く詠んだ

- 出典:古今和歌集(こきんわかしゅう)

- 出典の収録巻:冬歌・315番

- 語呂合わせ:やまざ ひとめ(山里くんのひとめぼれ)

- 豆知識①:冬の寒さや自然の移り変わりを通じて、人の孤独感を強調する表現が特徴的

- 豆知識②:この歌は本歌取りの技法が使われており、藤原興風の「秋くれば…」の歌を基にしている

- 豆知識③:源宗于は天皇の孫でありながら、臣籍に降りたため、高い官位には就けず不遇な人生を送った