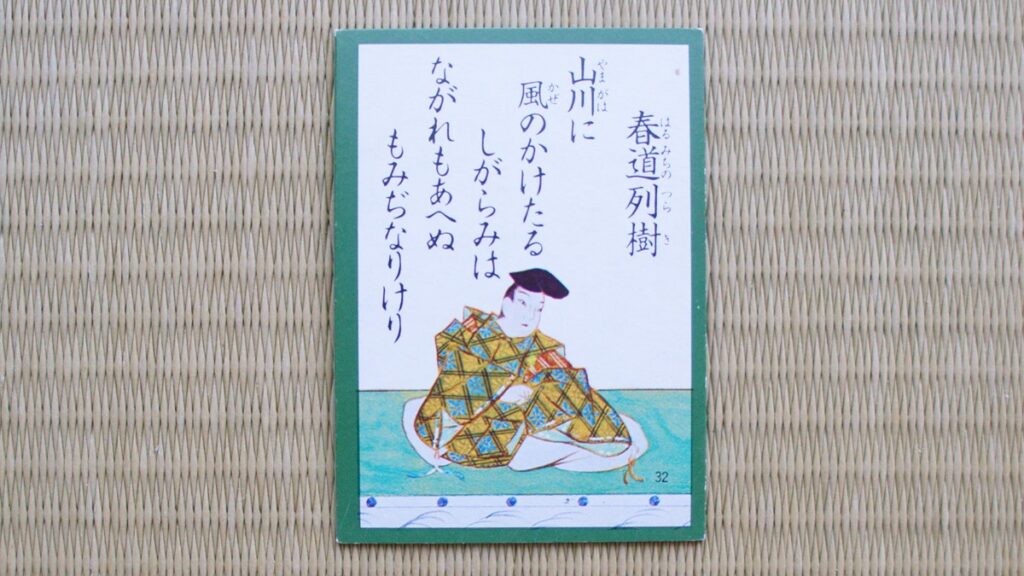

百人一首の第32番は、作者 春道列樹(はるみちのつらき)が詠んだ、秋の風景と自然の美しさを巧みに描写した歌として知られています。

百人一首『32番』の和歌とは

原文

山川に 風のかけたる しがらみは ながれもあへぬ もみぢなりけり

読み方・決まり字

やまがわに かぜのかけたる しがらみは ながれもあえぬ もみじなりけり

「やまが」(三字決まり)

現代語訳・意味

山の中を流れる川に、風が作った流れをせき止める柵(しがらみ)がある。それは流れきれずにたまった紅葉だったのだなあ。

背景

百人一首『32番』の和歌は、平安時代前期の歌人・春道列樹によって詠まれました。この歌の背景には、秋の山中を流れる川の美しい情景があります。

京都から滋賀の大津へ向かう志賀越えの道中、風が川面に紅葉を吹き寄せ、まるで自然が作り出した「しがらみ(柵)」のように見えた瞬間が詠まれています。

当時の和歌では、自然の風景に心情や物語を重ねる表現が重視されていました。この歌も、風が紅葉をせき止める様子を巧みに描き、自然の美しさと儚さを感じさせる一首となっています。

語句解説

| 山川(やまがわ) | 山の中を流れる川、もしくは谷川のことです。「やまかわ」と読むと「山と川」を意味しますが、この歌では「やまがわ」と読み、山中に流れる川を指します。 |

|---|---|

| 風のかけたるしがらみ | 「風がかけた」とは、風を人のように見立てた表現です。「しがらみ」は、川の流れをせき止めるために設置する柵(柵み)のことを指し、この歌では紅葉をしがらみに例えています。 |

| ながれもあへぬ | 「ながれもあへぬ」とは、「流れようとしても流れきれない」という意味です。「あへぬ」は、「あふ(完全に~する)」の否定形で、「完全には流れきれない」を意味します。 |

| もみぢなりけり | 「もみぢ」とは紅葉のことを指し、「なりけり」は、詠嘆の助動詞「けり」によって「~だったのだなあ」という気づきを表現しています。この場合、「紅葉が柵となっているのだなあ」という驚きや感動を表しています。 |

作者|春道列樹

| 作者名 | 春道列樹(はるみちのつらき) |

|---|---|

| 生没年 | 生年不詳 ~ 920年 |

| 家柄 | 物部氏の子孫。物部氏は、飛鳥時代から奈良時代にかけて権力を持っていた有力な氏族。 |

| 役職 | 壱岐守(いきのかみ)に任命されたが、赴任前に亡くなった。壱岐守は、壱岐国(現在の長崎県)を統治する地方長官の役職。 |

| 業績 | 勅撰和歌集である『古今和歌集』に3首、『後撰和歌集』に2首が収められている。百人一首には1首が選ばれている。 |

| 歌の特徴 | 自然の美しさを詠む歌が多く、特に紅葉や季節の移ろいを巧みに描写した歌が目立つ。また、風や自然の要素を擬人化し、風景を鮮明に描き出す表現技法が特徴的です。 |

出典|古今和歌集

| 出典 | 古今和歌集(こきんわかしゅう) |

|---|---|

| 成立時期 | 905年(延喜5年) |

| 編纂者 | 紀貫之(きのつらゆき)、紀友則(きのとものり)、凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)、壬生忠岑(みぶのただみね) |

| 位置づけ | 八代集の最初の勅撰和歌集 |

| 収録歌数 | 1,111首 |

| 歌の特徴 | 四季、恋、哀傷など多様なテーマに基づいた和歌が収められています。四季の歌は日本の自然美を表現し、恋の歌は人間の感情を深く掘り下げています。 |

| 収録巻 | 「秋下」303番 |

語呂合わせ

やまがわに かぜのかけたる しがらみは ながれもあえぬ もみじなりけり

「やまが ながれ(山が流れる)」

百人一首『32番』の和歌の豆知識

「しがらみ」は現在の言葉にも影響している

しかし、現在では「人間関係のしがらみ」などのように、束縛や制約を意味する言葉として使われています。この変化の背景には、百人一首『32番』の和歌の影響があります。歌の中で「しがらみ」は、風によって運ばれた紅葉が川に堰を作る様子を表現しています。これが転じて、何かが流れを妨げるもの、つまり人間関係や社会的な制約を指すようになったのです。

このように、和歌に使われた言葉が時を経て新しい意味を持つことは珍しくなく、「しがらみ」はその代表的な例のひとつです。

風が紅葉を動かす?擬人化された自然の表現

この表現の特徴は、風がまるで人のように柵を作ったかのように描かれていることです。これは「擬人法」と呼ばれる技法で、当時の和歌では自然の動きを人の行動になぞらえることがよくありました。

例えば、風が吹き寄せる紅葉を、まるで意図的に並べたかのように描くことで、情景がより印象的になります。また、紅葉が流れきれずに溜まる様子には、自然の美しさとともに、時の流れや儚さを感じさせる趣があります。このような表現は、平安時代の和歌の魅力のひとつです。

比叡山を越えた志賀の山道が舞台

比叡山のふもとを通るこの道は、かつて京都と近江を結ぶ重要なルートでした。秋になると、美しい紅葉が山々を彩り、川には色づいた葉が流れます。

作者の春道列樹は、この道を歩く中で、風が運んだ紅葉が川に溜まり、まるで柵のように見える光景を目にしました。そして、その瞬間の美しさを歌に詠んだのです。当時の人々にとって、このような風景は単なる景色ではなく、心に響くものとして受け止められていました。今でもこの地域には美しい自然が残り、和歌の情景を想像しながら歩くことができます。

まとめ|百人一首『32番』のポイント

- 原文:山川に 風のかけたる しがらみは ながれもあへぬ もみぢなりけり

- 読み方:やまがわに かぜのかけたる しがらみは ながれもあえぬ もみじなりけり

- 決まり字:やまが(三字決まり)

- 現代語訳:山の中を流れる川に、風が作った流れをせき止める柵がある。それは流れきれずにたまった紅葉だったのだなあ

- 背景:京都から滋賀の大津へ向かう志賀越えの道中で詠まれた歌。風が紅葉を吹き寄せ、柵のように見える情景を表現している

- 語句解説①:山川‐山の中を流れる川や谷川のこと

- 語句解説②:風のかけたるしがらみ‐風が作った川の流れをせき止めるための柵で、この歌では紅葉に例えている

- 語句解説③:ながれもあへぬ‐流れきろうとしても流れきれないという意味

- 語句解説④:もみぢなりけり‐紅葉が柵となっていることに気づいた驚きを表現

- 作者:春道列樹(はるみちのつらき)

- 作者の業績:『古今和歌集』に3首、『後撰和歌集』に2首が収録。百人一首には1首が選ばれている

- 出典:古今和歌集(こきんわかしゅう)

- 出典の収録巻:秋下・303番

- 語呂合わせ:やまが ながれ(山が流れる)

- 豆知識①:「しがらみ」は現在の言葉にも影響‐人間関係の束縛や制約を意味する言葉として使われるようになった

- 豆知識②:風が紅葉を動かす擬人法‐風を人のように見立てることで、自然の動きを印象的に描いている

- 豆知識③:比叡山を越えた志賀の山道が舞台‐当時の重要な交通路であり、美しい紅葉が広がる景勝地だった