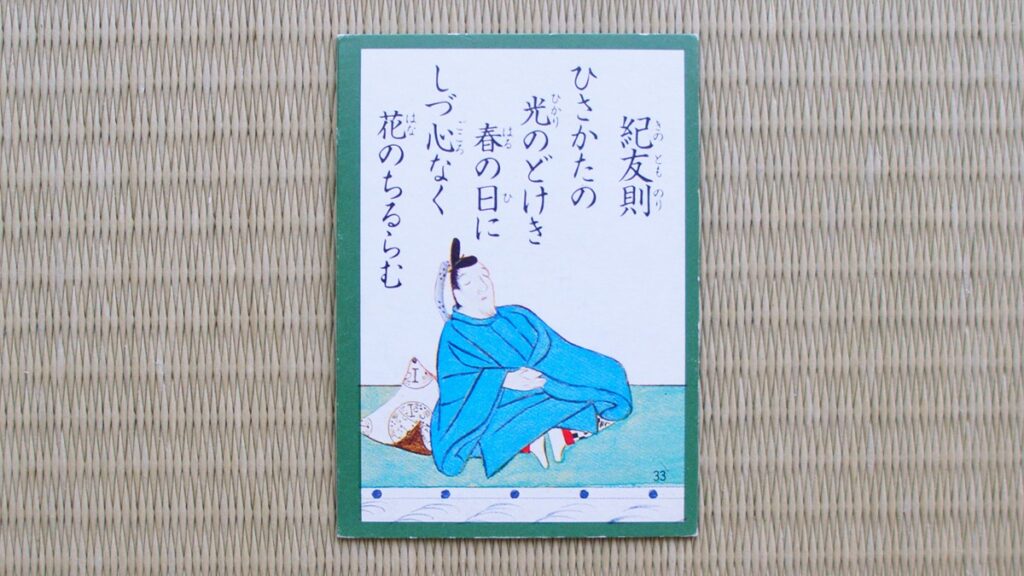

百人一首の第33番は、作者 紀友則(きのとものり)が詠んだ、桜の花の儚さを美しく表現した歌として知られています。

百人一首『33番』の和歌とは

原文

久方の 光のどけき 春の日に しづ心なく 花の散るらむ

読み方・決まり字

ひさかたの ひかりのどけき はるのひに しづごころなく はなのちるらむ

「ひさ」(二字決まり)

現代語訳・意味

のどかに日の光が降り注ぐ春の日に、どうして桜の花は落ち着きなく散ってしまうのだろうか。

背景

百人一首『33番』の歌は、平安時代前期の歌人・紀友則(きのとものり)によって詠まれました。この歌が収められている『古今和歌集』は、日本初の勅撰和歌集であり、紀友則はその撰者の一人としても知られています。しかし、完成を見ることなく彼は亡くなりました。

この歌は、のどかな春の日に散りゆく桜の花を見て、自然の美しさと儚さを詠んだものです。平安時代は自然や季節を題材にした和歌が多く詠まれ、人々は自然の中に人生や感情を重ね合わせていました。

当時、桜はただ美しい花としてではなく、散りゆく姿に無常観や人の生を重ねる象徴としても捉えられていました。こうした時代背景が、この歌の深い感傷的な美しさを支えています。

語句解説

| ひさかたの | 天や日、月、空など、天体や自然にかかる枕詞。ここでは「光」にかかっています。 |

|---|---|

| 光のどけき | 「のどけき」は「のどかだ」「穏やかだ」という意味。全体で「日の光が穏やかだ」となります。 |

| 春の日に | 穏やかに春の光が差し込む日を表しています。暖かでのんびりした春の情景を描いています。 |

| しづ心なく | 「しづ心」は「落ち着いた心」という意味です。これに「なく」がつくことで、「落ち着きなく」という意味になります。桜の花を人間のように見立てています。 |

| 花の散るらむ | 「らむ」は原因を推量する助動詞で、「どうして~なのだろう」と問いかける表現。ここでは「桜の花はどうして散るのだろうか」という意味になります。 |

作者|紀友則

| 作者名 | 紀友則(きのとものり) |

|---|---|

| 生没年 | 845年頃~907年頃 |

| 家柄 | 紀氏は、代々宮廷に仕えた家柄で、紀友則は平安時代前期の貴族の家系。紀貫之(「土佐日記」作者)の従兄弟にあたります。 |

| 役職 | 宮廷に仕える官人として「土佐掾(とさのじょう)」や「大内記(おおうちのき)」などの役職を歴任しました。 |

| 業績 | 『古今和歌集』の撰者の一人。三十六歌仙の一人としても知られ、多くの和歌を残しましたが、『古今和歌集』の完成前に亡くなっています。 |

| 歌の特徴 | 優雅で感情豊かに自然や風景を詠む点が特徴です。また、桜や季節の移り変わりなど、日本の自然美やその儚さを巧みに表現しています。特に、彼の歌は柔らかく美しい情景描写に優れています。 |

出典|古今和歌集

| 出典 | 古今和歌集(こきんわかしゅう) |

|---|---|

| 成立時期 | 905年(延喜5年) |

| 編纂者 | 紀貫之(きのつらゆき)、紀友則(きのとものり)、凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)、壬生忠岑(みぶのただみね) |

| 位置づけ | 八代集の最初の勅撰和歌集 |

| 収録歌数 | 1,111首 |

| 歌の特徴 | 四季、恋、哀傷など多様なテーマに基づいた和歌が収められています。四季の歌は日本の自然美を表現し、恋の歌は人間の感情を深く掘り下げています。 |

| 収録巻 | 「春下(しゅんげ)」84番 |

語呂合わせ

ひさかたの ひかりのどけき はるのひに しづごころなく はなのちるらむ

「ひさ しづ(久しぶり、しずかちゃん)」

百人一首『33番』の和歌の豆知識

桜の儚さを感じさせる歌

特に、穏やかな春の日差しの中で、なぜ桜の花があわただしく散っていくのかという問いかけが印象的です。

この歌では、桜の美しさだけでなく、その儚さや短命さを感じさせる表現がされています。古くから日本人が抱く「花は散るもの」という考えが、和歌を通じて現代にも受け継がれている一例です。

「ひさかたの」の意味とは?

この言葉自体には深い意味はありませんが、空や天、月、日といった広がりを感じさせるものにかかることが多く、この歌では「光」にかかっています。

枕詞は、古典文学に親しみがない方にとって少し難しく感じるかもしれませんが、「ひさかたの」と聞くだけで美しい情景を思い浮かべるきっかけとなる言葉です。

桜と人間の心を重ねた擬人化表現

「しづ心なく(静かな心がない)」という表現によって、桜の花があわただしく散る姿が、まるで落ち着きを失った人間のように描かれています。これにより、単なる自然描写ではなく、人間の感情と結びついた詩的な表現になっているのです。

このような擬人化の技法は、和歌の中で感情をより豊かに伝えるためによく使われます。

まとめ|百人一首『33番』のポイント

- 原文:久方の 光のどけき 春の日に しづ心なく 花の散るらむ

- 読み方:ひさかたの ひかりのどけき はるのひに しづごころなく はなのちるらむ

- 決まり字:ひさ(二字決まり)

- 現代語訳:のどかに日の光が降り注ぐ春の日に、どうして桜の花は落ち着きなく散ってしまうのだろうか

- 背景:平安時代前期の歌人・紀友則が詠んだ歌で、『古今和歌集』に収録されている。桜の儚さを詠み、平安時代の自然観や無常観が反映されている

- 語句解説①:ひさかたの‐天や日、月、空などにかかる枕詞で、この歌では「光」にかかっている

- 語句解説②:光のどけき‐「のどかだ」「穏やかだ」という意味で、春の陽気な日差しを表現している

- 語句解説③:春の日に‐暖かでのんびりした春の情景を表し、和やかな雰囲気を演出している

- 語句解説④:しづ心なく‐「しづ心」は「落ち着いた心」の意味で、桜の花を擬人化し、落ち着きなく散る様を描写している

- 語句解説⑤:花の散るらむ‐桜の花はどうして散るのだろうかという意味

- 作者:紀友則(きのとものり)

- 作者の業績:『古今和歌集』の撰者の一人であり、三十六歌仙の一人としても知られる

- 出典:古今和歌集

- 出典の収録巻:春下(しゅんげ)84番

- 語呂合わせ:「ひさ しづ(久しぶり、しずかちゃん)」

- 豆知識①:桜の儚さを感じさせる歌‐穏やかな春の日差しの中で桜が散る様子を描き、無常観が込められている

- 豆知識②:「ひさかたの」の意味‐枕詞として天や光などにかかる言葉で、美しい情景を引き立てる効果がある

- 豆知識③:桜と人間の心を重ねた擬人化表現‐「しづ心なく」と表現することで、桜が落ち着きを失った人のように描かれている