百人一首の第52番は、平安時代の公卿・藤原道信朝臣(ふじわらのみちのぶあそん)が詠んだ、夜明けの切なさを巧みに表現した歌として知られています。

百人一首『52番』の和歌とは

原文

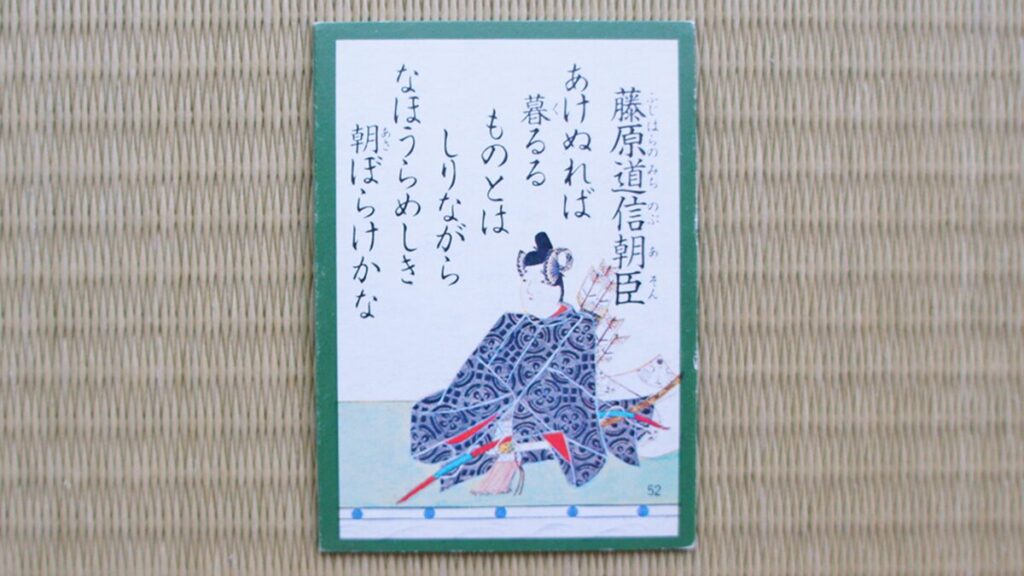

明けぬれば 暮るるものとは 知りながら なほ恨めしき 朝ぼらけかな

読み方・決まり字

あけぬれば くるるものとは しりながら なほうらめしき あさぼらけかな

「あけ」(二字決まり)

現代語訳・意味

夜が明けてしまえば、やがてまた日が暮れて夜が来ると分かってはいるけれど、やはり恋人と別れるこの夜明けは恨めしく思う

背景

百人一首『52番』の和歌は、平安時代中期の貴族・藤原道信朝臣によって詠まれました。道信は名門の藤原家に生まれ、若くして歌の才能を高く評価されましたが、わずか22歳で亡くなっています。

この歌は、恋人との逢瀬を終えて夜明けに帰らなければならない切なさや名残惜しさを表した「後朝(きぬぎぬ)の歌」です。

当時の貴族社会では、男性が夜に女性のもとを訪れ、朝になると帰るという「通い婚」が一般的でした。そのため、夜明けは恋人との別れを意味し、特に冬の夜明けは冷たく切ないものと感じられたのです。この歌はそんな恋心を率直に表現した名歌として、多くの人に愛され続けています。

語句解説

| 明けぬれば | 「夜が明けてしまえば」という意味。助動詞「ぬ」の已然形に接続助詞「ば」がついて確定条件を表します。 |

|---|---|

| 暮るるものとは | 「日は必ず暮れて、また会える」という意味。「と」は引用の格助詞、「は」は強調を示す係助詞。 |

| 知りながら | 「分かってはいるけれど」という意味。「ながら」は逆接の接続助詞で、対照や逆の関係を示す。 |

| なほ | 「それでもやはり」という意味の副詞。未練や変わらない気持ちを強調する。 |

| 朝ぼらけ | 「明け方、辺りがほのぼのと明るくなってきた頃」という意味。秋や冬に使われ、恋人との別れの時を暗示する。 |

作者|藤原道信朝臣

| 作者名 | 藤原道信朝臣(ふじわらのみちのぶあそん) |

|---|---|

| 本名 | 藤原道信 |

| 生没年 | 972年(天禄3年)~ 994年(正暦5年) |

| 家柄 | 平安時代中期の公家。太政大臣・藤原為光の三男。 |

| 役職 | 従四位上、左近衛中将 |

| 業績 | 和歌に優れた人物で、大鏡では「いみじき和歌の上手」と称されていた。中古三十六歌仙の一人。 |

| 歌の特徴 | 恋歌において情感を込めた作品が多く、素直で率直な感情を詠むことが特徴。若くして亡くなったため、その作品は繊細で初々しさがある。 |

出典|後拾遺和歌集

| 出典 | 後拾遺和歌集(ごしゅういわかしゅう) |

|---|---|

| 成立時期 | 1086年(応徳3年) |

| 編纂者 | 藤原通俊(ふじわらのみちとし)が中心 |

| 位置づけ | 八代集の4番目の勅撰和歌集 |

| 収録歌数 | 1,218首 |

| 歌の特徴 | 伝統的な和歌を受け継ぎつつ新風を示し、女性歌人の作品が多く、宮廷生活を具体的に反映した詞書が特徴です。 |

| 収録巻 | 「恋二」672番 |

語呂合わせ

あけぬれば くるるものとは しりながら なほうらめしき あさぼらけかな

「あけ うらめし(開けたら、うらめし)」

百人一首『52番』の和歌の豆知識

平安時代の恋愛スタイル「通い婚」

貴族の男性は、夜になると女性の家を訪れ、翌朝になると自分の家へ帰る「通い婚」というスタイルが主流だったのです。そのため、夜明けは恋人たちにとって別れの時間を意味し、切なさや寂しさを感じる瞬間でした。特に冬の夜明けは寒さが厳しく、余計に身にしみたことでしょう。

この歌は、そんな当時の恋愛文化を象徴する一首ともいえます。現代のデートとは違い、夜しか会えない特別な時間だったからこそ、恋人と別れる朝の名残惜しさがより強く感じられたのかもしれません。

「朝ぼらけ」は恋の別れの合図

特に恋の歌では、男女が一緒に過ごした夜が終わり、男性が帰る時間を示す言葉として使われました。平安時代の貴族にとって、恋愛は非常に繊細なものであり、恋人と離れる時間もまた特別な感情を抱かせる瞬間でした。

この歌では「朝ぼらけ」が単なる時間の表現ではなく、「別れの時」として、恋人を思う気持ちがより強く伝わる言葉となっています。また、平安時代の和歌では「夜明け」の情景が恋愛と深く結びついており、多くの恋の歌に登場します。このように、言葉の背景を知ることで、より深く味わうことができるのです。

作者・藤原道信は天才歌人だった

彼は幼い頃から和歌の才能を発揮し、「大鏡」という歴史書では「いみじき和歌の上手(非常に優れた和歌の名人)」と称えられました。しかし、わずか22歳という若さで病に倒れ、短い生涯を終えています。

そのため、彼が残した歌は数こそ多くありませんが、どれも非常に美しく、人々の心を打つものばかりです。特にこの歌は、若さゆえの純粋な恋心が感じられ、多くの人に愛され続けています。

まとめ|百人一首『52番』のポイント

- 原文:明けぬれば 暮るるものとは 知りながら なほ恨めしき 朝ぼらけかな

- 読み方:あけぬれば くるるものとは しりながら なほうらめしき あさぼらけかな

- 決まり字:あけ(二字決まり)

- 現代語訳:夜が明けてしまえば、やがてまた日が暮れて夜が来ると分かってはいるけれど、やはり恋人と別れるこの夜明けは恨めしく思う

- 背景:藤原道信朝臣が詠んだ「後朝(きぬぎぬ)の歌」で、平安時代の通い婚における恋人との別れの切なさを表現している

- 語句解説①:明けぬれば‐「夜が明けてしまえば」という意味で、助動詞「ぬ」の已然形+接続助詞「ば」で確定条件を表す

- 語句解説②:暮るるものとは‐「日は必ず暮れて、また会える」という意味。「と」は引用の格助詞、「は」は強調を示す係助詞

- 語句解説③:知りながら‐「分かってはいるけれど」という意味。「ながら」は逆接の接続助詞で、対照や逆の関係を示す

- 語句解説④:なほ‐「それでもやはり」という意味の副詞で、未練や変わらない気持ちを強調する

- 語句解説⑤:朝ぼらけ‐「明け方、辺りがほのぼのと明るくなってきた頃」という意味で、秋や冬の恋人との別れの時を暗示する

- 作者:藤原道信朝臣(ふじわらのみちのぶあそん)

- 作者の業績:和歌に優れ、「大鏡」では「いみじき和歌の上手」と称されるほどの才能を持ち、中古三十六歌仙の一人に選ばれた

- 出典:後拾遺和歌集(ごしゅういわかしゅう)

- 出典の収録巻:恋二・672番

- 語呂合わせ:あけ うらめし(開けたら、うらめし)

- 豆知識①:平安時代の恋愛スタイル「通い婚」‐当時の貴族は夫婦が一緒に暮らさず、男性が夜に女性のもとを訪れ朝帰る形式が一般的だった

- 豆知識②:「朝ぼらけ」は恋の別れの合図‐この言葉は、恋人たちが一緒に過ごした後、男性が帰る時間を示す重要な表現だった

- 豆知識③:作者・藤原道信は天才歌人だった‐若くして亡くなったが、和歌の才能を高く評価され、「いみじき和歌の上手」と称された