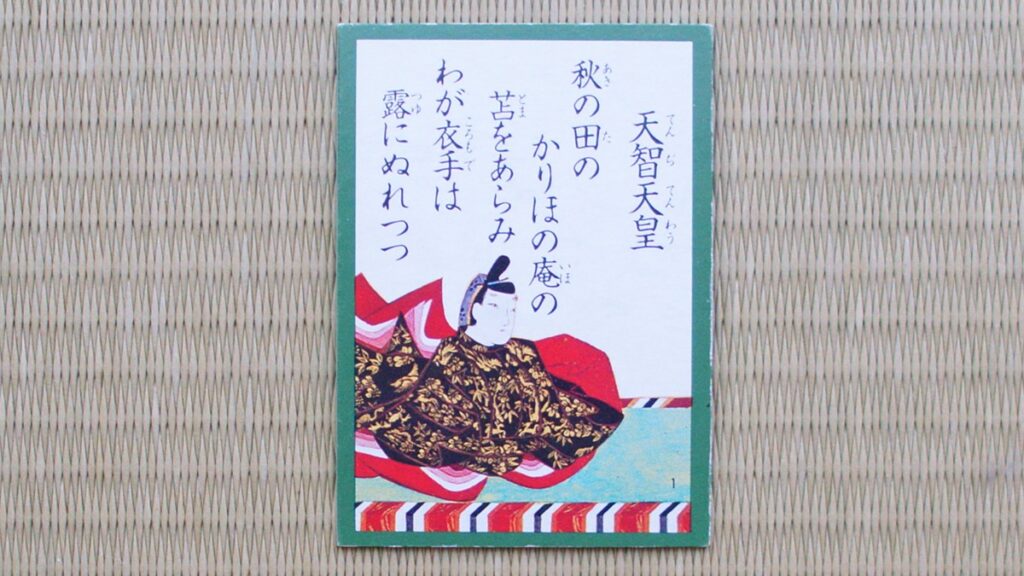

百人一首の第1番は、作者 天智天皇(てんじてんのう)が詠んだ、秋の田園風景を静かに描いた和歌として知られています。

百人一首『1番』の和歌とは

原文

秋の田の かりほの庵の 苫をあらみ わが衣手は 露にぬれつつ

読み方・決まり字

あきのたの かりほのいほの とまをあらみ わがころもでは つゆにぬれつつ

「あきの」(三字決まり)

現代語訳・意味

秋の田んぼのそばにある仮の小屋は、屋根を覆っている苫(とま)の編み目が粗いため、私の袖は夜露で次第に濡れていくばかりだ。

背景

百人一首の第1番目に選ばれた歌は、天智天皇が詠んだとされる「秋の田の かりほの庵の 苫をあらみ わが衣手は 露にぬれつつ」です。この歌が生まれた背景には、天智天皇が当時の農村の風景や農民の生活に思いを馳せた情景があります。秋の収穫期、農作物を守るために田んぼの近くに建てられた簡素な小屋で過ごす夜の寒さや静寂が描かれています。

一方で、この歌はもともと『万葉集』に収録されていた「詠み人知らず」の歌がもとになったとも言われています。その後、平安時代に天智天皇の歌として伝わるようになりました。この背景には、天智天皇が政治改革「大化の改新」を成功させた偉大な天皇であり、平安時代の天皇たちにとって特別な存在だったことが関係しています。こうした歴史的背景が、この歌を百人一首の冒頭に置く理由となりました。

語句解説

| 秋の田(あきのた) | 秋に収穫するための稲が植えられた田んぼのこと。秋の風景を象徴しています。 |

|---|---|

| かりほの庵(かりほのいお) | 「仮庵(かりいお)」は、農作業のために一時的に建てられた粗末な小屋を指します。「かりほ」は「刈り穂」にも掛けられており、稲刈りの時期の田んぼの小屋という意味も含みます。 |

| 苫(とま) | 屋根を覆うために使われた、スゲやカヤなどの植物を編んで作ったむしろのこと。田んぼの小屋の屋根材として使われていました。 |

| あらみ | 形容詞「粗い」の語幹に、原因や理由を表す接尾語「み」がついた表現で、「粗いので」という意味です。 |

| 衣手(ころもで) | 着物の袖のこと。和歌ではよく使われる言葉です。 |

| 露(つゆ) | 夜間に草や屋根にできる水滴のこと。秋の夜の静けさを象徴するものです。 |

| ぬれつつ | 「つつ」は反復や継続を表す助詞で、「濡れ続ける」という意味になります。 |

作者|天智天皇

| 作者名 | 天智天皇(てんじてんのう) |

|---|---|

| 本名 | 中大兄皇子(なかのおおえのおうじ) |

| 生没年 | 626年 ~ 671年 |

| 家柄 | 第38代天皇で、父は舒明天皇(じょめいてんのう)、母は皇極天皇(こうぎょくてんのう)。持統天皇の父であり、光仁天皇の祖父。 |

| 役職 | 日本の天皇(第38代)。即位前は、皇太子として称制(天皇不在時の政務代理)を行いました。 |

| 業績 | 藤原鎌足(ふじわらのかまたり)と共に蘇我氏を倒し、大化の改新を主導。公地公民制を導入し、中央集権国家の基盤を築きました。また、都を飛鳥から近江(現在の滋賀県大津市)に遷都しました。 |

| 歌の特徴 | 天智天皇の歌は、自然の静けさやわびしさを詠んだものが多く、特にこの和歌は秋の田園風景と夜露に濡れる情景を描いています。農民の辛苦を思いやる視点も含まれており、藤原定家により「幽玄体」の一例とされています。 |

出典|後撰和歌集

| 出典 | 後撰和歌集(ごせんわかしゅう) |

|---|---|

| 成立時期 | 951年(天暦5年)頃 |

| 編纂者 | 梨壺の五人(なしつぼのごにん) |

| 位置づけ | 八代集の2番目の勅撰和歌集 |

| 収録歌数 | 1,425首 |

| 歌の特徴 | 日常的な贈答歌や人事を詠んだ歌が多く、権力者と女性とのやり取りが多く収録されています。公的な歌より私的な歌を重視し、柔らかく女性的な歌風が特徴です。 |

| 収録巻 | 「秋中」302番 |

語呂合わせ

あきのたの かりほのいほの とまをあらみ わがころもでは つゆにぬれつつ

「あきの つつつ」

百人一首『1番』の和歌の豆知識

作者は本当に天智天皇?

『万葉集』には、この歌とほとんど同じ内容の「詠み人知らず」の歌が収録されています。このため、元々は別の作者の歌だったものが、後に天智天皇の名前と結びつけられたと考えられています。

その背景には、天智天皇が平安時代の天皇たちにとって重要な祖先であり、敬意を表すために彼の名前が与えられたという説があります。歴史の中で歌の作者が変わるというのは珍しいことではなく、この歌もその一例です。

百人一首『1番』に込められた農民への思い

この歌には、農民の苦労に対する天皇の思いやりや理解が込められていると解釈されています。一方で、当時の天皇が農作業に直接関わることは考えにくく、この情景は詩的に想像されたものとされています。

農民の日常の一コマを詠んだこの歌は、古代日本の生活の一端を私たちに伝えてくれます。また、当時の人々が自然や農業をどのように感じ、尊重していたかを知る手がかりにもなります。

百人一首『1番』を選んだ藤原定家の意図

当時、天智天皇は日本の律令制を整えた偉大な天皇であり、平安時代の天皇たちの「王朝の祖」として尊敬されていました。そのため、最初に彼の歌を置くことで、王朝の始まりと天皇制の重要性を強調したのです。

また、この歌の持つ静寂で深い情感は、百人一首全体の品格を高める役割も果たしています。藤原定家の選歌は、歴史と美意識が融合した結果といえます。

まとめ|百人一首『1番』の和歌のポイント

- 原文:秋の田の かりほの庵の 苫をあらみ わが衣手は 露にぬれつつ

- 読み方:あきのたの かりほのいほの とまをあらみ わがころもでは つゆにぬれつつ

- 決まり字:あきの(三字決まり)

- 現代語訳:秋の田んぼそばの仮小屋は屋根の苫が粗く、袖が夜露で濡れる

- 背景:秋の田園風景を詠み、農民の生活や情景に思いを馳せた歌

- 語句解説①:秋の田‐秋に収穫するための稲が植えられた田んぼ

- 語句解説②:かりほの庵‐農作業のために建てられた仮小屋

- 語句解説③:苫‐屋根に使われたスゲやカヤを編んだむしろ

- 語句解説④:あらみ‐「粗い」の語幹に理由を示す「み」が付いた表現

- 語句解説⑤:衣手‐着物の袖を意味する和歌特有の言葉

- 語句解説⑥:露‐夜に草や屋根に付着する水滴

- 語句解説⑦:ぬれつつ‐濡れ続けることを示す接続助詞「つつ」

- 作者:天智天皇(第38代天皇、中大兄皇子)

- 作者の業績:大化の改新、公地公民制導入、中央集権化の基盤を構築

- 出典:後撰和歌集

- 出典の収録巻:秋中 302番

- 語呂合わせ:あきの つつつ

- 豆知識①:この歌はもともと万葉集の詠み人知らずの歌を改作したとされる‐天智天皇の歌でない可能性がある

- 豆知識②:農民の生活を詠んだ歌として解釈されるが、天皇自身の経験ではない‐情景を詩的に想像したもの

- 豆知識③:藤原定家がこの歌を百人一首の1番に選んだ背景には、天智天皇の歴史的重要性がある