百人一首の第3番は、柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ)が詠んだ、長い秋の夜に感じる孤独を表現した歌として知られています。

百人一首『3番』の和歌とは

原文

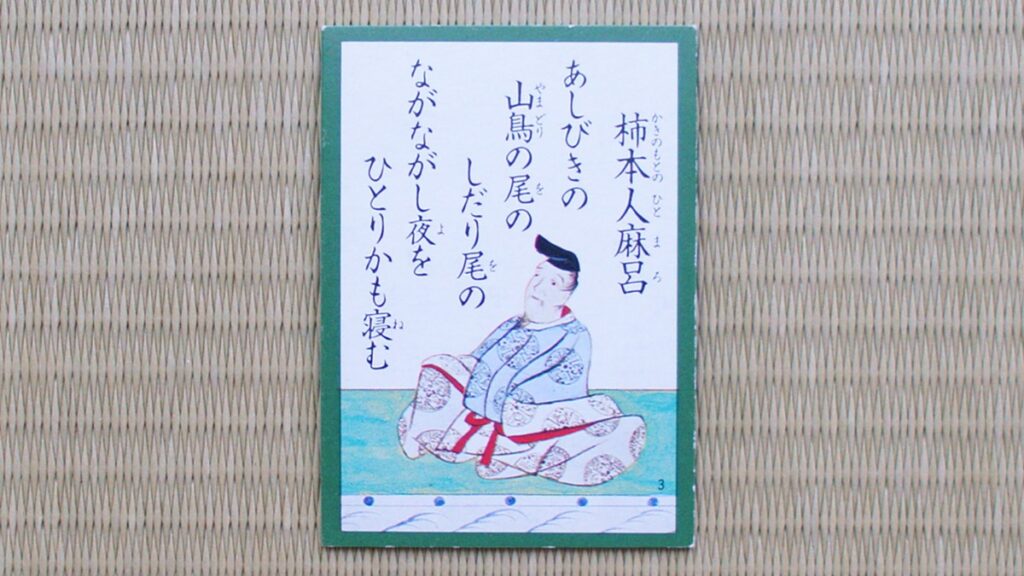

あしびきの 山鳥の尾の しだり尾の ながながし夜を ひとりかも寝む

読み方・決まり字

あしびきの やまどりのおの しだりおの ながながしよを ひとりかもねむ

「あし」(二字決まり)

現代語訳・意味

山鳥の尾のように長く垂れ下がった尾っぽのように、長い秋の夜を、私はひとり寂しく寝ることになるのだろうか。

背景

百人一首3番の歌は、柿本人麻呂が詠んだとされる和歌です。この歌は、秋の長い夜を一人で寂しく過ごす心情を表現しています。山鳥のオスは尾が長く、夜になると雌雄が別々に寝るという伝承があり、その姿が孤独や寂しさの象徴として使われました。

平安時代には、この歌が恋の歌として解釈されるようになり、秋の夜長の寂しさや恋人を想う切ない気持ちが重ねられるようになりました。

また、柿本人麻呂は万葉集を代表する歌人であり、その名声から後世に彼の作として伝えられるようになった経緯も背景の一つです。こうした要素が組み合わさり、百人一首に収録される重要な一首となったのです。

語句解説

| あしびきの | 山に関連する言葉にかかる枕詞(まくらことば)。この歌では「山鳥」にかかっています。意味としては直接的にはないが、和歌のリズムを整える役割を果たします。 |

|---|---|

| 山鳥(やまどり) | キジ科の鳥で、特に雄の尾が長いことで知られています。この歌では、その長い尾を「長い時間」の象徴として使用しています。 |

| しだり尾(しだりお) | 「しだる」は「垂れる」という意味の動詞で、「しだり尾」は長く垂れ下がった尾を指します。ここでは山鳥の尾が長く垂れている様子を表し、その長さが秋の夜の長さにたとえられています。 |

| ながながし夜(ながながしよ) | 長い長い夜という意味。「長し(ながし)」という形容詞を重ねることで、夜の長さがさらに強調されています。この長い夜は、恋人に会えない寂しさや孤独を象徴しています。 |

| ひとりかも寝む(ひとりかもねむ) | 「ひとり」は「一人で」という意味。「かも」は疑問の意味を持つ係助詞で、「~なのだろうか」と詠嘆を表します。「寝む」は「寝るだろう」という推量の助動詞で、全体として「私はひとり寂しく寝ることになるのだろうか」という意味になります。 |

作者|柿本人麻呂

| 作者名 | 柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ) |

|---|---|

| 生没年 | 生年不詳 660年頃 ~ 720年頃に没したとされています。 |

| 家柄 | 詳細な家系は不明ですが、高い身分ではなく、下級官人であったと考えられています。 |

| 役職 | 持統天皇や文武天皇に仕えた宮廷歌人として活動し、地方官として石見国(現在の島根県西部)に赴任したこともあります。 |

| 業績 | 日本の古代和歌を代表する歌人で、「歌聖(うたのひじり)」とも称され、後世の和歌の発展に大きな影響を与えました。 |

| 歌の特徴 | 雄大で情感豊かな長歌や短歌を詠むことで知られています。枕詞や序詞などの修辞技法を巧みに使い、風景や感情を深く描写します。 |

出典|拾遺和歌集

| 出典 | 拾遺和歌集(しゅういわかしゅう) |

|---|---|

| 成立時期 | 1005年頃(平安時代中期) |

| 編纂者 | 花山院(かざんいん) |

| 位置づけ | 八代集の3番目の勅撰和歌集 |

| 収録歌数 | 1,351首 |

| 歌の特徴 | 優雅でしめやかな歌風が特徴で、贈答歌が減少し、旋頭歌や長歌が採用されています。古今集の伝統を重んじつつも、伝統の枠を超えた表現が多く見られます。 |

| 収録巻 | 「恋三」773番 |

語呂合わせ

あしびきの やまどりのおの しだりおの ながながしよを ひとりかもねむ

「あし(足) ながなが(長長)」

百人一首『3番』の和歌の豆知識

山鳥が教えてくれる恋の形

この習性が、歌の中では孤独や寂しさの象徴として使われています。昼は一緒でも夜に離れ離れになる山鳥の姿が、恋人同士が会えない悲しみや寂しさを表現するのにぴったりだったのです。

この歌を通じて、人間の恋心が自然の中に見事に重ね合わされていることがわかります。動物の行動をこんなふうに和歌に取り入れるのは、日本ならではの文化かもしれません。

枕詞「あしびきの」の秘密

これは、特に意味があるわけではなく、リズムを整えたり、詩的な雰囲気を出したりするために使われる表現です。ただ、この言葉があることで和歌全体が自然を感じさせ、山鳥というイメージをより鮮明に引き立てています。

また、昔は「あしひきの」と濁らない発音だったと言われています。こうした細かな変化を知ると、時代による言葉の移り変わりも感じられ、和歌がより興味深く感じられるのではないでしょうか。

歌の作者が実は不明!?

万葉集に同じ歌が収められているものの、そこでは作者不詳として記されています。それでも人麻呂の名がついた理由は、彼が後世で非常に人気のある歌人だったからです。平安時代には人麻呂の名で多くの歌が伝えられ、その名声が彼を伝説的な存在にしました。このような背景を知ると、和歌の歴史がより立体的に感じられるでしょう。

まとめ|百人一首『3番』のポイント

- 原文:あしびきの 山鳥の尾の しだり尾の ながながし夜を ひとりかも寝む

- 読み方:あしびきの やまどりのおの しだりおの ながながしよを ひとりかもねむ

- 決まり字:あし(二字決まり)

- 現代語訳:山鳥の尾のように長く垂れ下がった尾っぽのように、長い秋の夜を、私はひとり寂しく寝ることになるのだろうか

- 背景:柿本人麻呂が詠んだとされ、秋の長い夜を一人で寂しく過ごす心情を表現した歌

- 語句解説①:あしびきの‐山に関連する枕詞で「山鳥」にかかる

- 語句解説②:山鳥‐キジ科の鳥で、雄の長い尾が特徴

- 語句解説③:しだり尾‐長く垂れ下がる尾を意味する言葉

- 語句解説④:ながながし夜‐夜が長いことを強調した表現

- 語句解説⑤:ひとりかも寝む‐「ひとりで寝るのだろうか」と詠嘆を込めた表現

- 作者:柿本人麻呂

- 作者の業績:日本の古代和歌を代表する歌人で「歌聖」と称される

- 出典:拾遺和歌集

- 出典の収録巻:恋三・773番

- 語呂合わせ:あし(足) ながなが(長長)

- 豆知識①:山鳥‐夜に雄と雌が別々に寝る習性が孤独の象徴に使われた

- 豆知識②:枕詞「あしびきの」‐リズムを整え、山鳥のイメージを引き立てた

- 豆知識③:歌の作者‐実は人麻呂の作ではなく、後世に名がついた可能性がある