「柿本人麻呂 百人一首」と検索されたあなたへ。

柿本人麻呂は飛鳥時代を代表する宮廷歌人で、「万葉集」に多くの和歌を残し「歌聖」と称されています。

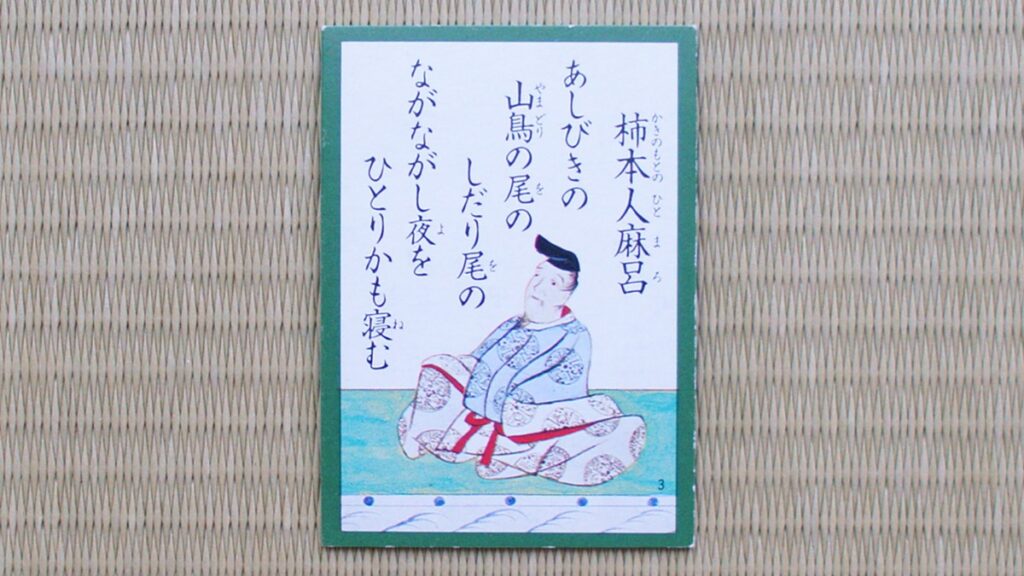

百人一首に収められた彼の和歌「あしびきの 山鳥の尾の しだり尾の ながながし夜を ひとりかも寝む」は、孤独な秋の夜を詠んだ恋の歌です。

ぜひ最後までお読みください。

柿本人麻呂はどんな人物?

柿本人麻呂(かきのもとひとまろ)は、飛鳥時代から奈良時代にかけて活躍した日本を代表する歌人です。

「万葉集」に多くの和歌が収められており、その数は80首以上にものぼります。

彼は「歌聖(かせい)」とも称えられ、日本の和歌文化に大きな影響を与えました。

しかし、彼の生涯については不明な点も多く、謎に包まれた人物としても知られています。

柿本人麻呂の生涯

柿本人麻呂の生没年は正確にはわかっていませんが、一般的には660年頃に生まれ、720年頃に亡くなったとされています。

出身地に関しても諸説あり、大和国(現在の奈良県)、近江国(現在の滋賀県)、石見国(現在の島根県西部)などが候補に挙げられています。

これは、当時の記録が少なく、文献でも明確な情報が残っていないためです。

柿本人麻呂は宮廷歌人として活躍

柿本人麻呂は、持統天皇や文武天皇に仕えた宮廷歌人として活躍しました。

宮廷歌人とは、天皇や皇族を称える和歌を詠む役割を担う人物です。

彼は特に天皇や皇族のために詠んだ挽歌(亡くなった人を悼む歌)や賛歌(人物を称える歌)で高く評価されています。

例えば、持統天皇の皇子である草壁皇子が亡くなった際には、深い悲しみを表現した挽歌(草壁皇子の挽歌)を詠んでいます。

柿本人麻呂の恋歌

柿本人麻呂は恋愛をテーマにした「相聞歌(そうもんか)」でも知られています。

彼の恋歌は、ただ恋心を伝えるだけでなく、自然や風景と心情を巧みに織り交ぜた表現が特徴です。

その中でも特に有名なのが、小倉百人一首に収められている「あしびきの山鳥の尾のしだり尾のながながし夜をひとりかも寝む」という歌です。

この歌では、山鳥の長い尾を「長い夜」に例え、孤独な夜の寂しさを美しく表現しています。

柿本人麻呂の最期とは

柿本人麻呂の人生には謎が多く、その死についてもはっきりとした記録は残っていません。

伝説によれば、石見国で亡くなったとされ、死因については行き倒れや刑死といった説もあります。

このように、彼の最期には多くの憶測が飛び交っています。

柿本人麻呂は神として祀られている

柿本人麻呂は後世においても非常に尊敬され、平安時代には「三十六歌仙」のひとりとして選ばれました。

さらに、「人丸(ひとまる)」という名で神格化され、火除けや安産の神として祀られるようになりました。

全国各地に彼を祀る神社が存在し、特に兵庫県の明石市にある「人丸神社」は有名です。

このように、柿本人麻呂は和歌の才能だけでなく、その神秘的な人物像によって多くの人々に愛され続けています。彼の詠んだ和歌は、千年以上の時を超えてもなお、日本人の心に響き続けているのです。

柿本人麻呂の百人一首の和歌はどんな歌?

柿本人麻呂の百人一首に収められた和歌は、

あしびきの 山鳥の尾の しだり尾の ながながし夜を ひとりかも寝む

この歌は、秋の長い夜を一人で過ごす寂しさを詠んだ恋の歌として知られています。

結論として、この和歌は孤独や恋しさを巧みに表現した名歌です。

和歌の現代語訳

現代語に訳すと、「山鳥の雄と雌が夜になると別れて眠るように、私もこの長い夜を一人で寂しく過ごすのだろうか」という意味になります。

この歌には、好きな人と離れて眠る寂しさや孤独感が込められており、多くの人の共感を呼ぶ要素があります。

自然の描写を通して心情を表現

この歌の魅力のひとつは、自然の描写を通して心情を表現している点です。

「あしびきの山鳥の尾のしだり尾の」という部分では、山に住む山鳥の長く垂れた尾が描かれています。

この「しだり尾」は視覚的なイメージだけでなく、「長い夜」を象徴するものでもあります。

このため、長く感じる孤独な夜と重ね合わせることで、詩的な美しさと深い感情が伝わってきます。

巧みな表現技法

この和歌は技法面でも注目されています。

特に「序詞(じょことば)」という表現技法が用いられています。

これは、本来の意味以上に情緒を加えるための言葉の飾りで、この場合「山鳥の尾のしだり尾の」という部分が「ながながし夜」にかかる序詞となっています。

また、「の」の音が繰り返されていることで、リズム感が生まれ、より滑らかで美しい響きを持たせています。

「ひとりかも寝む」の「かも」という表現にも注目すべきです。

「か」は疑問を表し、「も」は詠嘆の意味を持っています。

この組み合わせによって、「本当に私は一人で寝るのだろうか…」という不安や寂しさが強調されています。

柿本人麻呂の作品なのか?

一方で、この歌には後世の研究者の間で議論もあります。

それは、この歌が本当に柿本人麻呂の作かどうかについてです。

古くから伝えられてきましたが、一部では作者不詳とする説も存在します。

しかし、この歌の優れた表現力と情感の豊かさから、多くの人が柿本人麻呂の作品として受け入れてきました。

このように、柿本人麻呂の百人一首の和歌は、孤独や恋心を自然の美しさと重ね合わせ、深い感情を繊細に描いた作品です。

音の響きや表現技法を通じて、千年以上経った今でも多くの人々の心に響く名歌となっています。

まとめ|百人一首に見る柿本人麻呂の魅力と和歌の特徴

- 柿本人麻呂は飛鳥時代から奈良時代に活躍した宮廷歌人

- 「万葉集」に80首以上の和歌を収めた

- 「歌聖」と称され日本の和歌文化に大きな影響を与えた

- 百人一首に収められた和歌は恋の寂しさを詠んでいる

- 和歌は「あしびきの 山鳥の尾の しだり尾の ながながし夜を ひとりかも寝む」

- 秋の長い夜を一人で過ごす孤独感を表現している

- 山鳥の長い尾を「長い夜」に例えた視覚的な比喩が特徴

- 「の」の音を繰り返し音の美しさを際立たせている

- 「ひとりかも寝む」の「かも」で不安や寂しさを強調している

- 「序詞」を用いて情緒を豊かにしている

- 恋愛の切なさと孤独感を巧みに描いている

- 一部ではこの和歌の作者が柿本人麻呂ではないとする説もある

- それでも優れた表現力と情感の豊かさで高く評価されている

- 自然描写を通して心情を表現する技法が光る

- 千年以上経った今でも多くの人に愛されている

- 柿本人麻呂は持統天皇や文武天皇に仕えた

- 挽歌や賛歌、恋歌など多彩な和歌を詠んだ

- 恋歌「相聞歌」でも特に高い評価を受けている

- 出身地や生没年などは不明な点が多い

- 後世には「人丸」として神格化され信仰の対象となった