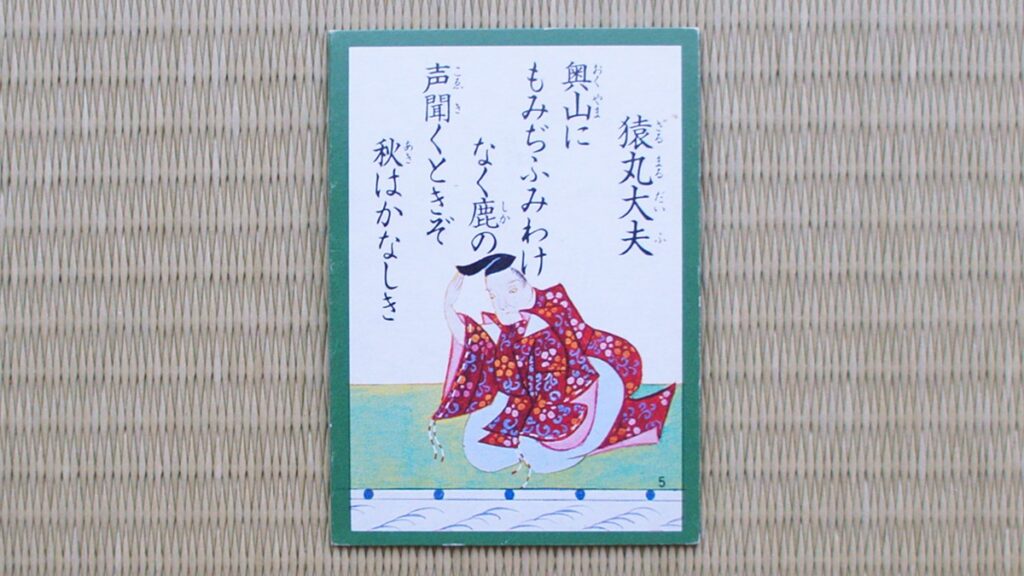

百人一首の第5番は、伝説的な歌人 猿丸大夫(さるまるだゆう)による、秋の寂しさを詠んだ一首として有名です。

百人一首『5番』の和歌とは

原文

奥山に 紅葉踏み分け 鳴く鹿の 声聞く時ぞ 秋は悲しき

読み方・決まり字

おくやまに もみじふみわけ なくしかの こえきくときぞ あきはかなしき

「おく」(二字決まり)

現代語訳・意味

人里離れた奥深い山で、散り敷いた紅葉を踏み分けながら鳴いている鹿の声を聞く時こそ、秋の悲しさが一層強く感じられる。

背景

百人一首『5番』の歌は、平安時代初期に編纂された『古今和歌集』に収録されており、作者は伝説的歌人・猿丸大夫とされていますが、実際には「詠み人知らず」として扱われています。

この和歌が詠まれた背景には、当時の貴族社会特有の自然観や季節感があります。秋は農村では収穫の季節として喜ばれる一方、貴族にとっては物悲しさや人恋しさを感じる季節とされていました。そのため、鹿の鳴き声や紅葉が深い山奥の静寂を引き立て、秋の寂しさを一層際立たせています。

また、この歌が詠まれた平安時代には、自然と人間の感情を重ね合わせることが和歌の重要な要素とされていました。そのため、鹿の声に遠く離れた恋人や家族への思いを重ね、深い哀愁が表現されています。百人一首『5番』は、こうした当時の人々の感性や文化をよく反映した一首と言えるでしょう。

語句解説

| 奥山(おくやま) | 人里離れた奥深い山を指します。人の気配がない静かな場所で、自然がそのまま残る山奥のことです。 |

|---|---|

| 紅葉踏み分け(もみじふみわけ) | 散り敷いた紅葉(もみじ)の上を踏んで歩くことを表します。ここでは鹿が紅葉を踏みながら歩く情景を指しています。 |

| 鳴く鹿(なくしか) | 秋に、雄の鹿が雌を求めて高い声で鳴く様子です。この鳴き声は孤独や寂しさを象徴し、人間の心情にも重ねられます。 |

| 声聞く時(こえきくとき) | 鳴いている鹿の声を実際に聞く瞬間を表します。特に秋の寂しさが強く感じられる場面です。 |

| 秋は悲しき(あきはかなしき) | 秋は他の季節と比べて特に悲しさが増すという意味です。紅葉の美しさや鹿の鳴き声が、秋の物寂しさをさらに強調しています。 |

作者|猿丸大夫

| 作者名 | 猿丸大夫(さるまるだゆう) |

|---|---|

| 本名 | 不詳(伝説的な人物で、本名はわかっていません) |

| 生没年 | 不詳(8世紀から9世紀頃に活躍したと考えられています) |

| 家柄 | 不明。聖徳太子の孫や、天武天皇の子という説もありますが、確実な情報はありません。 |

| 役職 | 役職についての詳細は伝わっていません。ただし、伝説的な歌人で「三十六歌仙」に数えられています。 |

| 業績 | 古今和歌集や百人一首に和歌が収められています。ただし、猿丸大夫が実際に詠んだと断定できる歌は存在せず、「詠み人知らず」の和歌が猿丸大夫に帰されていることが多いです。 |

| 歌の特徴 | 自然の風景や秋の寂しさ、孤独感を詠んだ歌が特徴的です。特に鹿の鳴き声や紅葉など、秋の風景を描いた歌が多く、深い哀愁を感じさせる表現がされています。 |

出典|古今和歌集

| 出典 | 古今和歌集(こきんわかしゅう) |

|---|---|

| 成立時期 | 905年(延喜5年) |

| 編纂者 | 紀貫之(きのつらゆき)、紀友則(きのとものり)、凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)、壬生忠岑(みぶのただみね) |

| 位置づけ | 八代集の最初の勅撰和歌集 |

| 収録歌数 | 1,111首 |

| 歌の特徴 | 四季、恋、哀傷など多様なテーマに基づいた和歌が収められています。四季の歌は日本の自然美を表現し、恋の歌は人間の感情を深く掘り下げています。 |

| 収録巻 | 「秋上」215番 |

語呂合わせ

おくやまに もみじふみわけ なくしかの こえきくときぞ あきはかなしき

「おくこえ(奥から声がする)」

百人一首『5番』の和歌の豆知識

猿丸大夫は実在しなかった可能性がある

その理由は、彼についての記録がほとんど残されていないためです。彼の名前は『古今和歌集』や平安時代の歌集にわずかに登場しますが、具体的な生涯や活動については不明のままです。

また、猿丸大夫に関連するとされる和歌も、もともとは「詠み人知らず」とされており、後世になってから猿丸大夫作と伝えられるようになったものが多いと考えられています。このような背景から、猿丸大夫は実在の歌人ではなく、伝説的な存在として扱われているのです。その一方で、彼の名前や和歌が広く知られるようになったのは、優れた和歌を後世に残すための工夫とも考えられます。

鹿と秋は古くからセットで詠まれていた

奈良時代に編纂された『万葉集』の頃から、秋は物悲しい季節とされ、鹿の鳴き声がその感情を象徴するものとされてきました。

特に、秋になると雄鹿が雌を求めて鳴く習性が、人間の恋や寂しさに重ねられました。雄鹿の高く切ない声や、紅葉が散り積もる山の風景が、当時の人々にとって哀愁を感じさせる情景だったのでしょう。そのため、鹿の声は単なる自然の音ではなく、恋愛や孤独などの人間の感情と結びつけて詠まれることが多かったのです。このような伝統は、平安時代以降の和歌にも引き継がれ、百人一首5番の歌でもその典型が表現されています。

和歌の紅葉は「もみじ」だけではない

平安時代の和歌では、紅葉という言葉は「葉が紅や黄色に色づく植物」を広く指していました。例えば、カエデだけでなく、桜や萩、ブナなども紅葉の一種として詠まれることがありました。

また、歌の背景に描かれる紅葉は、ただ美しい景色としてだけでなく、移ろいゆく季節や人生の儚さを表す象徴として扱われています。たとえば、『古今和歌集』や『新撰万葉集』では「紅葉」と書かれることもあれば、「黄葉」と書かれる場合もあり、植物そのものというよりは色や情景を重視して表現していたのです。このため、和歌を読む際には、紅葉という言葉に込められた広い意味や情緒を理解することが大切です。

秋の寂しさは都会的な感覚

秋の寂しさを感じる感覚は、もともと都会的な暮らしから生まれたものと言われています。農村では、秋は作物の収穫期であり、喜びや感謝の季節とされていました。一方で、自然と距離を置いた貴族社会では、秋の紅葉や鹿の鳴き声から、人の心に深い物悲しさを感じる文化が育まれたのです。

これは、季節の移ろいに自分自身の人生を重ね合わせる都会的な感性が影響しています。紅葉が散る様子や雄鹿の切ない鳴き声は、貴族たちにとって儚さや孤独を強く感じさせるものでした。このような秋の寂しさを詠む文化は、都会的な感覚から発展していったのです。

まとめ|百人一首『5番』の重要ポイント

- 原文:奥山に 紅葉踏み分け 鳴く鹿の 声聞く時ぞ 秋は悲しき

- 読み方:おくやまに もみじふみわけ なくしかの こえきくときぞ あきはかなしき

- 決まり字:おく(二字決まり)

- 現代語訳:人里離れた奥深い山で、紅葉を踏み分けながら鳴く鹿の声を聞くと、秋の悲しさが一層感じられる

- 背景:平安時代初期の貴族社会では、秋は物悲しさや人恋しさを感じる季節だった

- 語句解説①:奥山‐人里離れた奥深い山を指す

- 語句解説②:紅葉踏み分け‐散り敷いた紅葉を踏みながら進む様子

- 語句解説③:鳴く鹿‐秋に雌を求めて鳴く雄鹿

- 語句解説④:声聞く時‐鹿の鳴き声を実際に聞く瞬間

- 語句解説⑤:秋は悲しき‐秋が他の季節と比べて特に悲しいと感じられる

- 作者:猿丸大夫

- 作者の業績:古今和歌集や百人一首に和歌が収録されているが、詠み人知らずの歌も多い

- 出典:古今和歌集

- 出典の収録巻:秋上 215番

- 語呂合わせ:おくこえ(奥から声がする)

- 豆知識①:猿丸大夫は実在しなかった可能性がある‐記録がほとんど残されておらず、伝説的な存在

- 豆知識②:鹿と秋は古くからセットで詠まれていた‐万葉集でも秋と鹿が物悲しい季節の象徴だった

- 豆知識③:和歌の紅葉は「もみじ」だけではない‐紅葉は広く色づく葉全般を指していた

- 豆知識④:秋の寂しさは都会的な感覚‐貴族たちにとって儚さや孤独を強く感じさせる