百人一首の第7番は、作者 阿倍仲麻呂(あべのなかまろ)が詠んだ、異国で故郷を思いながら詠んだ和歌として知られています。

百人一首『7番』の和歌とは

原文

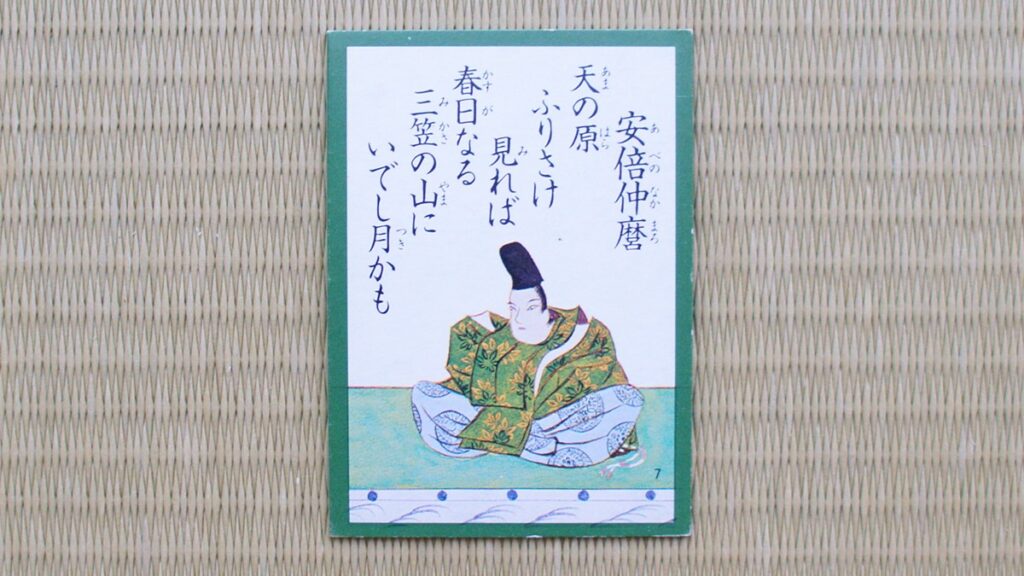

天の原 ふりさけ見れば 春日なる 三笠の山に 出でし月かも

読み方・決まり字

あまのはら ふりさけみれば かすがなる みかさのやまに いでしつきかも

「あまの」(三字決まり)

現代語訳・意味

大空を見上げて遠くを眺めてみると、今見ている月は、奈良の春日にある三笠山の上に出ていた月と同じ月なのだなあ。

背景

百人一首7番の和歌は、奈良時代の遣唐使として中国・唐へ渡った阿倍仲麻呂が詠んだ歌です。彼は17歳で唐に渡り、玄宗皇帝に仕え、長年高官として活躍しました。しかし、帰国の機会を得ても船が難破し、ついに故郷の地を踏むことはありませんでした。

この歌は、帰国を目前に控えた送別の宴で詠まれたと伝えられています。仲麻呂が遠く異国の地で夜空を見上げ、月に故郷・奈良の三笠山を重ねた情景が詠まれているのです。望郷の念とともに、月を通じて過去と現在が繋がる感動が込められています。この背景を知ることで、歌に込められた切ない想いがより深く理解できるでしょう。

語句解説

| 天の原(あまのはら) | 広々と広がる大空のことを指します。「天」は空、「原」は広がりを意味し、大空全体を指す言葉です。 |

|---|---|

| ふりさけ見れば(ふりさけみれば) | 遠くを振り仰いで見るという意味です。「ふりさけ」は「振り仰ぐ」ことを表し、過去の経験や懐かしさを思い出しながら見ることを示しています。 |

| 春日なる(かすがなる) | 奈良県にある春日(かすが)のことを指します。「なる」は「〜にある」という意味で、春日にあることを示しています。 |

| 三笠の山(みかさのやま) | 奈良の春日大社の近くにある山です。奈良の名所で、万葉集など古くから和歌に詠まれてきました。 |

| 出でし月かも(いでしつきかも) | 「出でし」は「出た」という過去の意味を持つ表現です。「月」は月そのもので、「かも」は詠嘆の終助詞で「〜なのだなあ」という感動や驚きを表します。この一節で、今見ている月が、かつて三笠山に昇った月と同じであることに感動している様子を伝えています。 |

作者|阿倍仲麻呂

| 作者名 | 阿倍仲麻呂(あべの なかまろ) |

|---|---|

| 生没年 | 698年(文武2年) ~ 770年(宝亀元年) |

| 家柄 | 阿倍氏(あべうじ)という、古代日本の有力な豪族の出身。阿倍氏は、皇室に近い高貴な家系であり、政治的にも大きな影響力を持っていました。 |

| 役職 | 唐(中国)で科挙(中国の官僚登用試験)に合格し、玄宗皇帝に仕えて高官として登用されました。唐の官位は「左補闕」や「鎮安南都護」などを歴任し、皇帝に非常に重用されました。 |

| 業績 | 日本から遣唐使として唐に派遣され、唐の朝廷で高位にまで昇進しました。李白や王維など、中国の有名な詩人とも交流があり、日本と唐の文化交流にも貢献しました。 |

| 歌の特徴 | 故郷への強い思いが反映されています。特に、長い間異国に暮らしたため、郷愁や望郷の念が強く感じられる歌が多いです。また、中国での経験や自然風景に対する繊細な感覚を歌に取り入れる特徴があります。 |

出典|古今和歌集

| 出典 | 古今和歌集(こきんわかしゅう) |

|---|---|

| 成立時期 | 905年(延喜5年) |

| 編纂者 | 紀貫之(きのつらゆき)、紀友則(きのとものり)、凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)、壬生忠岑(みぶのただみね) |

| 位置づけ | 八代集の最初の勅撰和歌集 |

| 収録歌数 | 1,111首 |

| 歌の特徴 | 四季、恋、哀傷など多様なテーマに基づいた和歌が収められています。四季の歌は日本の自然美を表現し、恋の歌は人間の感情を深く掘り下げています。 |

| 収録巻 | 「羇旅(きりょ)」406番 |

語呂合わせ

あまのはら ふりさけみれば かすがなる みかさのやまに いでしつきかも

「あまの みか(あまがえるの みかちゃん)」

百人一首『7番』の和歌の豆知識

唯一の外国で詠まれた和歌

作者の阿倍仲麻呂は、遣唐使として中国に渡り、その地で長年過ごしました。この和歌は、彼が帰国を目前に控えた送別の宴で詠んだと伝えられています。当時の唐は文化や知識が豊かで、異国での生活は華やかな一方、故郷への想いを抱き続ける日々でした。その中で、月を見上げて故郷の奈良を懐かしむ気持ちが歌に込められています。この背景を知ると、和歌が持つ歴史的な意味や感情がより深く伝わってきます。

船が難破し帰国できなかったエピソード

その結果、彼は再び唐に戻らざるを得なくなり、故郷の地を踏むことなく唐で生涯を終えました。このエピソードは、彼の人生が故郷への強い想いとともに唐での生活に縛られていたことを象徴しています。

また、この和歌は、帰国への期待とその叶わなかった悲劇を象徴する作品として、多くの人々の共感を集めています。異国で見た月に、ふるさとを想う切ない気持ちが表現されています。

有名な詩人・李白との友情

李白は、仲麻呂が亡くなった際に「晁卿衡を哭す」という詩を詠み、彼を偲んだことで知られています。これは、仲麻呂が唐において非常に高い評価を受け、文化的にも大きな交流を果たした証拠といえるでしょう。

李白の詩には、仲麻呂への敬意と別れの悲しみが込められており、仲麻呂がただの官僚ではなく、詩や文学を通じて心を通わせた人物だったことがわかります。この友情が、異国の地で彼が孤独に感じなかった一因だったのかもしれません。

『土佐日記』にも登場する歌

『土佐日記』の中で、仲麻呂が唐の人々に「日本ではこのように歌を詠むのです」と語りながら詠んだと記されており、異国の地で和歌文化を紹介する場面として描かれています。このエピソードから、仲麻呂が唐の人々に日本の文化を広める役割も果たしていたことがわかります。

また、『土佐日記』に引用されたことで、この和歌が後世まで受け継がれるきっかけにもなりました。彼の和歌には、ただの個人的な感情だけでなく、文化交流の記録としての価値も備わっています。

まとめ|百人一首『7番』のポイント

- 原文:天の原 ふりさけ見れば 春日なる 三笠の山に 出でし月かも

- 読み方:あまのはら ふりさけみれば かすがなる みかさのやまに いでしつきかも

- 決まり字:あまの(三字決まり)

- 現代語訳:大空を見上げて遠くを眺めると、奈良の春日三笠山で見た月と同じだと感じる

- 背景:遣唐使として唐に渡った阿倍仲麻呂が、帰国前の送別宴で詠んだ望郷の歌

- 語句解説①:天の原‐広々と広がる大空のこと

- 語句解説②:ふりさけ見れば‐遠くを振り仰いで見ること

- 語句解説③:春日なる‐奈良県春日の地を指す表現

- 語句解説④:三笠の山‐奈良の春日大社近くにある山

- 語句解説⑤:出でし月かも‐見た月に感動し、「なのだなあ」と詠嘆する様子

- 作者:阿倍仲麻呂(あべの なかまろ)

- 作者の業績:遣唐使として唐で高官に登用され、文化交流に貢献

- 出典:古今和歌集

- 出典の収録巻:羇旅(きりょ)406番

- 語呂合わせ:あまの みか(あまがえるの みかちゃん)

- 豆知識①:百人一首で唯一、外国で詠まれた和歌‐唐で詠まれた歌

- 豆知識②:船が難破し帰国できなかった‐帰国途上でベトナムに漂着

- 豆知識③:有名な詩人李白との友情‐李白が「晁卿衡を哭す」という詩を詠んだ

- 豆知識④:『土佐日記』にも引用‐異国で和歌文化を伝えた場面が記載されている