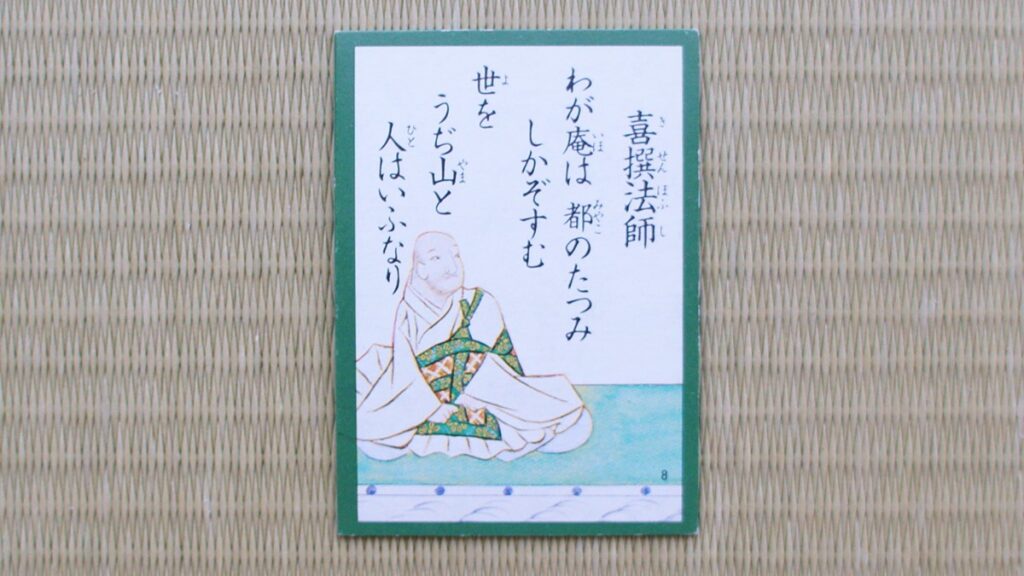

百人一首の第8番は、喜撰法師(きせんほうし)が詠んだ、静かな隠棲生活とそれに対する世間の誤解を描いた歌として知られています。

百人一首『8番』の和歌とは

原文

わが庵は 都のたつみ しかぞすむ 世をうぢ山と 人はいふなり

読み方・決まり字

わがいほは みやこのたつみ しかぞすむ よをうぢやまと ひとはいふなり

「わがい」(三字決まり)

現代語訳・意味

私の住まいは、都の東南(辰巳)の方角にあり、私はこのように静かに暮らしている。

しかし、世間の人々は、私がこの世を辛く思い、宇治山に隠れて住んでいるのだと言っているようです。

背景

百人一首の8番は、平安時代の歌人・喜撰法師(きせんほうし)による和歌です。この歌は、彼が京都の東南に位置する宇治山での隠遁生活を詠んだものとされています。平安時代の貴族や僧侶にとって、宇治は俗世間を離れた静かな場所として人気がありました。歌の背景には、都会の喧騒から離れて心静かに暮らす喜撰法師の姿と、世間の人々が彼の生活を誤解しているという状況が描かれています。

また、宇治は自然豊かで美しい風景に囲まれ、貴族の別荘地としても有名でした。一方で、当時の人々にとって宇治は「憂し(うし)」という言葉とも結びつきやすく、「世を憂いて逃げ込んだ」と解釈されることが多かったのです。この歌は、そういった誤解に対する作者の心情を含んでいます。

語句解説

| わが庵(いほ) | 私の住まい。簡素な庵(あん)で、僧侶や隠者が住むことが多い小さな家のこと。 |

|---|---|

| 都(みやこ) | 京都(平安京)を指します。都は政治や文化の中心地であり、多くの人々が住んでいました。 |

| たつみ(辰巳) | 東南の方角のこと。十二支で「辰」と「巳」の間に位置する方角を指します。宇治山は京都の東南にあります。 |

| しかぞ住む | 「しか」は「このように」の意味で、作者が現在の穏やかな暮らしを指しています。「住む」は生活していることを意味します。 |

| 世をうぢ山 | 「うぢ」は地名の「宇治」と、「憂し」(つらい)を掛けています。世間では、宇治山に住んでいることを「憂き世から逃れている」と解釈されていることを指しています。 |

| 人はいふなり | 「人」は世間一般の人々を意味します。「いふなり」は伝聞の助動詞「なり」で、「〜と言われている」という意味です。世間の人が噂しているというニュアンスを含んでいます。 |

作者|喜撰法師

| 作者名 | 喜撰法師(きせんほうし) |

|---|---|

| 本名 | 不明。僧侶としての名前「喜撰法師」で伝わっていますが、俗名などの詳細は伝わっていません。 |

| 生没年 | 不明。9世紀後半に活動していたとされますが、正確な生年や没年は不明です。 |

| 家柄 | 詳細は不明。 |

| 役職 | 僧侶。宇治山に隠棲していた僧侶とされていますが、詳しい役職や僧侶としての活動内容は伝わっていません。 |

| 業績 | 六歌仙の一人として、『古今和歌集』に選ばれた和歌が一首伝わっています。これが彼の唯一の作品として確実に伝わるものです。 |

| 歌の特徴 | 「詞かすかにして、始め終わりたしかならず」とされ、具体的な内容や意図がはっきりしないとも言われています。しかし、のどかな隠棲生活を穏やかに描く点に独特の魅力があります。 |

出典|古今和歌集

| 出典 | 古今和歌集(こきんわかしゅう) |

|---|---|

| 成立時期 | 905年(延喜5年) |

| 編纂者 | 紀貫之(きのつらゆき)、紀友則(きのとものり)、凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)、壬生忠岑(みぶのただみね) |

| 位置づけ | 八代集の最初の勅撰和歌集 |

| 収録歌数 | 1,111首 |

| 歌の特徴 | 四季、恋、哀傷など多様なテーマに基づいた和歌が収められています。四季の歌は日本の自然美を表現し、恋の歌は人間の感情を深く掘り下げています。 |

| 収録巻 | 「雑下」983番 |

語呂合わせ

わがいほは みやこのたつみ しかぞすむ よをうぢやまと ひとはいふなり

「わがい うぢやま(わ~かゆい ウジムシの山)」

百人一首『8番』の和歌の豆知識

宇治はリゾート地だった?

このため、貴族たちが俗世間の喧騒を離れ、心を休めるための別荘地として発展しました。また、宇治川の美しい流れや山々に囲まれた景観は、人々にとって特別な癒しを与える場所でもありました。

こうした背景から、宇治は現在で言う「リゾート地」のような役割を果たしていたのです。

架空の人物説?

このため、一部では彼が架空の人物である可能性も指摘されています。『古今和歌集』に唯一残されている歌が今回の「わが庵は~」であり、それ以外の作品がほとんど伝わっていないことがその理由の一つです。

また、喜撰法師の存在自体が物語や伝説の中で膨らまされているという説もあります。例えば、彼が仙薬を飲んで雲に乗って去ったという話や、実は別の有名な歌人が作った架空の人物ではないかといった推測です。ただし、こうした説は確証がなく、今なお研究者の間で議論されています。

平等院と宇治

この建物は、平安時代の藤原道長の別荘を改修し、藤原頼通が極楽浄土を表現する寺院として建立しました。特にその美しい阿弥陀堂や鳳凰像は、当時の人々の信仰心と芸術の結晶といえます。

宇治はこのような宗教的・文化的な背景からも重要な場所でした。

まとめ|百人一首『8番』のポイント

- 原文:わが庵は 都のたつみ しかぞすむ 世をうぢ山と 人はいふなり

- 読み方:わがいほは みやこのたつみ しかぞすむ よをうぢやまと ひとはいふなり

- 決まり字:わがい(三字決まり)

- 現代語訳:私の住まいは都の東南にあり、静かに暮らしているが、世間では私が世を憂いて宇治山に隠れていると言われている

- 背景:平安時代、宇治は貴族たちの静かな別荘地として栄え、俗世間を離れた場所とされていた

- 語句解説①:わが庵‐自分の住まい、簡素な小屋を指す

- 語句解説②:都‐平安京を指し、政治と文化の中心地

- 語句解説③:たつみ‐十二支で東南の方角を意味する

- 語句解説④:しかぞ住む‐「このように」という意味で穏やかな暮らしを指す

- 語句解説⑤:世をうぢ山‐地名「宇治」と「憂し」を掛け、世間の誤解を指す

- 語句解説⑥:人はいふなり‐世間の人々が噂していることを意味する

- 作者:喜撰法師(きせんほうし)

- 作者の業績:六歌仙の一人で、『古今和歌集』に唯一の和歌が収録されている

- 出典:古今和歌集

- 出典の収録巻:雑下・983番

- 語呂合わせ:わがい うぢやま(わ~かゆい ウジムシの山)

- 豆知識①:宇治は貴族たちの別荘地で、リゾート地のように利用された

- 豆知識②:喜撰法師は架空の人物である可能性が指摘されている

- 豆知識③:平等院鳳凰堂は藤原頼通が極楽浄土を表現するために建立した