百人一首の第9番は、絶世の美女として名高い小野小町(おののこまち)が詠んだ、桜の花と女性の美しさの儚さを重ねた歌として有名です。

百人一首『9番』の和歌とは

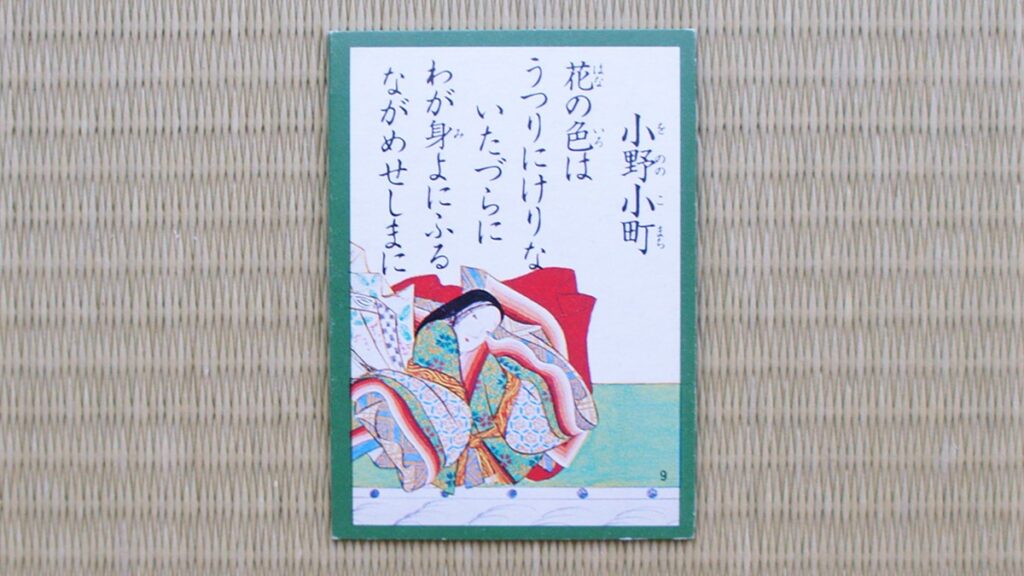

原文

花の色は 移りにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせしまに

読み方・決まり字

はなのいろは うつりにけりな いたづらに わがみよにふる ながめせしまに

「はなの」(三字決まり)

現代語訳・意味

桜の花は、むなしく色あせてしまった。そして、その間に私の容姿もすっかり衰えてしまった。

背景

小野小町の和歌は、平安時代初期の和歌集『古今和歌集』に収められた一首です。この歌は、美しい花が時の流れや長雨によって色あせていく様子を、自身の美しさが衰えていくことに重ね合わせて詠んだものです。小野小町は絶世の美女と称えられ、多くの伝説が残されていますが、その生涯には謎が多く、具体的な事実はほとんど明らかになっていません。

また、この和歌には「掛詞」という言葉遊びの技法が使われており、「ふる」という言葉には「時が経る」と「雨が降る」の二つの意味が込められています。こうした技法を用いることで、自然の風景と人間の心情が巧みに重ね合わされ、より深い情感が表現されています。

平安時代は自然を通して人生の儚さや美しさを表現する文化が根付いていました。この和歌もその一つであり、時代背景を知ることで、より深い理解が得られるでしょう。

語句解説

| 花の色 | 桜の花の色のことを指しますが、この場合、女性の若さや美しさを比喩的に表しています。 |

|---|---|

| 移りにけりな | 「移る」は色あせることを意味し、「にけり」は完了を示す助動詞、「な」は感動を表す終助詞です。つまり「色あせてしまったなあ」という意味になります。 |

| いたづらに | 「いたづら」は「無駄に」「虚しく」という意味で、何の成果もなく無駄に時間が過ぎたというニュアンスです。 |

| わが身 | 自分自身のことを指します。この場合、特に作者の美しさや若さを表しています。 |

| 世にふる | 「世」は「世の中」を意味し、「ふる」は「経る」と「降る」の掛詞です。「経る」は時間が過ぎること、「降る」は雨が降ることを示し、両方の意味が込められています。 |

| ながめせしまに | 「ながめ」は「長雨」と「眺め」の掛詞です。「せしまに」は「~している間に」という意味で、ここでは「長雨が降り続き、物思いにふけっている間に」という解釈になります。 |

作者|小野小町

| 作者名 | 小野小町(おののこまち) |

|---|---|

| 本名 | 不明(「小野小町」という名は後世に伝わる呼称) |

| 生没年 | 不詳(9世紀後半に活動したとされる) |

| 家柄 | 小野氏(貴族の家系で、小野篁〈おののたかむら〉の孫とされる説が有力) |

| 役職 | 宮中に仕えたとされるが、具体的な役職は不明 |

| 業績 | 六歌仙(ろっかせん)、三十六歌仙に選ばれた優れた歌人で、特に恋の歌を多く詠んだことで知られる。『古今和歌集』に作品が収録されている。 |

| 歌の特徴 | 恋や人生の儚さをテーマにした情緒豊かな歌が多い。自身の美貌とその衰えを題材にした歌がしばしば登場する。 |

出典|古今和歌集

| 出典 | 古今和歌集(こきんわかしゅう) |

|---|---|

| 成立時期 | 905年(延喜5年) |

| 編纂者 | 紀貫之(きのつらゆき)、紀友則(きのとものり)、凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)、壬生忠岑(みぶのただみね) |

| 位置づけ | 八代集の最初の勅撰和歌集 |

| 収録歌数 | 1,111首 |

| 歌の特徴 | 四季、恋、哀傷など多様なテーマに基づいた和歌が収められています。四季の歌は日本の自然美を表現し、恋の歌は人間の感情を深く掘り下げています。 |

| 収録巻 | 「春下」113番 |

語呂合わせ

はなのいろは うつりにけりな いたづらに わがみよにふる ながめせしまに

「はなの わががめ(花の色は、わかめ・カメ色)」

百人一首『9番』の和歌の豆知識

小野小町の生涯は謎に包まれている

生没年は明らかになっておらず、具体的な家柄も詳細には伝わっていません。ただし、彼女の美貌や恋愛にまつわる伝説が数多く残されており、特に「深草少将の百夜通い」などは有名です。このように、小野小町は伝説的な存在として後世に強く影響を与えました。

深草少将の百夜通いとは?

深草少将という貴族が小野小町に恋をし、彼女に想いを伝えました。しかし、小町は「私のもとに100日間通い続けたら会いましょう」と返事をします。深草少将は毎夜通い続けますが、99日目の夜、大雪の中で力尽きて亡くなってしまいました。この伝説は、小野小町の美しさだけでなく、彼女が男性を翻弄した人物としてのイメージを強調しています。

「花の色」は桜だけではない

時代が進むにつれて、桜が日本の春を象徴する花として定着しました。このため、和歌で「花」と言われると現代の私たちは桜を連想しますが、当時は梅の花も含む可能性があるため、桜と限定せず自然全体の美しさを感じることができます。

小野小町の和歌は「無常」

「無常」とは、物事が常に変化し続けることを指し、特に人間の美しさや命が限りあることを意味します。彼女の歌は、若さや美しさが時間の流れとともに消え去る儚さを詠むものが多く、この歌でも桜の花の色があせる様子に自身の美しさの衰えを重ねています。この無常観は、平安時代の文学や美意識を強く反映しています。

まとめ|百人一首『9番』のポイント

- 原文:花の色は 移りにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせしまに

- 読み方:はなのいろは うつりにけりな いたづらに わがみよにふる ながめせしまに

- 決まり字:はなの(三字決まり)

- 現代語訳:桜の花はむなしく色あせてしまった。その間に私の容姿もすっかり衰えてしまった

- 背景:美しさが衰える儚さを、花の色があせる様子に重ねた平安時代の和歌

- 語句解説①:花の色‐桜の花と女性の美しさを比喩的に表す

- 語句解説②:移りにけりな‐色あせてしまったなあという意味

- 語句解説③:いたづらに‐むなしく、無駄にというニュアンス

- 語句解説④:わが身‐自身の美しさや若さを指す

- 語句解説⑤:世にふる‐時が経ると雨が降るの掛詞

- 語句解説⑥:ながめせしまに‐長雨と物思いにふける間の掛詞

- 作者:小野小町

- 作者の業績:六歌仙・三十六歌仙に選ばれた平安時代の女流歌人

- 出典:古今和歌集

- 出典の収録巻:春下113番

- 語呂合わせ:はなの わががめ(花の色は、わかめ・カメ色)

- 豆知識①:生涯は謎に包まれている‐小野小町は絶世の美女で多くの伝説を持つ

- 豆知識②:深草少将の百夜通い‐恋物語の伝説として有名

- 豆知識③:「花の色」は桜を指すが、平安時代は梅の可能性もある

- 豆知識④:和歌のテーマは「無常」‐美しさや命が消え去る儚さを詠む