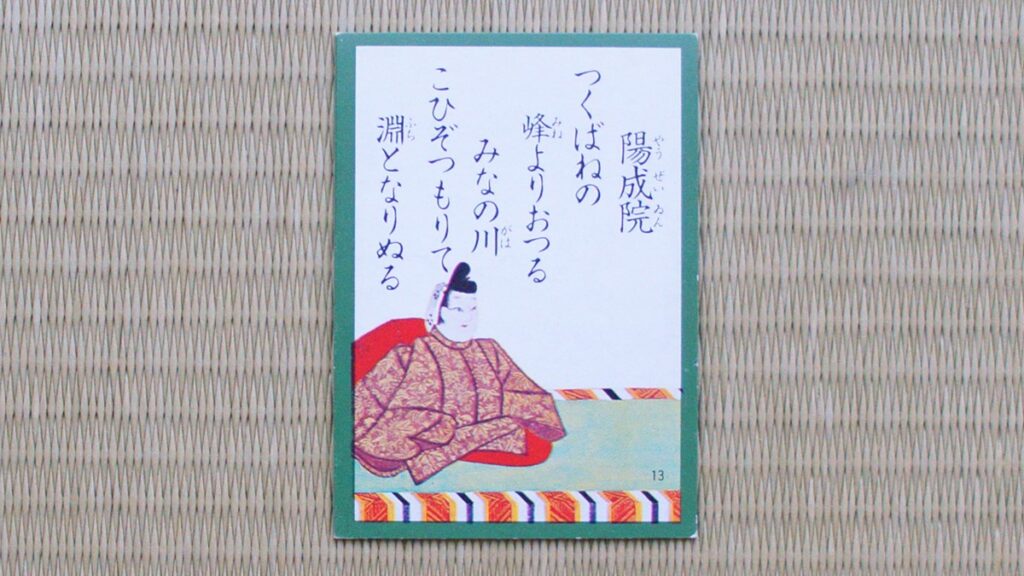

百人一首の第13番は、作者 陽成院(ようぜいいん)が詠んだ、恋心の深まりを自然の風景に重ねて表現した歌として知られています。

百人一首『13番』の和歌とは

原文

筑波嶺の 峰より落つる みなの川 恋ぞつもりて 淵となりぬる

読み方・決まり字

つくばねの みねよりおつる みなのがわ こいぞつもりて ふちとなりぬる

「つく」(二字決まり)

現代語訳・意味

筑波山の峰から流れ落ちる男女川が、初めは細い流れだったのが、やがて淵となって深くなるように、私の恋心も積もり積もって深くなり、今では底知れないほどの恋となってしまった。

背景

百人一首『13番』の歌は、平安時代の天皇・陽成院(ようぜいいん)によって詠まれた和歌です。この歌は『後撰和歌集』に収録されており、当時の宮廷文化や恋愛観を色濃く反映しています。

背景として、陽成院が光孝天皇の皇女・綏子(すいし)内親王に向けて詠んだ恋の歌であることが挙げられます。筑波山の「男女川」の流れが恋心に例えられ、初めは小さな流れが次第に深く大きな淵となる様子が描かれています。

当時、筑波山は都から遠く離れた地として神秘的なイメージがあり、自然の美しさと恋の感情が巧みに重ね合わされています。この背景を知ることで、歌の情景や作者の想いがより深く理解できるでしょう。

語句解説

| 筑波嶺(つくばね) | 茨城県にある筑波山のことです。山頂が二つに分かれており、男体山と女体山があります。古くから恋に関連した歌や行事に使われる題材でした。 |

|---|---|

| 峰より落つる(みねよりおつる) | 山頂から川の水が流れ落ちる様子を表しています。「嶺(みね)」は山の頂上の意味です。 |

| 男女川(みなのがわ) | 筑波山から流れる川のことです。男体山と女体山の二つの峰から流れ出るため、男女川と呼ばれています。 |

| 恋ぞつもりて(こいぞつもりて) | 恋心が次第に積もり重なっていくことを意味しています。川の流れが細く始まり、次第に強くなる様子にたとえています。 |

| 淵となりぬる(ふちとなりぬる) | 「淵」とは、川の深くなった部分を指します。この部分では、恋心が積もり積もって深く大きなものになってしまったことを表しています。 |

作者|陽成院

| 作者名 | 陽成院(ようぜいいん) |

|---|---|

| 本名 | 貞明(さだあきら)親王 |

| 生没年 | 869年(貞観10年)~ 949年(天暦3年) |

| 家柄 | 清和天皇の第一皇子。皇族の中でも非常に高貴な家柄に生まれました。 |

| 役職 | 第57代天皇。9歳で即位し、17歳で退位しました。 |

| 業績 | 特に政治的な業績は多くありませんが、和歌に精通しており、百人一首や『後撰和歌集』に歌が残っています。天皇としての在位期間は短かったものの、後世に和歌が残り続けています。 |

| 歌の特徴 | 恋愛に関する和歌が多く、自然の風景を巧みに取り入れながら、深い感情表現をしています。特に、自然の風景を比喩に使って、恋心や感情の高まりを表現するのが特徴です。 |

出典|後撰和歌集

| 出典 | 後撰和歌集(ごせんわかしゅう) |

|---|---|

| 成立時期 | 951年(天暦5年)頃 |

| 編纂者 | 梨壺の五人(なしつぼのごにん) |

| 位置づけ | 八代集の2番目の勅撰和歌集 |

| 収録歌数 | 1,425首 |

| 歌の特徴 | 日常的な贈答歌や人事を詠んだ歌が多く、権力者と女性とのやり取りが多く収録されています。公的な歌より私的な歌を重視し、柔らかく女性的な歌風が特徴です。 |

| 収録巻 | 「恋三」776番 |

語呂合わせ

つくばねの みねよりおつる みなのがわ こいぞつもりて ふちとなりぬる

「つく こいぞ(突く鯉)」

百人一首『13番』の和歌の豆知識

筑波山は恋の象徴?古代の恋愛スポット

この山では「歌垣(うたがき)」という行事が行われ、春と秋に男女が集まり、互いに歌を詠んで愛を伝え合いました。自由な恋愛が許されるこの場は、現代で言うと社交の場のようなもので、恋の始まりの舞台として人気がありました。

このように、筑波山が恋愛を象徴する場所として使われたことが、この歌に深い意味を持たせています。

筑波山は「西の富士、東の筑波」と称される美しい山

特に、朝は藍色、夕方には紫色に山の色が変わることから「紫峰」とも称されます。この歌でも、筑波山の自然の美しさが背景にあり、風景描写を通じて恋心が深まっていく様子が描かれています。現代でも、筑波山は観光地として多くの人々に愛されています。

陽成院の恋は実らなかった?

陽成院は彼女に恋をしていましたが、実際にはその恋がどのように発展したのかは歴史書に記録が残っていません。歌の中では、恋心が深まる様子が描かれていますが、その恋が成就したのかは不明です。この謎が、歌に一層のロマンティックな雰囲気を与えているのかもしれません。

まとめ|百人一首『13番』のポイント

- 原文:筑波嶺の 峰より落つる みなの川 恋ぞつもりて 淵となりぬる

- 読み方:つくばねの みねよりおつる みなのがわ こいぞつもりて ふちとなりぬる

- 決まり字:つく(二字決まり)

- 現代語訳:筑波山の峰から流れ落ちる男女川が、細い流れから淵となるように、恋心も積もり深くなった

- 背景:陽成院が光孝天皇の皇女・綏子内親王に恋心を伝えるため詠んだ歌

- 語句解説①:筑波嶺‐茨城県にある筑波山、恋の象徴的な場所

- 語句解説②:峰より落つる‐山頂から川が流れ落ちる様子

- 語句解説③:男女川‐筑波山の男体山・女体山から流れる川

- 語句解説④:恋ぞつもりて‐恋心が積もり重なっていくこと

- 語句解説⑤:淵となりぬる‐恋心が深く大きなものになる様子

- 作者:陽成院(ようぜいいん)

- 作者の業績:百人一首や『後撰和歌集』に和歌を残した

- 出典:後撰和歌集

- 出典の収録巻:恋三 776番

- 語呂合わせ:つく こいぞ(突く鯉)

- 豆知識①:筑波山は古代の恋愛スポットで「歌垣」が行われた

- 豆知識②:筑波山は「西の富士、東の筑波」と称される美しい山

- 豆知識③:陽成院の恋心は成就したかは不明で謎が残る