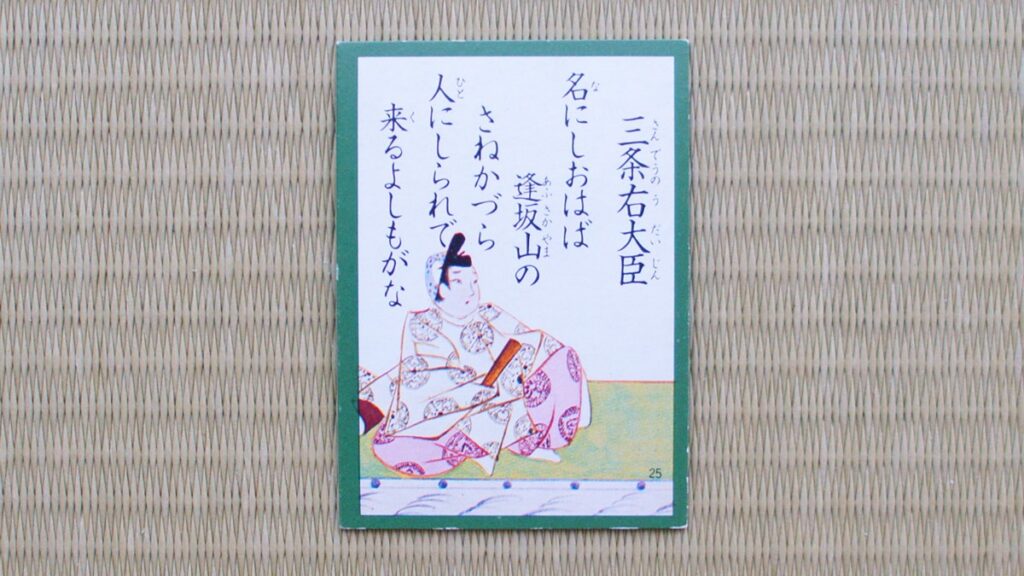

百人一首の第25番は、作者三条右大臣(さんじょうのうだいじん)が詠んだ、密かな恋心を巧みに表現した歌として知られています。

百人一首『25番』の和歌とは

原文

名にしおはば 逢坂山の さねかづら 人にしられで 来るよしもがな

読み方・決まり字

なにしおはば おうさかやまの さねかづら ひとにしられで くるよしもがな

「なにし」(三字決まり)

現代語訳・意味

逢坂山の『逢う』という名が本当であり、一緒に寝るという意味を持つ『さねかづら』もその名に違わないのなら、誰にも気づかれずにあなたを連れ出す方法があればよいのに。

背景

百人一首『25番』の和歌は、平安時代中期の貴族で歌人の三条右大臣(藤原定方)によって詠まれました。この歌は、人目を忍ぶ恋の切なさや、密かに愛しい人と会いたいという願いが込められています。

舞台の「逢坂山」は、現在の京都府と滋賀県の境に位置し、「逢う」という言葉に掛けられています。また、歌に登場する「さねかづら」は蔓草で、「小寝(さね)」という言葉に掛けられ、一緒に夜を過ごすことを暗示しています。こうした言葉遊びや自然の風景が調和し、平安時代の恋愛の情緒を豊かに表現した一首です。

語句解説

| 名にしおはば | 「~という名をもつ」という意味。ここでは、「逢坂山」という名前が「逢う」という意味を持っていることを指しています。「し」は強調を表す副助詞です。 |

|---|---|

| 逢坂山(あふさかやま) | 現在の京都府と滋賀県の境にある実際の山。「逢う」との掛詞になっており、恋人と会う場所として使われています。 |

| さねかづら | つる性の植物で「五味子(ごみし)」とも呼ばれるもの。「さね」は「一緒に寝る」という意味を含んでおり、ここでは「さねかづら」が「小寝(さね)」との掛詞になっています。 |

| 人にしられで | 「人」は「他人」、そして「で」は打消の助詞。「他人に知られずに」という意味になります。 |

| くるよしもがな | 「くる」は「来る」と「繰る」の掛詞。「よし」は「方法」、「もがな」は「~であればいいのに」という願望を表す終助詞。「あなたを連れて来る方法があればいいのに」という意味です。 |

作者|三条右大臣

| 作者名 | 三条右大臣(さんじょうのうだいじん) |

|---|---|

| 本名 | 藤原定方(ふじわらのさだかた) |

| 生没年 | 873年(貞観15年)〜932年(承平2年) |

| 家系 | 父は内大臣・藤原高藤(ふじわらのたかふじ)、母方の叔父は第60代天皇・醍醐天皇(だいごてんのう) |

| 地位 | 参議、右大臣などの高位に就いた平安時代の貴族 |

| 文化活動 | 和歌や管弦に優れ、和歌の発展に大きく貢献。多くの歌人を支援した |

| 特徴 | 繊細な感受性を持ち、恋や自然に関する和歌を多く詠んだ |

出典|後撰和歌集

| 出典 | 後撰和歌集(ごせんわかしゅう) |

|---|---|

| 成立時期 | 951年(天暦5年)頃 |

| 編纂者 | 梨壺の五人(なしつぼのごにん) |

| 位置づけ | 八代集の2番目の勅撰和歌集 |

| 収録歌数 | 1,425首 |

| 歌の特徴 | 日常的な贈答歌や人事を詠んだ歌が多く、権力者と女性とのやり取りが多く収録されています。公的な歌より私的な歌を重視し、柔らかく女性的な歌風が特徴です。 |

| 収録巻 | 「恋」701番 |

語呂合わせ

なにしおはば おうさかやまの さねかづら ひとにしられで くるよしもがな

「なにしに くるよ ばばー!」

百人一首『25番』の和歌の豆知識

「さねかづら」とは?

この植物は昔、髪を整えるための天然の整髪料として使われていたこともあり、「美男葛(びなんかずら)」という別名もあります。このため、歌の中で「一緒に寝る」という意味を持つ「小寝(さね)」と掛け合わせた言葉遊びがされています。

逢坂山の関所とは?

この場所には関所があり、都と地方を結ぶ場所であったことから、恋人たちが別れたり、再会したりする場所としても歌によく登場します。百人一首『25番』では、「逢坂山」の「逢う」という意味を掛けて、恋心を詠んでいます。

掛詞の面白さ

例えば、「逢坂山」の「逢う」は恋人に会うことを示し、「さねかづら」は「一緒に寝る」という意味も含んでいます。また、「繰る」と「来る」が掛けられていて、植物のツタを巻き取る動作と恋人が訪れることを重ねて表現しています。これらの掛詞が、歌全体に豊かな情景と感情をもたらしています。

まとめ|百人一首『25番』のポイント

- 原文:名にしおはば 逢坂山の さねかづら 人にしられで 来るよしもがな

- 読み方:なにしおはば おうさかやまの さねかづら ひとにしられで くるよしもがな

- 決まり字:なにし(三字決まり)

- 現代語訳:逢坂山の「逢う」という名が本当なら、一緒に寝る意味を持つ「さねかづら」もその名に違わず、誰にも気づかれずにあなたを連れ出す方法があればよいのに

- 背景:平安時代中期の貴族・三条右大臣が詠んだ、人目を忍ぶ恋の切なさを表現した歌

- 語句解説①:名にしおはば‐「~という名をもつ」という意味で、ここでは「逢坂山」が「逢う」と掛詞になっている

- 語句解説②:逢坂山‐現在の京都府と滋賀県の境にある山で、恋人の出会いや別れの象徴とされる

- 語句解説③:さねかづら‐ツル性の植物で、「小寝(さね)」=「一緒に寝る」との掛詞

- 語句解説④:人にしられで‐「人」は「他人」、「で」は打消しの助詞で「他人に知られずに」という意味

- 語句解説⑤:くるよしもがな‐「くる」は「来る」と「繰る」の掛詞、「もがな」は願望を表し「あなたを連れてくる方法があればよいのに」という意味

- 作者:三条右大臣(藤原定方)

- 作者の業績:和歌や管弦に優れ、紀貫之らの歌人を支援し、和歌の発展に貢献

- 出典:後撰和歌集(ごせんわかしゅう)

- 出典の収録巻:恋・701番

- 語呂合わせ:なにしに くるよ ばばー!

- 豆知識①:さねかづら‐「五味子(ごみし)」とも呼ばれ、古くは整髪料として使われていた

- 豆知識②:逢坂山の関所‐都と地方を結ぶ重要な地点で、恋人たちの出会いや別れの場所とされた

- 豆知識③:掛詞の面白さ‐「逢う」「小寝」「繰る」などの言葉遊びを使い、恋の情景を巧みに表現している