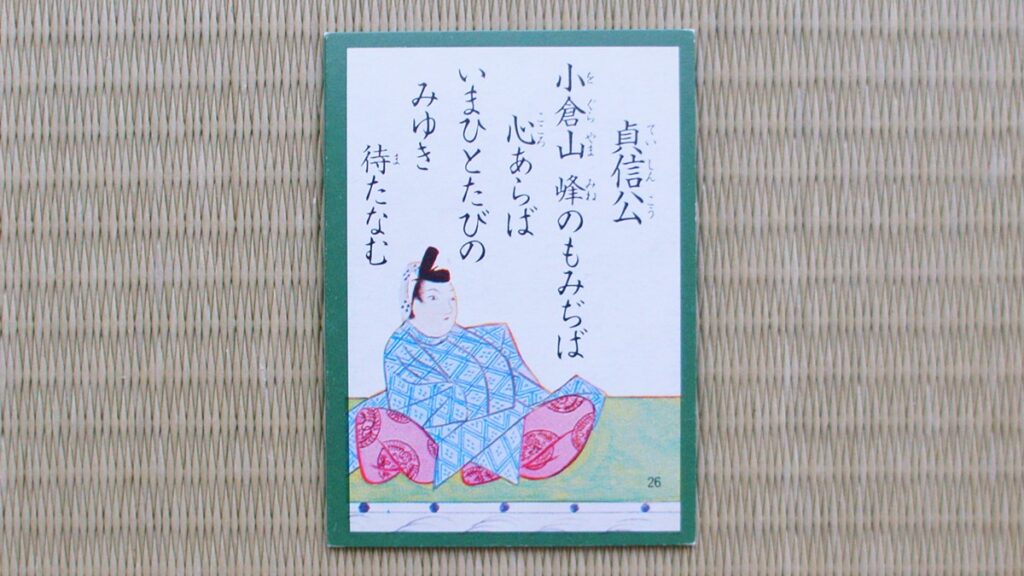

百人一首の第26番は、作者 貞信公(ていしんこう)が詠んだ、小倉山の美しい紅葉に天皇の再訪を願う歌として知られています。

百人一首『26番』の和歌とは

原文

小倉山 峰のもみぢ葉 心あらば いまひとたびの みゆきまたなむ

読み方・決まり字

をぐらやま みねのもみぢば こころあらば いまひとたびの みゆきまたなむ

「をぐ」(二字決まり)

現代語訳・意味

小倉山の峰に茂る紅葉よ、もしお前に心があるならば、もう一度天皇が訪れるまで散らずに待っていてほしいものだ。

背景

百人一首『26番』の歌は、平安時代の貴族・藤原忠平(ふじわらのただひら)によって詠まれました。この歌が生まれた背景には、当時の貴族たちが自然を愛し、四季折々の風情を詩歌に込める文化がありました。

特に小倉山は京都の紅葉の名所として有名で、天皇や貴族たちの行楽地でもありました。この歌は、宇多上皇が小倉山の美しい紅葉に感動し、「醍醐天皇にも見せたい」と語ったことがきっかけとされています。

作者である忠平は、その感動を受けて「紅葉よ、天皇がもう一度来られるまで散らずに待っていてほしい」と詠んだのです。この背景には、自然の美しさだけでなく、天皇への忠誠心や美意識が込められています。

語句解説

| 小倉山(をぐらやま) | 京都市右京区嵯峨にある山で、紅葉の名所として知られています。藤原定家の別荘があったことから「小倉百人一首」という名称の由来にもなりました。 |

|---|---|

| 峰(みね) | 山の頂上やその周辺を指します。ここでは小倉山の高い場所、つまり山の頂上付近を表しています。 |

| もみぢ葉(もみぢば) | 紅葉した木の葉を意味します。秋になると赤や黄色に色づく葉を指し、この歌では特に小倉山の美しい紅葉を表現しています。 |

| 心あらば(こころあらば) | 直訳すると「心があるならば」という意味ですが、ここでは紅葉を擬人化して「人間の心があるならば」という意味になります。紅葉に心があるかのように語りかける表現です。 |

| いまひとたび(いまひとたび) | 「もう一度」という意味です。過去に一度天皇が訪れたことがあり、再び訪れることを願って使われています。 |

| みゆき(行幸) | 天皇が外出すること、特に訪れることを指します。ここでは天皇が再び小倉山を訪れることを願っています。 |

| またなむ | 「待ってほしい」という意味です。「なむ」は願望を表す終助詞で、相手に対して願いを込めた表現となります。 |

作者|貞信公

| 作者名 | 貞信公(ていしんこう) |

|---|---|

| 本名 | 藤原忠平(ふじわらのただひら) |

| 生没年 | 880年(元慶4年)~949年(天暦3年) |

| 家柄 | 藤原基経(ふじわらのもとつね)の四男で、兄には時平(ときひら)、仲平(なかひら)がおり、「三平」と称されました。 |

| 職位 | 関白(かんぱく)として、天皇を補佐し政務を取り仕切りました。特に朱雀天皇の時代には摂政を務め、後には村上天皇の政権でも力を発揮しました。 |

| 業績 | 藤原氏が権力を持つ基礎を築いた人物で、延喜の治と呼ばれる政治改革を推進しました。 |

| 歌の背景 | 宇多上皇が小倉山の紅葉を見て感動し、「我が子である醍醐天皇にもこの紅葉を見せたい」と言ったことが、この歌を詠むきっかけになりました。 |

出典|拾遺和歌集

| 出典 | 拾遺和歌集(しゅういわかしゅう) |

|---|---|

| 成立時期 | 1005年頃(平安時代中期) |

| 編纂者 | 花山院(かざんいん) |

| 位置づけ | 八代集の3番目の勅撰和歌集 |

| 収録歌数 | 1,351首 |

| 歌の特徴 | 優雅でしめやかな歌風が特徴で、贈答歌が減少し、旋頭歌や長歌が採用されています。古今集の伝統を重んじつつも、伝統の枠を超えた表現が多く見られます。 |

| 収録巻 | 「雑集」1128番 |

語呂合わせ

をぐらやま みねのもみぢば こころあらば いまひとたびの みゆきまたなむ

「おぐら みゆき(人物名)」

百人一首『26番』の和歌の豆知識

「小倉百人一首」と小倉山

小倉山は京都の右京区にあり、紅葉の名所として古くから知られています。この山のふもとには、藤原定家の別荘「小倉山荘」があったとされ、そこで百人一首が選ばれたと言われています。また、小倉山は平安時代の貴族たちの遊興の地でもあり、歌に詠まれることが多かった場所です。

百人一首『26番』の歌も、この山の美しい紅葉を題材にしており、歴史的なつながりが深いことがわかります。こうした背景から、「小倉百人一首」と小倉山は密接に関係しているのです。

紅葉を擬人化

具体的には、「心あらば」という表現で、紅葉に感情があるかのように語りかけているのです。これは「擬人法」と呼ばれる技法で、古くから和歌や詩で使われてきました。この表現により、紅葉がただの自然の風景ではなく、作者の願いを理解する存在として描かれています。

貴族文化が栄えた平安時代では、自然を愛でることが重要視され、季節の変化を詠むことが風流とされていました。そのため、紅葉だけでなく、月や花、風などを擬人化する表現は珍しくありません。この歌もまた、紅葉を人のように扱うことで、天皇の行幸を待つ情景をより印象的に表現しています。

行幸が行われた背景

行幸とは、天皇が宮廷を離れて特定の場所を訪れることを指します。宇多上皇が大堰川(おおいがわ)を訪れた際、小倉山の紅葉の美しさに感動し、「醍醐天皇にも見せたい」と話したことがきっかけでした。貞信公(藤原忠平)は、その思いを受けて和歌にし、紅葉に「天皇がもう一度来られるまで散らずにいてほしい」と願いを込めたのです。

この歌が詠まれた後、大堰川への行幸は毎年行われるようになったと言われています。つまり、自然の美しさと天皇への忠誠心が結びつき、実際の行幸にも影響を与えた一首だったのです。

まとめ|百人一首『26番』のポイント

- 原文:小倉山 峰のもみぢ葉 心あらば いまひとたびの みゆきまたなむ

- 読み方:をぐらやま みねのもみぢば こころあらば いまひとたびの みゆきまたなむ

- 決まり字:をぐ(二字決まり)

- 現代語訳:小倉山の峰に茂る紅葉よ、もしお前に心があるならば、もう一度天皇が訪れるまで散らずに待っていてほしいものだ

- 背景:平安時代の貴族・藤原忠平が、宇多上皇の「醍醐天皇にも紅葉を見せたい」という思いを受けて詠んだ歌

- 語句解説①:小倉山‐京都市右京区嵯峨にある紅葉の名所で、小倉百人一首の名称の由来

- 語句解説②:峰‐山の頂上やその周辺を指し、小倉山の高い場所を表す

- 語句解説③:もみぢ葉‐紅葉した木の葉を指し、この歌では小倉山の美しい紅葉を意味する

- 語句解説④:心あらば‐紅葉に心があるかのように語りかけた擬人表現

- 語句解説⑤:いまひとたび‐「もう一度」という意味で、天皇の再訪を願う表現

- 語句解説⑥:みゆき‐天皇が外出することを指し、この歌では小倉山への訪問を意味する

- 語句解説⑦:またなむ‐「待ってほしい」という願望を表す終助詞

- 作者:貞信公(藤原忠平)

- 作者の業績:藤原氏の権力基盤を築き、延喜の治と呼ばれる政治改革を推進

- 出典:拾遺和歌集

- 出典の収録巻:雑集1128番

- 語呂合わせ:おぐら みゆき(人物名に見立てて覚える)

- 豆知識①:「小倉百人一首」と小倉山‐藤原定家が小倉山にちなんで和歌を選んだことが名前の由来

- 豆知識②:紅葉を擬人化‐「心あらば」と語りかけることで、紅葉に感情を持たせる表現を用いた

- 豆知識③:行幸が行われた背景‐この歌の影響で、毎年大堰川への天皇の行幸が行われるようになった