百人一首の第29番は、百人一首の第29番は、作者 凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)が詠んだ、白菊の花と初霜を繊細に描写した歌として有名です。

百人一首『29番』の和歌とは

原文

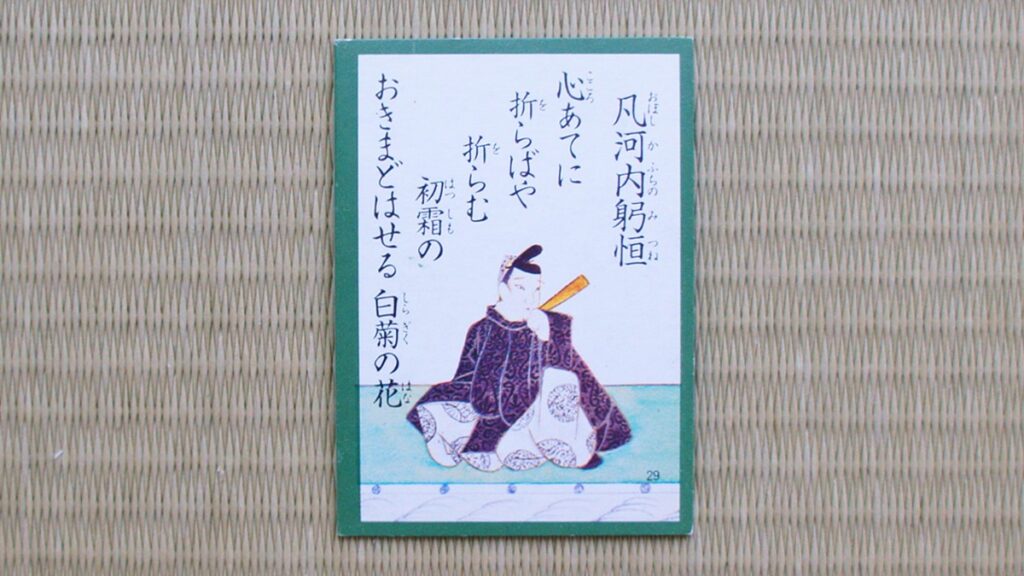

心あてに 折らばや折らむ 初霜の 置きまどはせる 白菊の花

読み方・決まり字

こころあてに おらばやおらむ はつしもの おきまどはせる しらぎくのはな

「こころあ」(四字決まり)

現代語訳・意味

もし手折(たお)るとしたら、当てずっぽうに折ってみようか。真っ白な初霜が降りて、白菊の花と見分けがつかなくなってしまっているから。

背景

百人一首『29番』の和歌は、平安時代の歌人・凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)による和歌です。この歌は、秋から冬へと移り変わる季節の情景を背景に詠まれました。特に、初霜が降りた朝の澄んだ空気と白菊の花が、どちらも純白で見分けがつかないほど美しい様子が描かれています。

当時の貴族たちは自然の変化を敏感に感じ取り、その美しさを和歌に託す文化がありました。この歌も、自然の美しさと人の心の機微が繊細に表現されており、平安時代の美意識や宮廷文化を知る手がかりとなっています。

語句解説

| 心あてに | 「あてずっぽうに」「見当をつけて」という意味です。何かをはっきり見定めるのではなく、感覚的に行動する様子を表しています。 |

|---|---|

| 折らばや折らむ | 「もし手折るならば、手折ってみようか」という意味です。「折る」は、花を摘むという意味で、「ば」は仮定条件、「や」は疑問を表す助詞です。 |

| 初霜(はつしも) | その年の秋から冬にかけて、最初に降りる霜のことです。初霜は季節の移り変わりを感じさせる風物詩として、古くから詩歌に詠まれてきました。 |

| 置きまどはせる | 「置く」は霜が降りるという意味で、「まどはす」は「紛らわしくする」という意味です。霜が降りて白菊と見分けがつかなくなる様子を表現しています。 |

| 白菊の花 | 白色の菊の花です。白菊は純粋さや清らかさの象徴として多くの和歌で詠まれ、秋の代表的な花でもあります。この歌では、初霜との対比が美しく描かれています。 |

作者|凡河内躬恒

| 作者名 | 凡河内躬恒(おおしこうちのみつね) |

|---|---|

| 生没年 | 859年頃 ~ 925年頃(正確な生没年は不詳) |

| 家柄 | 凡河内氏は下級貴族の家柄で、高位に昇ることは少なかったとされています。 |

| 役職 | 甲斐少目(かいしょうさかん)、和泉大掾(いずみのだいじょう)、淡路権掾(あわじごんのじょう)など、地方の下級官職を歴任しました。 |

| 業績 | 三十六歌仙に選ばれた歌人であり、平安時代を代表する優れた和歌詠みとして高く評価されています。 |

| 歌の特徴 | 叙景歌(自然や風景を詠む歌)に優れ、静かな風景や季節の移ろいを繊細に描く力に長けていました。 |

出典|古今和歌集

| 出典 | 古今和歌集(こきんわかしゅう) |

|---|---|

| 成立時期 | 905年頃(平安時代初期) |

| 編纂者 | 紀貫之(きのつらゆき)、紀友則(きのとものり)、凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)、壬生忠岑(みぶのただみね) |

| 位置づけ | 八代集の最初の勅撰和歌集 |

| 収録歌数 | 1,111首 |

| 歌の特徴 | 四季、恋、哀傷など多様なテーマに基づいた和歌が収められています。四季の歌は日本の自然美を表現し、恋の歌は人間の感情を深く掘り下げています。 |

| 収録巻 | 「秋下」277番 |

語呂合わせ

こころあてに おらばやおらむ はつしもの おきまどはせる しらぎくのはな

「こころあおきま(ココア置きます)」

百人一首『29番』の和歌の豆知識

「心あてに」の解釈

一般的に「当てずっぽうに」や「推測しながら」という意味で解釈されます。つまり、白菊の花を折ろうとするとき、初霜が降りて白菊と区別がつかないため、勘に頼るしかないという情景が描かれています。

一方で、「心を込めて」「慎重に」という解釈もあります。この場合、白菊があまりにも美しく、手折るのがためらわれるというニュアンスになります。

どちらの解釈を取るかで歌の印象が変わるため、読む人によってさまざまな感じ方ができる点が魅力です。このように、和歌の言葉は一つの解釈にとどまらず、深みのある表現が多いことが特徴です。

季節感と美しさの対比

初霜は秋から冬への移り変わりを象徴し、その白さは厳しい寒さを感じさせます。一方で、白菊も純白で清楚な印象を持ちますが、霜とは異なり、生命の温かみを含んだ存在です。

このように、自然の要素を並べることで、静寂な朝の情景とともに「冷たさ」と「美しさ」のコントラストが際立っています。白菊と霜が一体化し、見分けがつかないほどの美しさを表現することで、季節の移ろいの儚さや、自然の繊細な美を巧みに表しています。

明治の俳人・正岡子規による批判

彼は「初霜が降りたからといって、白菊と見分けがつかなくなることはない」と指摘し、この表現を「誇張しすぎた嘘の趣向」だと酷評しました。当時、子規は「写生」を重視し、より現実的な表現を求めていたため、このような批判に至ったと考えられます。

しかし、この歌は単なる風景描写ではなく、詠み手の心情や美意識を込めた作品です。平安時代の和歌は、現実をそのまま表現するのではなく、比喩や誇張を用いて美しさを際立たせるものが多くありました。そのため、子規の批判をどう受け取るかは、読む人の価値観による部分も大きいといえます。

まとめ|百人一首『29番』のポイント

- 原文:心あてに 折らばや折らむ 初霜の 置きまどはせる 白菊の花

- 読み方:こころあてに おらばやおらむ はつしもの おきまどはせる しらぎくのはな

- 決まり字:こころあ(四字決まり)

- 現代語訳:もし手折るとしたら、当てずっぽうに折ってみようか。真っ白な初霜が降りて、白菊の花と見分けがつかなくなってしまっているから

- 背景:秋から冬へと移り変わる季節の情景を詠んだ歌。初霜と白菊の純白さが美しく対比されている

- 語句解説①:心あてに‐「あてずっぽうに」「見当をつけて」という意味

- 語句解説②:折らばや折らむ‐「もし手折るならば、手折ってみようか」という意味

- 語句解説③:初霜‐その年の秋から冬にかけて、最初に降りる霜のこと

- 語句解説④:置きまどはせる‐霜が降りて白菊と見分けがつかなくなること

- 語句解説⑤:白菊の花‐純粋さや清らかさを象徴する秋の代表的な花

- 作者:凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)

- 作者の業績:三十六歌仙の一人であり、古今和歌集の撰者としても活躍

- 出典:古今和歌集(こきんわかしゅう)

- 出典の収録巻:秋下 277番

- 語呂合わせ:こころあおきま(ココア置きます)

- 豆知識①:「心あてに」は「当てずっぽうに」だけでなく、「慎重に」という解釈もある

- 豆知識②:初霜が降りた朝の冷たく澄んだ空気と、白菊の可憐な美しさが対比的に描かれている

- 豆知識③:明治の俳人・正岡子規は「白菊と霜が見分けられないのは誇張だ」と批判している