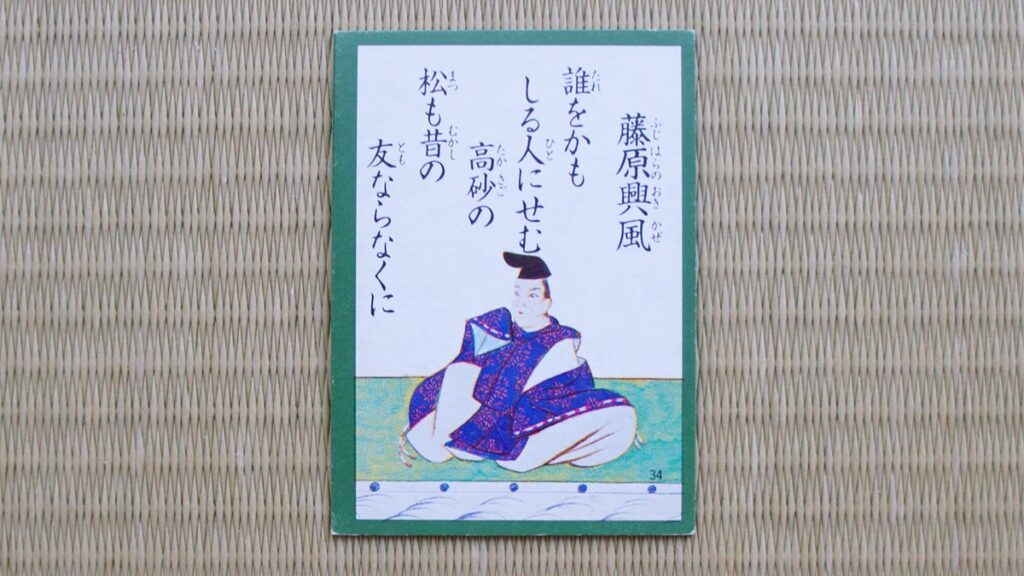

百人一首の第34番は、作者 藤原興風(ふじわらのおきかぜ)が詠んだ、老いによる孤独感を巧みに表現した歌として知られています。

百人一首『34番』の和歌とは

原文

誰をかも 知る人にせむ 高砂の 松も昔の 友ならなくに

読み方・決まり字

たれをかも しるひとにせむ たかさごの まつもむかしの ともならなくに

「たれ」(二字決まり)

現代語訳・意味

これから誰をいったい、親しい友とすればいいのだろうか。長生きしている高砂の松も、昔からの友ではないのに。

背景

百人一首『34番』の和歌は、平安時代の歌人・藤原興風が詠んだ歌です。当時の平均寿命は短く、長寿は珍しいものでした。しかし長生きすればするほど、友人との別れが増え、孤独感が募ります。

この歌は、老いによる孤独や友人を失う寂しさを詠んでいます。歌に登場する「高砂の松」は兵庫県高砂市にある名所で、長寿や変わらぬ存在の象徴とされています。

藤原興風は、変わらない松の姿に友人の面影を重ねながらも、その松でさえ友ではないという虚しさを表現しました。この歌には老境の切なさがにじんでいます。

語句解説

| 誰をかも(たれをかも) | 「誰をいったい」と訳される言葉です。「か」は疑問の係助詞で、強調や感情を込めた表現です。 |

|---|---|

| 知る人にせむ(しるひとにせむ) | 「知る人」とは、親しい友人や理解者のことです。「にせむ」は「~にしよう」という意味で、「知る人にせむ」は「親しい友人にしよう」という意味になります。 |

| 高砂の松(たかさごのまつ) | 兵庫県高砂市の松の名所を指します。松は長寿の象徴で、古くから和歌に詠まれてきました。 |

| 昔の友ならなくに(むかしのともならなくに) | 「昔の友ならず」という意味で、「昔からの友人ではない」ということを表しています。「なくに」の「に」は詠嘆の意味を持ち、「~ないのに」と感嘆を表現します。 |

作者|藤原興風

| 作者名 | 藤原興風(ふじわらのおきかぜ) |

|---|---|

| 生没年 | 不詳 |

| 家柄 | 藤原京家(ふじわらのきょうけ)に属する家系京家は、藤原氏の中でも藤原麻呂を祖とする家系で、政治的にはあまり活躍しませんでした。 |

| 役職 | 下総大掾 ※下総国(現在の千葉県付近)の地方官として従事し、正六位上の位を授けられました。 |

| 業績 | 三十六歌仙の一人として選ばれるほどの歌人。管弦(音楽)にも優れており、琴の名手としても知られています。 |

| 歌の特徴 | 老いの孤独感や人生のはかなさを詠んだ歌が多い。自然や人の心情を通して、深い内面世界を描くことが得意な歌人です。 |

出典|古今和歌集

| 出典 | 古今和歌集(こきんわかしゅう) |

|---|---|

| 成立時期 | 905年(延喜5年) |

| 編纂者 | 紀貫之(きのつらゆき)、紀友則(きのとものり)、凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)、壬生忠岑(みぶのただみね) |

| 位置づけ | 八代集の最初の勅撰和歌集 |

| 収録歌数 | 1,111首 |

| 歌の特徴 | 四季、恋、哀傷など多様なテーマに基づいた和歌が収められています。四季の歌は日本の自然美を表現し、恋の歌は人間の感情を深く掘り下げています。 |

| 収録巻 | 「雑上」909番 |

語呂合わせ

たれをかも しるひとにせむ たかさごの まつもむかしの ともならなくに

「たれ まつも(たれ待つも)」

百人一首『34番』の和歌の豆知識

友を失う孤独感

藤原興風は高齢になり、親しい友人を次々と失いました。長寿の象徴である高砂の松でさえ、昔からの友ではないと歌うことで、自分を理解してくれる人がいなくなる寂しさを強調しています。

現代でも高齢化が進み、孤独を感じる人が増えています。この歌は、時代を超えて共感を呼ぶ「友を失う悲しみ」を詠んでおり、今でも多くの人の心に響くのです。

藤原興風の隠れた才能

彼は管弦の名手としても評価され、宮廷での音楽演奏に関わることもありました。平安時代の貴族にとって、音楽の技量は教養の一つとされており、興風のように歌と音楽の両方に秀でた人物は珍しかったといえます。

また、彼の歌は、技巧的でありながらも感情がこもっているのが特徴です。今回の歌でも、シンプルな言葉で深い孤独感を表現しており、彼の詩的な才能がうかがえます。こうした多才さが、彼を三十六歌仙の一人として後世に名を残す理由となったのでしょう。

二句切れが生む感情の高まり

これにより、冒頭の問いかけが強調され、作者の感情が際立つ効果を生んでいます。「誰を親しい友とすればいいのか」と自問し、すぐに答えが見つからない苦悩を感じさせる構成です。その後、高砂の松に触れることで、時間の流れや変わらぬ自然との対比が生まれ、より孤独感が強調されています。

また、二句切れによる区切りがあることで、読み手も自然と立ち止まり、詠み手の思いを噛みしめるようになります。この技巧的な表現が、歌に深みを加えているのです。

まとめ|百人一首『34番』のポイント

- 原文:誰をかも 知る人にせむ 高砂の 松も昔の 友ならなくに

- 読み方:たれをかも しるひとにせむ たかさごの まつもむかしの ともならなくに

- 決まり字:たれ(二字決まり)

- 現代語訳:これから誰をいったい、親しい友とすればいいのだろうか。長生きしている高砂の松も、昔からの友ではないのに

- 背景:藤原興風が長寿による孤独や友人を失う寂しさを詠んだ歌。当時は平均寿命が短く、長生きすることは珍しかった

- 語句解説①:誰をかも‐「誰をいったい」という意味で、疑問の係助詞「か」と強調の「も」を含む表現

- 語句解説②:知る人にせむ‐「親しい友人にしよう」という意味。「知る人」は理解者を指し、「にせむ」は「~にしよう」という表現

- 語句解説③:高砂の松‐兵庫県高砂市にある松の名所。長寿の象徴とされ、多くの和歌に詠まれる

- 語句解説④:昔の友ならなくに‐「昔の友ではない」という意味。「なくに」の「に」は詠嘆を表し、寂しさを強調

- 作者:藤原興風

- 作者の業績:三十六歌仙の一人。和歌だけでなく、管弦(音楽)にも秀でた才能を持ち、琴の名手としても知られる

- 出典:古今和歌集

- 出典の収録巻:雑上(909番)

- 語呂合わせ:たれ まつも(たれ待つも)

- 豆知識①:友を失う孤独感‐長寿の象徴である松でさえ友ではないと詠むことで、失った友人の寂しさを強調

- 豆知識②:藤原興風の隠れた才能‐音楽にも優れ、宮廷での演奏に関わった。歌と音楽の両方に秀でた珍しい人物

- 豆知識③:二句切れが生む感情の高まり‐「誰をかもしる人にせむ」で切れることで、作者の強い孤独感がより伝わる構成となっている