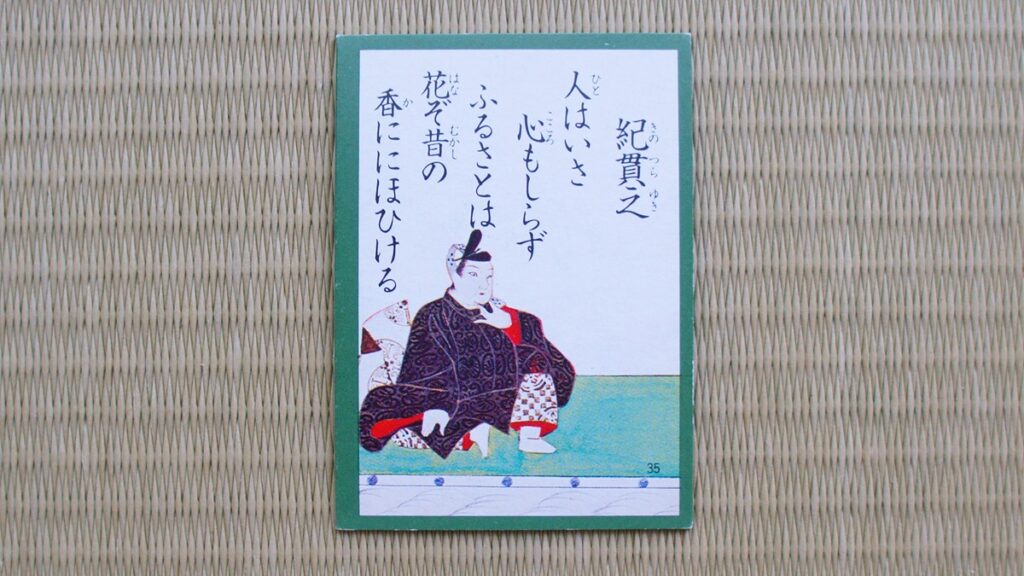

百人一首の第35番は、作者 紀貫之(きのつらゆき)が詠んだ、変わりやすい人の心と変わらない自然を対比した歌として知られています。

百人一首『35番』の和歌とは

原文

人はいさ 心も知らず ふるさとは 花ぞ昔の 香に匂ひける

読み方・決まり字

ひとはいさ こころもしらず ふるさとは はなぞむかしの かににほひける

「ひとは」(三字決まり)

現代語訳・意味

あなたの本当の気持ちは、どうかわかりません。しかし、昔なじみのこの場所では、梅の花が昔と変わらず、よい香りを漂わせています。

背景

百人一首35番の和歌は、平安時代の歌人・紀貫之によって詠まれました。この歌は、奈良県の長谷寺を参詣した際、馴染みの宿に久しぶりに立ち寄った時のエピソードが背景にあります。

宿の主人が「宿は変わらずここにありますのに、あなたは随分おいでにならなかったですね」と皮肉を込めて言ったことに対し、紀貫之がその場に咲いていた梅の花を手折り、返歌として詠んだものです。

このやり取りには、紀貫之の機転と風流な人柄が表れています。また、歌の背景には、人の心の移ろいや自然の変わらぬ美しさへの対比が込められており、平安時代の人々の感性や文化が垣間見える一首となっています。

語句解説

| 人(ひと) | ここでは「宿の主人」を指しますが、一般的に「人間」という意味も含んでいます。歌の中では、相手の気持ちや心情に対して言及しています。 |

|---|---|

| いさ | 「さあ、どうだろうか」という意味を持つ副詞で、下に否定的な表現が続きます。この場合、相手の本心がわからないことを示しています。 |

| 心も知らず(こころもしらず) | 「本心がわからない」という意味です。「も」は強調の意味を持つ助詞で、「知らず」は「知らない」を表します。 |

| ふるさと | ここでは「昔なじみの場所」や「古くから慣れ親しんだ土地」を指します。現代で使われる「生まれ故郷」とは若干意味が異なります。 |

| 花(はな) | 平安時代の歌では、梅の花を指すことが多いです。この歌でも、花は梅を意味しています。 |

| にほひける(におひける) | 動詞「にほふ」の連用形で、ここでは「良い香りが漂う」という意味です。平安時代には視覚的な美しさだけでなく、嗅覚的な香りも表現する言葉として使われました。 |

作者|紀貫之

| 作者名 | 紀貫之(きのつらゆき) |

|---|---|

| 本名 | 同上 |

| 生没年 | 生年不詳~945年(天慶8年) |

| 家柄 | 紀氏(きし)という学者や文筆に優れた家系に属し、平安時代中期の貴族階級 |

| 役職 | 土佐守(とさのかみ)、大内記(だいないき)などの官職に就き、国司として土佐国に赴任 |

| 業績 | 『古今和歌集』の撰者の一人として、和歌の編集に関わる。日本初の日記文学『土佐日記』を仮名で著し、日記文学の先駆けとなる。 |

| 歌の特徴 | 理知的で技巧に富み、心情を繊細に表現する。また、時に皮肉やユーモアを交え、自然や人間関係を描写するのが特徴。 |

出典|古今和歌集

| 出典 | 古今和歌集(こきんわかしゅう) |

|---|---|

| 成立時期 | 905年(延喜5年) |

| 編纂者 | 紀貫之(きのつらゆき)、紀友則(きのとものり)、凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)、壬生忠岑(みぶのただみね) |

| 位置づけ | 八代集の最初の勅撰和歌集 |

| 収録歌数 | 1,111首 |

| 歌の特徴 | 四季、恋、哀傷など多様なテーマに基づいた和歌が収められています。四季の歌は日本の自然美を表現し、恋の歌は人間の感情を深く掘り下げています。 |

| 収録巻 | 「春上」42番 |

語呂合わせ

ひとはいさ こころもしらず ふるさとは はなぞむかしの かににほひける

「ひとは かにに(人はカニに挟まれる)」

百人一首『35番』の和歌の豆知識

梅の花と桜の違い

しかし、現代では「花」と言えば桜を思い浮かべる人が多いかもしれません。梅は冬から春にかけて咲き、桜よりも少し早く開花します。紀貫之の和歌では、梅の香りが「昔と変わらないもの」として描かれ、変わらない自然の美しさを象徴しています。

一方で、桜は短命で儚い美しさが特徴です。この違いを知ることで、和歌の背景にある時代の風習や感覚を理解する助けになります。

紀貫之と『土佐日記』

この日記は、彼が土佐から京都へ帰る際の旅を描いたもので、特に女性の視点から書かれていることがユニークです。実際、紀貫之は男性でしたが、日記を女性に仮託して書くという斬新な手法を取りました。この独特なスタイルにより、日記文学の発展に大きな影響を与えました。

百人一首『35番』の和歌からも、彼の巧みな言葉遣いや人間関係への洞察力が感じられます。

贈答歌の意味

主人は「宿は変わらずありますのに、あなたはおいでにならなかったですね」と少し皮肉を言いますが、それに対して紀貫之が「梅の花は昔のままに香っているけど、あなたの気持ちはどうなんでしょうかね」と返しています。

このように、和歌は単なる詩ではなく、当時の人々がコミュニケーションを取る重要な手段でもありました。

まとめ|百人一首『35番』のポイント

- 原文:人はいさ 心も知らず ふるさとは 花ぞ昔の 香に匂ひける

- 読み方:ひとはいさ こころもしらず ふるさとは はなぞむかしの かににほひける

- 決まり字:ひとは(三字決まり)

- 現代語訳:あなたの本当の気持ちはどうかわからないが、昔なじみのこの場所では梅の花が昔と変わらず良い香りを漂わせている

- 背景:紀貫之が長谷寺参詣の際、馴染みの宿に久しぶりに訪れた際のやりとりが元になった歌

- 語句解説①:人‐宿の主人を指すが、一般的に「人間」という意味も含む

- 語句解説②:いさ‐「さあ、どうだろうか」という意味を持つ副詞で、下に否定表現が続く

- 語句解説③:心も知らず‐「本心がわからない」という意味で、「も」は強調の助詞

- 語句解説④:ふるさと‐「昔なじみの場所」や「古くから慣れ親しんだ土地」を指す

- 語句解説⑤:花‐平安時代の和歌では梅の花を指すことが多い

- 語句解説⑥:にほひける‐動詞「にほふ」の連用形で「良い香りが漂う」という意味

- 作者:紀貫之(きのつらゆき)

- 作者の業績:『古今和歌集』の撰者の一人であり、日本初の日記文学『土佐日記』を仮名で著した

- 出典:古今和歌集(こきんわかしゅう)

- 出典の収録巻:春上・42番

- 語呂合わせ:ひとは かにに(人はカニに挟まれる)

- 豆知識①:梅の花‐平安時代の和歌では「花」といえば桜よりも梅を指すことが多かった

- 豆知識②:紀貫之と『土佐日記』‐日記を女性に仮託して書くことで、仮名文学の発展に影響を与えた

- 豆知識③:贈答歌の意味‐宿の主人の皮肉に対し、梅の香りを例に返歌として詠んだ和歌