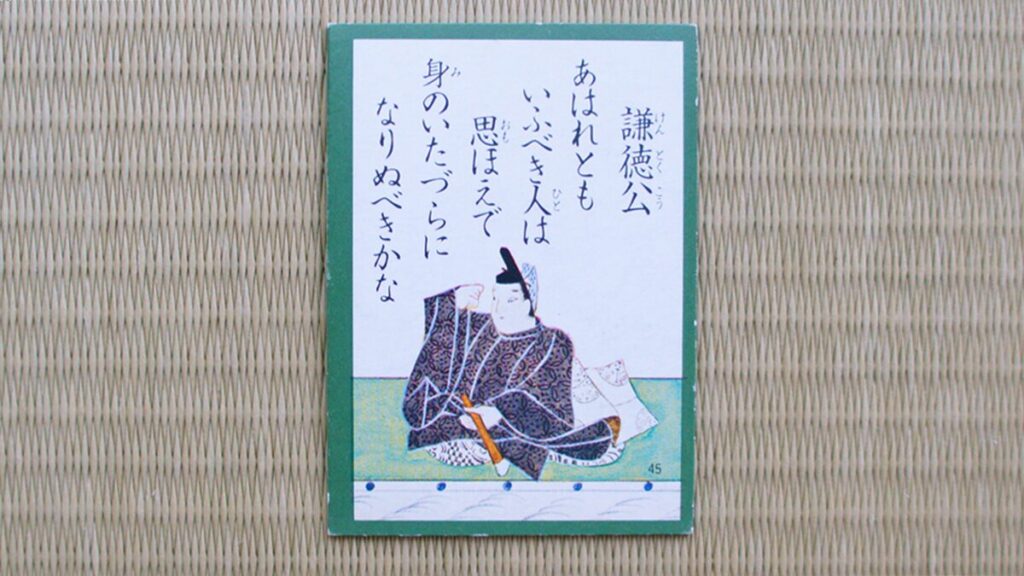

百人一首の第45番は、謙徳公(けんとくこう)こと藤原伊尹(ふじわらのこれただ)が詠んだ、失恋の悲しみを切実に表現した歌として知られています。

百人一首『45番』の和歌とは

原文

あはれとも いふべき人は 思ほえで 身のいたづらに なりぬべきかな

読み方・決まり字

あはれとも いふべきひとは おもほえで みのいたづらに なりぬべきかな

「あはれ」(三字決まり)

現代語訳・意味

ああ、私のことを哀れだと言ってくれる人は思い浮かばず、このまま虚しく死んでしまうのだろうか

背景

百人一首『45番』の和歌は、平安時代の貴族・謙徳公(藤原伊尹)が失恋の切なさを詠んだ歌です。当時の貴族社会では恋愛が和歌を通じて表現されることが一般的で、謙徳公も愛する女性から冷たくされ、ついには逢えなくなった悲しみをこの歌に込めました。

彼は和歌所の責任者としても活躍し、才能ある歌人として知られていましたが、この歌からは恋の痛手に苦しむ繊細な心情が伝わります。平安時代の貴族男性たちの恋愛事情や、和歌を通じて感情を表現する文化的背景がよく表れています。

語句解説

| あはれとも | 「あはれ」は「かわいそう」「気の毒に」といった意味を持つ感動詞です。「とも」は強調の係助詞で、「ああ、かわいそうに」と相手が感じるだろうというニュアンスを表しています。 |

|---|---|

| いふべき人は | 「いふべき」は「言ってくれるはずの」という意味で、助動詞「べし」の連体形です。「人」は「最愛の人」を指しています。全体で「哀れだと言ってくれる最愛の人は」という意味になります。 |

| 思ほえで | 「思ほえ」はヤ行下二段活用動詞「思ほゆ」の未然形で、「思い浮かぶ」という意味です。「で」は打消の接続助詞で、「思い浮かばず」という否定の意味を加えています。 |

| 身のいたづらに | 「いたづら」は「はかない」「無駄だ」という意味のナリ活用の形容動詞です。「身のいたづらに」は「自分の体を無駄にする」、すなわち「死ぬ」という意味を表します。 |

| なりぬべきかな | 「なりぬ」は「なってしまう」という意味の完了の助動詞「ぬ」と、「べき(べし)」は推量を表す助動詞です。「かな」は詠嘆の終助詞で、「きっとそうなってしまうのだろうなあ」という嘆きの気持ちを表現しています。 |

作者|謙徳公

| 作者名 | 謙徳公(けんとくこう) |

|---|---|

| 本名 | 藤原伊尹(ふじわらのこれただ) |

| 生没年 | 924年 ~ 972年 |

| 家柄 | 藤原北家(ふじわらきたけ)の出身。右大臣藤原師輔(ふじわらのもろすけ)の長男で、摂関家に生まれた高貴な家柄。 |

| 役職 | 摂政・太政大臣を歴任。藤原北家の有力な貴族として、政治の要職に就いていました。 |

| 業績 | 『後撰和歌集』の選者として、和歌の世界に大きく貢献しました。 |

| 歌の特徴 | 繊細で感情豊かな歌が多く、特に失恋や孤独をテーマにした歌が有名です。優美で哀感のある表現を用い、当時の貴族社会の感情や美意識を反映した作品が多いです。 |

出典|拾遺和歌集

| 出典 | 拾遺和歌集(しゅういわかしゅう) |

|---|---|

| 成立時期 | 1005年頃(平安時代中期) |

| 編纂者 | 花山院(かざんいん) |

| 位置づけ | 八代集の3番目の勅撰和歌集 |

| 収録歌数 | 1,351首 |

| 歌の特徴 | 優雅でしめやかな歌風が特徴で、贈答歌が減少し、旋頭歌や長歌が採用されています。古今集の伝統を重んじつつも、伝統の枠を超えた表現が多く見られます。 |

| 収録巻 | 「恋五」950番 |

語呂合わせ

あはれとも いふべきひとは おもほえで みのいたづらに なりぬべきかな

「あはれ みの(哀れなミノムシ)」

百人一首『45番』の和歌の豆知識

百人一首『45番』は失恋歌

歌の背景には、作者が付き合っていた女性に冷たくされ、最終的には会うこともできなくなったという状況があったと言われています。この状況から、作者は自分を哀れんでくれる人はもういないと感じ、むなしく死んでしまうのではないかと嘆いています。

失恋の苦しみがそのまま表現されているため、当時の人々にも深い共感を呼んだ歌だと考えられます。

「みのいたづら」とはどういう意味ですか?

この場合、「身(み)」は自分自身を指し、「いたづら」は「無駄」「はかない」という意味の言葉です。

百人一首『45番』では、作者が失恋の悲しみから、自分が誰にも慰められることなく、むなしく死んでしまうのではないかと嘆いていることを表現しています。このフレーズにより、絶望感と孤独が強く伝わります。

謙徳公はどんな人?

彼の本名は藤原伊尹で、右大臣の藤原師輔の長男として生まれました。彼の娘が天皇に嫁ぎ、孫が天皇になるなど、政治的にも非常に強い影響力を持つ家系です。

このように家柄も素晴らしく、さらに和歌の才能も持ち合わせていた謙徳公ですが、私生活では失恋の苦しみも経験していたことがわかります。

謙徳公は美男子として有名?!

彼の優雅で美しい外見は、多くの女性の注目を集めていたことでしょう。しかし、このような彼が失恋に嘆いている姿は、かえって女性たちの心を揺さぶる魅力的なものであったかもしれません。

美貌と哀愁が合わさった彼の姿は、当時の人々に強い印象を与えたでしょう。

まとめ|百人一首『45番』のポイント

- 原文:あはれとも いふべき人は 思ほえで 身のいたづらに なりぬべきかな

- 読み方:あはれとも いふべきひとは おもほえで みのいたづらに なりぬべきかな

- 決まり字:あはれ(三字決まり)

- 現代語訳:ああ、私のことを哀れだと言ってくれる人は思い浮かばず、このまま虚しく死んでしまうのだろうか

- 背景:平安時代の貴族・謙徳公(藤原伊尹)が失恋の悲しみを詠んだ歌

- 語句解説①:あはれとも‐「あはれ」は「かわいそう」「気の毒に」の意味、「とも」は強調の助詞

- 語句解説②:いふべき人は‐「いふべき」は「言ってくれるはずの」の意味、「人」は最愛の人を指す

- 語句解説③:思ほえで‐「思ほえ」は「思い浮かぶ」の意味、「で」は打消の接続助詞で「思い浮かばず」となる

- 語句解説④:身のいたづらに‐「いたづら」は「無駄」「はかない」の意味、「身のいたづらに」は「死ぬ」ことを指す

- 語句解説⑤:なりぬべきかな‐「なりぬ」は完了の助動詞、「べき」は推量、「かな」は詠嘆の助詞で「きっとそうなるのだろうなあ」の意味

- 作者:謙徳公(藤原伊尹)

- 作者の業績:『後撰和歌集』の選者として和歌の世界に貢献

- 出典:拾遺和歌集(八代集の3番目の勅撰和歌集)

- 出典の収録巻:恋五(950番)

- 語呂合わせ:あはれ みの(哀れなミノムシ)

- 豆知識①:百人一首45番は失恋歌‐愛する女性に冷たくされ、最後は逢えなくなった悲しみを詠んだ

- 豆知識②:「みのいたづら」の意味‐「自分の体が無駄になる」という意味で「むなしく死ぬ」を表現

- 豆知識③:謙徳公はどんな人‐藤原北家の名門出身で、摂政・太政大臣を歴任した貴族

- 豆知識④:謙徳公は美男子‐貴族社会で美男子としても有名で、女性に人気があった