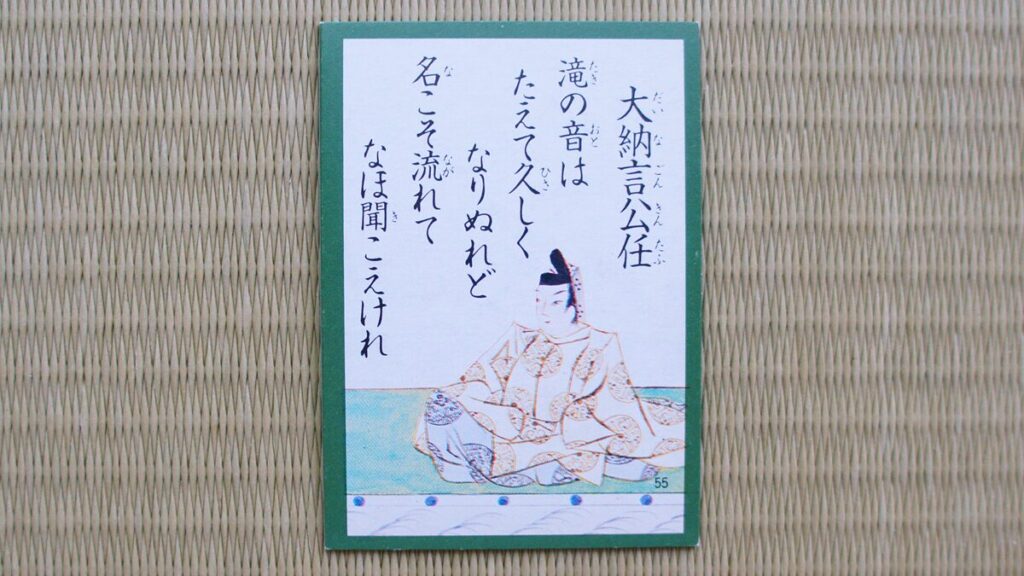

百人一首の第55番は、作者 大納言公任(だいなごん きんとう)が、かつて名高かった滝の音が消えてもその評判だけは今も伝わる様子を詠んだ歌です。

百人一首『55番』の和歌とは

原文

滝の音は 絶えて久しく なりぬれど 名こそ流れて なほ聞こえけれ

読み方・決まり字

たきのおとは たえてひさしく なりぬれど なこそながれて なおきこえけれ

「たき」(二字決まり)

現代語訳・意味

滝の音は聞こえなくなってから、かなり長い時間が経つ。しかし、その評判は今もなお伝わって、耳に届いてくる。

背景

百人一首『55番』の和歌は、平安時代中期の貴族・藤原公任(ふじわらのきんとう)によって詠まれました。この歌の舞台は京都・嵯峨野にある「大覚寺」の庭園にかつて存在した「名古曽(なこそ)の滝」です。

当時、この滝はすでに枯れて水音が聞こえなくなっていましたが、その名声だけは人々に語り継がれていました。公任は枯れた滝を前に、物事の儚さや名声が時を超えて残ることを感じ取り、この歌を詠みました。

この背景には、公任自身の芸術や和歌に対する深い思いが込められています。

語句解説

| 滝の音は | 滝の流れる音を指します。この歌では、かつては滝の水が流れていたものの、今は枯れてしまった滝の音のことです。 |

|---|---|

| 絶えて久しくなりぬれど | 「絶えて」は「途絶えて」という意味です。「久しくなりぬれど」は「途絶えてから長い時間が経ったけれども」という意味で、滝の音が聞こえなくなってから、かなり時間が経過していることを表現しています。 |

| 名こそ流れて | 「名」は「評判」を意味します。「流れて」は「広く知れ渡っている」という意味です。滝の音は途絶えたものの、その評判は今もなお広く人々に伝わっているということを示しています。 |

| なほ聞こえけれ | 「なほ」は「なお」、つまり「今も」という意味です。「聞こえけれ」は「聞こえてくる」という意味で、滝の音自体は消えたものの、その評判が今も耳に届いてくることを表現しています。 |

作者|大納言公任

| 作者名 | 大納言公任(だいなごん きんとう) |

|---|---|

| 本名 | 藤原公任(ふじわらのきんとう) |

| 生没年 | 966年(康保3年)~ 1041年(長久2年) |

| 家柄 | 藤原北家の一族で、父は関白太政大臣の藤原頼忠。貴族の名門で、学問や芸術に秀でた家系でした。 |

| 役職 | 大納言の官職に就き、「四条大納言」とも呼ばれていました。 |

| 業績 | 『和漢朗詠集』の編集者として知られ、漢詩と和歌を集めて整理し、日本の詩歌文化の発展に寄与しました。中古三十六歌仙の一人。 |

| 歌の特徴 | 優雅で品位のある詠みぶりが特徴で、自然の風景や人の心情を洗練された表現で表すことが多く、物事の本質を深く見つめる繊細な感覚が歌に表れています。 |

出典|千載和歌集

| 出典 | 千載和歌集(せんざいわかしゅう) |

|---|---|

| 成立時期 | 1188年(文治4年) |

| 編纂者 | 藤原俊成(ふじわらのとしなり) |

| 位置づけ | 八代集の7番目の勅撰和歌集 |

| 収録歌数 | 1288首 |

| 歌の特徴 | 「幽玄」の趣が特徴で、平安末期の繊細で深みのある歌風をよく表しています。内容は四季や恋など9つの部門に分類されています。 |

| 収録巻「 | 「雑上」1035番 |

語呂合わせ

たきのおとは たえてひさしく なりぬれど なこそながれて なおきこえけれ

「たき ななな(滝ななな)」

百人一首『55番』の和歌の豆知識

百人一首『55番』の魅力とは?

滝の音が途絶えたという事実は無常さを感じさせますが、それでも「名声」は流れ続け、人々の間で語り継がれていくという対比が美しく描かれています。また、「音」と「聞こえる」、「滝」と「流れる」といった言葉遊び(縁語)が用いられており、言葉の響きが歌の美しさを一層引き立てています。

藤原公任の芸術的才能が見事に表れた一首であり、読む者に深い感動を与えるのがこの歌の魅力です。

名古曽滝(なこそたき)はどんな滝?

しかし、公任が訪れた際にはすでに滝は枯れて音を失っていたと言われています。この滝の遺跡は今も大覚寺の大沢池に復元されており、当時の滝の美しさを思い起こさせます。

枯れてしまった滝に対してもその評判が残り続けるという点が、この歌の「幽玄」の趣にも繋がっています。

大納言公任の「三舟の才」

「三舟」とは「和歌」「管弦(楽器演奏)」「漢詩」の三つの才能を指し、公任はこれらすべてに卓越していました。このような多才さが、滝の音や評判の美しさを歌に詠み込むことで、洗練された表現へと繋がっています。

文化の幅広い分野に通じていたからこそ、この歌のように感性豊かな作品が生まれたと考えられます。

まとめ|百人一首『55番』のポイント

- 原文:滝の音は 絶えて久しく なりぬれど 名こそ流れて なほ聞こえけれ

- 読み方:たきのおとは たえてひさしく なりぬれど なこそながれて なおきこえけれ

- 決まり字:たき(二字決まり)

- 現代語訳:滝の音は聞こえなくなってから長い時間が経つが、その評判は今もなお伝わっている

- 背景:平安時代中期の貴族・藤原公任が、京都・大覚寺の枯れた滝「名古曽の滝」を見て詠んだ歌

- 語句解説①:滝の音は‐かつて流れていた滝の水音を指す

- 語句解説②:絶えて久しくなりぬれど‐滝の音が消えて長い時間が経ったという意味

- 語句解説③:名こそ流れて‐「名」は評判を指し、広く知れ渡っていることを表す

- 語句解説④:なほ聞こえけれ‐「なほ」は「今も」、聞こえてくるという意味

- 作者:大納言公任(藤原公任)

- 作者の業績:『和漢朗詠集』の編集者であり、優雅で洗練された和歌を多く残した

- 出典:千載和歌集

- 出典の収録巻:雑上 1035番

- 語呂合わせ:たき ななな(滝ななな)

- 豆知識①:この歌は「時間の流れ」と「名声の永続性」の対比が美しく表現されている

- 豆知識②:「名古曽の滝」は現在も京都・大覚寺の大沢池に復元されている

- 豆知識③:公任は和歌・漢詩・楽器演奏に優れ、「三舟の才」と称えられた