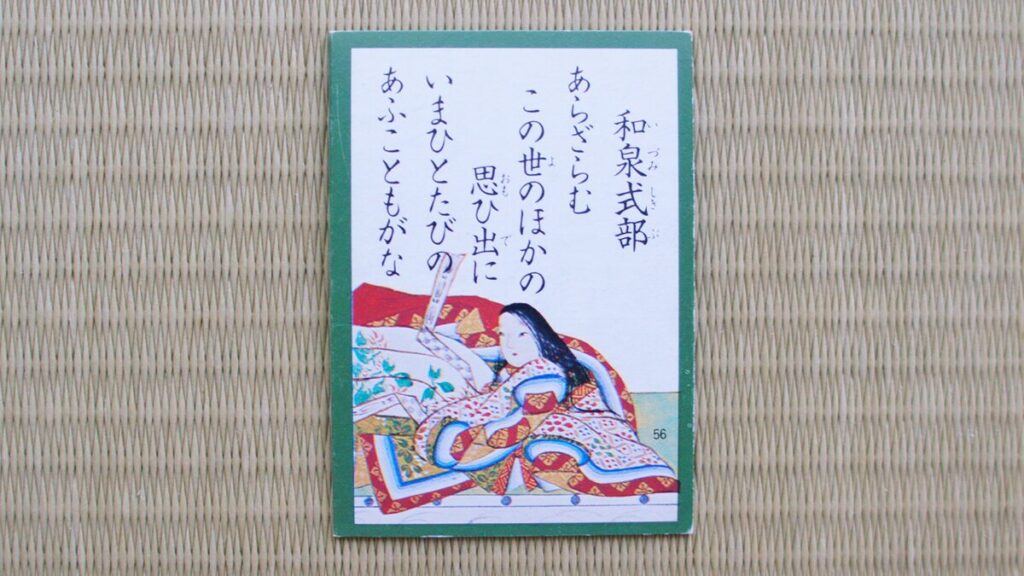

百人一首の第56番は、平安時代の女流歌人・和泉式部(いずみしきぶ)が詠んだ、死を目前にした切なる恋心が表現された歌として知られています。

百人一首『56番』の和歌とは

原文

あらざらむ この世のほかの 思ひ出に いまひとたびの 逢ふこともがな

読み方・決まり字

あらざらむ このよのそとの おもひでに いまひとたびの おうこともがな

「あらざ」(三字決まり)

現代語訳・意味

私はもうすぐ死んでしまうでしょう。せめて、あの世への思い出にしたいので、もう一度だけあなたにお会いしたいものです。

背景

百人一首『56番』の和歌は、平安時代の歌人・和泉式部が詠んだ歌です。この歌は『後拾遺和歌集』に収録されており、作者が病床に伏している時に、愛する人への強い想いを綴ったものです。

当時の平安貴族社会では、恋愛や感情を和歌に込めて表現する文化がありました。和泉式部はその中でも特に情熱的で率直な恋の歌を多く残した歌人として知られています。

この歌は、死期を悟った女性が「もう一度愛する人に会いたい」という切実な願いを詠んだものであり、その純粋な心情が現代の私たちにも強く響く一首です。

語句解説

| あらざらむ | 「あら」はラ変の動詞「あり」の未然形で「生きている」の意味。「ざらむ」は否定の助動詞「ず」に推量の助動詞「む」が付いた形で、「生きていないだろう」や「死んでしまうだろう」という意味。 |

|---|---|

| この世のほかの | 「この世」は現世、今の世界を指します。「ほかの」は現世の外、すなわち死後の世界やあの世を指します。全体で「あの世での」という意味になります。 |

| 思ひ出に | 「思ひ出」は「思い出」と同義で、ここでは「あの世に持っていく思い出として」という意味。 |

| いまひとたびの | 「いま」は「もう」の意味で、「もう一度」を表しています。「ひとたび」は「一度」という意味で、合わせて「もう一度だけ」という意味になります。 |

| 逢ふこともがな | 「逢ふ」は「逢う(会う)」ことで、ここでは恋人と会うことを指しています。「もがな」は願望を表す終助詞で、「〜であってほしい」「〜したいものだ」という願いの意味。全体で「もう一度会いたいものだ」という切実な願望を表しています。 |

作者|和泉式部

| 作者名 | 和泉式部(いずみしきぶ) |

|---|---|

| 本名 | 不詳 |

| 生没年 | 976年頃~没年不詳 |

| 家柄 | 父は学者・歌人の大江雅致で、学問の家柄として知られる大江家の出身。 |

| 役職 | 一条天皇の中宮彰子(しょうし)に女房として仕えました。 |

| 業績 | 恋愛にまつわる歌集「和泉式部日記」の作者として有名。平安時代の勅撰和歌集に多くの歌が採られ、代表的な女流歌人の一人。 |

| 歌の特徴 | 恋愛をテーマにした情熱的で力強い歌が多い。自らの恋愛遍歴を詠んだ歌が多く、恋愛への激しい感情を素直に表現。 |

出典|後拾遺和歌集

| 出典 | 後拾遺和歌集(ごしゅういわかしゅう) |

|---|---|

| 成立時期 | 1086年(応徳3年) |

| 編纂者 | 藤原通俊(ふじわらのみちとし)が中心 |

| 位置づけ | 八代集の4番目の勅撰和歌集 |

| 収録歌数 | 1,218首 |

| 歌の特徴 | 伝統的な和歌を受け継ぎつつ新風を示し、女性歌人の作品が多く、宮廷生活を具体的に反映した詞書が特徴です。 |

| 収録巻 | 「恋」763番 |

語呂合わせ

あらざらむ このよのそとの おもひでに いまひとたびの おうこともがな

「あらざ たこ(あら、THE たこ)」

百人一首『56番』の和歌の豆知識

「この世のほか」とはどういう意味ですか?

平安時代においては、現世を「今生(こんじょう)」、死後の世界を「あの世」や「来世」と表現することが一般的でした。和泉式部はこの言葉を使うことで、「死後の世界」を指し示しています。

この歌では「あの世への思い出に」という意味合いで使われており、死後も心に残るような大切な思い出を願っていることが伝わります。「この世のほか」は単なる死後の世界だけでなく、彼女の心の中にある永遠の愛情や想いを象徴しているとも言えるでしょう。

なぜ「和泉式部」なのか?

最初の夫である橘道貞(たちばなのみちさだ)が和泉守(いずみのかみ)という役職に就いていたため、結婚後に彼女も「和泉式部」と呼ばれるようになりました。また、父親が「式部丞(しきぶのじょう)」という官職に就いていたため、これも名前に影響しています。

平安時代には、このように男性の地位や役職から名前が付けられることが多く、和泉式部の名前もその習慣に従ったものでした。名前の由来にも時代背景が色濃く表れており、平安貴族の名づけの一端がうかがえます。

和泉式部は恋多き女流歌人

彼女は最初の夫と破局した後も、皇族や貴族と恋愛関係を持ちました。最も有名なのが、冷泉天皇の第三皇子・為尊親王や、その弟・敦道親王との関係です。

和泉式部の恋愛は情熱的で、彼女は自分の感情を包み隠さず歌に詠むことが多く、こうした奔放な恋愛が当時の人々にも印象深く映ったとされています。恋愛に対する彼女の大胆で率直な表現は、平安時代の恋愛観や女性の生き方を知る上でも興味深い点です。

まとめ|百人一首『56番』のポイント

- 原文:あらざらむ この世のほかの 思ひ出に いまひとたびの 逢ふこともがな

- 読み方:あらざらむ このよのそとの おもひでに いまひとたびの おうこともがな

- 決まり字:あらざ(三字決まり)

- 現代語訳:私はもうすぐ死んでしまうでしょう。せめて、あの世への思い出にしたいので、もう一度だけあなたにお会いしたいものです

- 背景:平安時代の歌人・和泉式部が病床で愛する人への想いを詠んだ歌

- 語句解説①:あらざらむ‐「生きていないだろう」「死んでしまうだろう」という意味

- 語句解説②:この世のほかの‐「この世」は現世、「ほかの」は死後の世界を指す

- 語句解説③:思ひ出に‐「あの世に持っていく思い出として」という意味

- 語句解説④:いまひとたびの‐「もう一度だけ」という意味

- 語句解説⑤:逢ふこともがな‐「もう一度会いたいものだ」という切実な願い

- 作者:和泉式部(いずみしきぶ)

- 作者の業績:「和泉式部日記」の作者で、恋愛をテーマにした情熱的な歌を多く詠んだ

- 出典:後拾遺和歌集(ごしゅういわかしゅう)

- 出典の収録巻:「恋」763番

- 語呂合わせ:「あらざ たこ(あら、THE たこ)」

- 豆知識①:「この世のほか」とは‐現世の外、つまり死後の世界を指し、あの世への思い出を願う意味がある

- 豆知識②:なぜ「和泉式部」なのか‐夫・橘道貞が「和泉守」の役職に就いていたため、その名がついた

- 豆知識③:和泉式部は恋多き女流歌人‐為尊親王や敦道親王と恋愛関係を持ち、恋愛を率直に詠んだ歌が多い