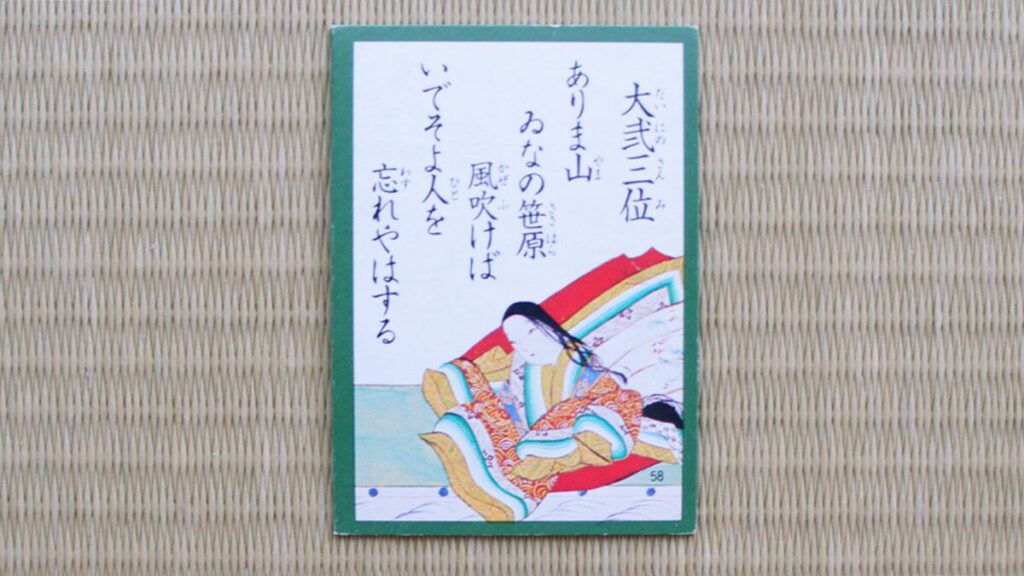

百人一首の第58番は、作者 大弐三位(だいにのさんみ)が詠んだ、自然描写を通じて恋心を優雅に表現した歌として知られています。

百人一首『58番』の和歌とは

原文

ありま山 ゐなの笹原 風吹けば いでそよ人を 忘れやはする

読み方・決まり字

ありまやま いなのささはら かぜふけば いでそよひとを わすれやはする

「ありま」(三字決まり)

現代語訳・意味

有馬山の近くにある猪名(いな)の笹原に風が吹くと、笹の葉がそよそよと音をたてます。さあ、そうですよ。どうしてあなたのことを忘れたりするでしょうか。いいえ、忘れられません。

背景

百人一首『58番』は、大弐三位(だいにのさんみ)が詠んだ恋の歌で、平安時代の貴族文化や恋愛観が背景にあります。当時、貴族の恋愛は直接会うことが難しく、多くは手紙や和歌で気持ちを伝えていました。

この歌は、しばらく連絡のなかった男性から「心変わりしていないか不安だ」と手紙が届き、その返事として詠まれたものです。歌の舞台である「有馬山」と「猪名の笹原」は古くから歌に詠まれる名所であり、自然の風景と恋心が巧みに重ねられています。また、大弐三位は紫式部の娘であり、その才能と教養がこの歌にも表れています。

語句解説

| 有馬山(ありまやま) | 摂津の国にある山(現在の兵庫県神戸市北区有馬町)。歌枕としてよく詠まれる景勝地で、特に「猪名(いな)」とセットで使われることが多い。 |

|---|---|

| 猪名の笹原(いなのささはら) | 有馬山の南東に位置する摂津の国猪名川沿いの平地(現在の尼崎市、伊丹市、川西市周辺)。一面に笹が生えていたことから「笹原」と呼ばれる。万葉集からも詠まれている名所。 |

| 風吹けば(かぜふけば) | 風が吹いたら、という意味。上の句全体が下の句の「そよ」を引き出す序詞(じょことば)となっている。 |

| いでそよ | 「いで」は感動詞で「いやもう、さあ」などの意味。「そよ」は笹の葉の音「さらさら」という擬音を指すと同時に、「そうよ」「本当にそうですよ」という意味を持つ掛詞。 |

| 人を忘れやはする(ひとをわすれやはする) | 「人」は愛しい人、特に恋人を指す。「やは」は反語の助詞で、「忘れるわけがない」というニュアンスを込めている。 |

作者|大弐三位

| 作者名 | 大弐三位(だいにのさんみ) |

|---|---|

| 本名 | 藤原賢子(ふじわらのけんし) |

| 生没年 | 999年(長保元年)頃 ~ 没年不詳 |

| 家柄 | 父:藤原宣孝(ふじわらののぶたか)、母:紫式部。平安時代の貴族社会における名門の出身。 |

| 役職 | 一条天皇の中宮彰子に仕える女房。後冷泉天皇の乳母(めのと)。従三位。 |

| 業績 | 「女房三十六歌仙」の一人として名を残す。『後拾遺和歌集』など複数の勅撰和歌集に作品が収録される。 |

| 歌の特徴 | 自然描写と恋愛感情を巧みに組み合わせた歌を得意とする。掛詞や序詞を効果的に使い、心情を美しく詠む技術が際立っている。 |

出典|後拾遺和歌集

| 出典 | 後拾遺和歌集(ごしゅういわかしゅう) |

|---|---|

| 成立時期 | 1086年(応徳3年) |

| 編纂者 | 藤原通俊(ふじわらのみちとし)が中心 |

| 位置づけ | 八代集の4番目の勅撰和歌集 |

| 収録歌数 | 1,218首 |

| 歌の特徴 | 伝統的な和歌を受け継ぎつつ新風を示し、女性歌人の作品が多く、宮廷生活を具体的に反映した詞書が特徴です。 |

| 収録巻 | 「恋二」709番 |

語呂合わせ

ありまやま いなのささはら かぜふけば いでそよひとを わすれやはする

「ありま いで(ありゃま いてっ!)」

百人一首『58番』の和歌の豆知識

母はあの紫式部!親子で百人一首に選ばれた歌人

彼女の母は『源氏物語』の作者・紫式部であり、百人一首の57番の歌も紫式部が詠んだものです。つまり、親子の歌が続けて収録されています。母の紫式部は文学の才能に優れていましたが、大弐三位もまた美しい和歌を詠むことで知られていました。

このように、親子そろって百人一首に名を残したことは、とても珍しく、歴史的にも興味深い事実です。

和歌に込められた皮肉とユーモア

長い間訪れなかった男性が突然「心変わりしていないか心配だ」と手紙を送ってきたことに対し、大弐三位は「そうよ、どうして忘れることがありましょう」と返しています。しかし、この「そよ」という言葉は、笹の葉が風で揺れる音を意味しつつ、「そうよ」という意味にもなる掛詞になっています。

つまり、風が吹けば当たり前に笹が揺れるように、心変わりしているのはあなたのほうでは?と優雅に嫌味を込めているのです。

平安時代の女性は簡単に会えなかった?恋文文化の背景

女性は基本的に屋敷の奥に暮らし、男性は夜に女性のもとへ通う「通い婚」が一般的でした。そのため、恋愛では和歌を使った手紙のやりとりが重要で、美しい歌を詠むことが求められました。特に、この歌が詠まれた背景のように、一度訪れなくなった男性が何食わぬ顔で手紙を送ってくることも珍しくなかったようです。

このような背景を知ると、大弐三位の歌の奥深さがより感じられます。

まとめ|百人一首『58番』のポイント

- 原文:ありま山 ゐなの笹原 風吹けば いでそよ人を 忘れやはする

- 読み方:ありまやま いなのささはら かぜふけば いでそよひとを わすれやはする

- 決まり字:ありま(三字決まり)

- 現代語訳:有馬山の近くにある猪名の笹原に風が吹くと、笹の葉がそよそよと音をたてる。さあ、そうですよ。どうしてあなたのことを忘れたりするでしょうか。いいえ、忘れられない

- 背景:平安時代の貴族文化に根ざした恋の歌。しばらく連絡のなかった男性の手紙への返歌として詠まれた

- 語句解説①:有馬山‐摂津の国にある山(現在の兵庫県神戸市北区有馬町)で、歌枕として知られる

- 語句解説②:猪名の笹原‐有馬山の南東に位置する平地(現在の尼崎市、伊丹市、川西市周辺)で、笹が広がる風景が特徴

- 語句解説③:風吹けば‐風が吹けば、という意味。上の句全体が「そよ」を導く序詞

- 語句解説④:いでそよ‐「いで」は感動詞で「さあ」「いやもう」という意味。「そよ」は笹の葉の音と「そうよ」の掛詞

- 語句解説⑤:人を忘れやはする‐「人」は恋人を指し、「やは」は反語の助詞。「忘れるわけがない」の意味

- 作者:大弐三位(藤原賢子)

- 作者の業績:女房三十六歌仙の一人で、『後拾遺和歌集』などの勅撰和歌集に作品を収録

- 出典:後拾遺和歌集(ごしゅういわかしゅう)

- 出典の収録巻:恋二・709番

- 語呂合わせ:ありま いで(ありゃま いてっ!)

- 豆知識①:母は紫式部‐百人一首では57番の紫式部と続けて収録され、親子で選ばれた貴重な例

- 豆知識②:和歌に込められた皮肉‐「そよ」の掛詞を用い、「忘れているのはむしろあなたでは?」と優雅に嫌味を込めている

- 豆知識③:平安貴族の恋愛事情‐通い婚が一般的で、恋愛は和歌のやりとりで進展することが多く、手紙文化が発達していた