百人一首の第61番は、作者 伊勢大輔(いせのたいふ)が奈良の八重桜を題材に詠んだ、過去と現在の美しさを対比させた優美な歌として知られています。

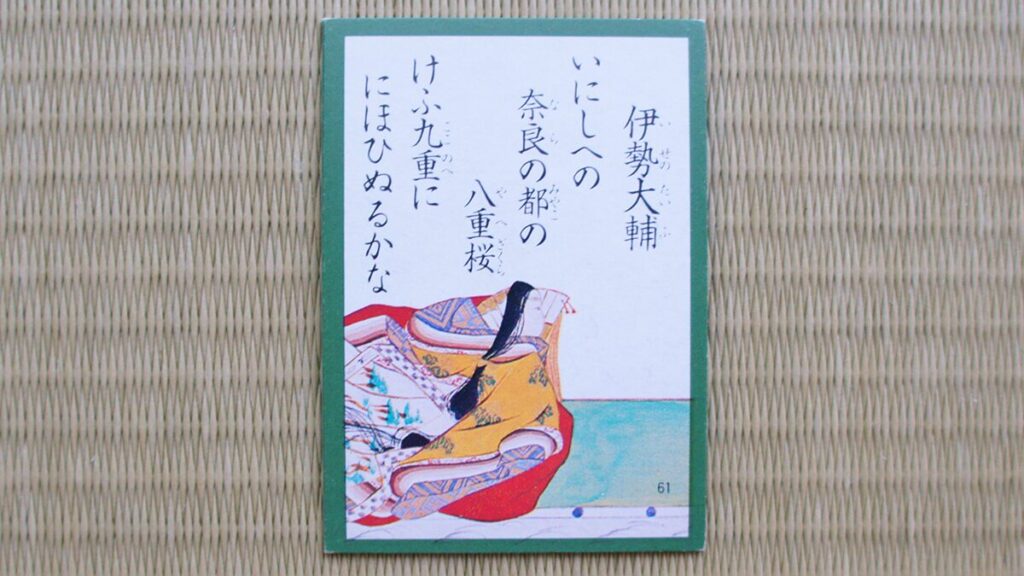

百人一首『61番』の和歌とは

原文

いにしへの 奈良の都の 八重桜 けふ九重に 匂ひぬるかな

読み方・決まり字

いにしへの ならのみやこの やへざくら けふここのへに にほひぬるかな

「いに」(二字決まり)

現代語訳・意味

昔、奈良の都で咲いていた八重桜が、今日は宮中で美しく咲き誇っていますよ。

背景

百人一首『61番』の和歌は、平安時代中期の歌人・伊勢大輔によって詠まれた和歌です。この歌は、奈良から宮中へ献上された八重桜を題材に、藤原道長の前で即興で詠まれたものです。

当時、奈良の都はすでに古都とされ、過去の栄華を象徴する場所でした。一方、平安京の宮中は新たな繁栄の象徴であり、その対比が美しく表現されています。

また、歌の背景には、作者・伊勢大輔が紫式部の後任として宮中に仕えたばかりで、その力量を試される場面でもありました。この和歌は単なる花の美しさだけでなく、時代の移り変わりや新しい宮中の繁栄を賞賛する意味合いも込められています。

語句解説

| いにしへの奈良の都 | 「いにしへ」は「昔」「古き時代」を意味します。「奈良の都」は、710年から784年まで帝都であった平城京を指します。この時代の奈良はすでに古都とされていました。 |

|---|---|

| 八重桜 | 花弁が何層にも重なった桜の品種です。当時の京都では珍しく、奈良から宮中への献上品として特別な価値がありました。 |

| けふ | 「今日」を意味し、過去の「いにしへ」と対比されています。和歌の中で時間の変化を際立たせる役割を果たします。 |

| 九重に | 「九重」とは宮中を指します。もともとは中国で王宮が九重の門で囲まれていたことに由来します。「八重桜」と対応するように用いられています。 |

| 匂ひぬるかな | 「匂ひ」は視覚的な「美しく咲く」という意味です。「ぬる」は完了の助動詞で、すでに咲き誇っている様子を表現しています。「かな」は詠嘆の助詞で、美しい情景への感嘆を示しています。 |

作者|伊勢大輔

| 作者名 | 伊勢大輔(いせのたいふ) |

|---|---|

| 本名 | 不詳 |

| 生没年 | 不詳 |

| 家柄 | 大中臣家の出身。中臣鎌足を祖とする家系で、祭祀や神事に関わる名門一族。 |

| 役職 | 中宮彰子(藤原道長の娘)に仕えた女房。紫式部の後任として宮中で活躍。 |

| 業績 | 平安時代中期を代表する歌人。中古三十六歌仙・女房三十六歌仙の一人に数えられ、『後拾遺和歌集』などに多くの和歌が収録されています。 |

| 歌の特徴 | 優美で格調高い歌風。宮廷生活を背景とした華やかさや、深い教養が感じられる和歌が多いです。 |

出典|詞花和歌集

| 出典 | 詞花和歌集(しかわかしゅう) |

|---|---|

| 成立時期 | 1151年(仁平元年) |

| 編纂者 | 藤原顕輔(ふじわらのあきすけ) |

| 位置づけ | 八代集の6番目の勅撰和歌集 |

| 収録歌数 | 409首 |

| 歌の特徴 | 保守と革新の調和を目指し、前代の曾禰好忠や和泉式部の歌や、当代の大江匡房や崇徳院の歌が多く収録されています。藤原顕輔が編集し、好忠の「戯れ歌」を重視しています。 |

| 収録巻 | 「春」29番 |

語呂合わせ

いにしへの ならのみやこの やへざくら けふここのへに にほひぬるかな

「いに ここにに(胃に にこにこ)」

百人一首『61番』の和歌の豆知識

宮中でのデビュー戦?紫式部の後任としての試練

紫式部といえば、『源氏物語』を生み出した才女であり、その後任となる伊勢大輔には大きな期待が寄せられていました。

そんな中、藤原道長の前で突然和歌を詠むように命じられたのです。周囲の注目を浴びながらも、伊勢大輔は見事な歌を詠み、その才能を証明しました。この歌は、単なる美しい桜の描写ではなく、彼女自身の力量を示すデビュー作でもあったのです。

「九重」と「八重桜」には意味があった!

「八重桜」の「八」と、「九重」の「九」は、単なる偶然ではありません。日本では「八」は「たくさん」や「広がり」を表し、「九」は「最高」や「最も尊いもの」を意味することが多いです。

この歌では、かつての都・奈良で育まれた八重桜が、さらに格上の場所である「九重(宮中)」に届いたことを象徴しています。つまり、奈良の美しさが平安京でさらに引き立ち、新たな価値を持つようになったことを表現しているのです。

八重桜はどんな桜?

一般的な桜よりも花弁が多く、小ぶりながらも華やかな印象を与えます。特にこの品種は、奈良の象徴的な花とされ、奈良県の県花にも指定されています。

また、「八重桜」という言葉自体が美しいものの象徴として和歌や物語で頻繁に使われることから、日本文化における特別な存在であることが分かります。

まとめ|百人一首『61番』のポイント

- 原文:いにしへの 奈良の都の 八重桜 けふ九重に 匂ひぬるかな

- 読み方:いにしへの ならのみやこの やへざくら けふここのへに にほひぬるかな

- 決まり字:いに(二字決まり)

- 現代語訳:昔、奈良の都で咲いていた八重桜が、今日は宮中で美しく咲き誇っている

- 背景:奈良から宮中へ献上された八重桜を題材に、藤原道長の前で即興で詠まれた和歌

- 語句解説①:いにしへの奈良の都‐「いにしへ」は「昔」、「奈良の都」は平城京を指す

- 語句解説②:八重桜‐花弁が何層にも重なった桜で、奈良から献上された特別な品種

- 語句解説③:けふ‐「今日」を意味し、「いにしへ」と対比されている

- 語句解説④:九重に‐「宮中」を指し、八重桜と対比する形で用いられている

- 語句解説⑤:匂ひぬるかな‐「匂ひ」は美しく咲くという意味で、詠嘆の「かな」が感動を表現

- 作者:伊勢大輔(いせのたいふ)

- 作者の業績:平安時代中期を代表する歌人で、中古三十六歌仙・女房三十六歌仙の一人

- 出典:詞花和歌集(しかわかしゅう)

- 出典の収録巻:春・29番

- 語呂合わせ:いに ここにに(胃に にこにこ)

- 豆知識①:宮中でのデビュー戦‐紫式部の後任として宮中に仕え、道長の前で即興の和歌を詠んだ

- 豆知識②:「九重」と「八重桜」の意味‐八重(多くのもの)と九重(最高の場所)を対比させた巧みな表現

- 豆知識③:八重桜は特別な桜‐奈良の象徴とされ、奈良県の県花にも指定されている