百人一首の第62番は、作者 清少納言(せいしょうなごん)が詠んだ、知的な掛詞と皮肉が光る歌として知られています。

百人一首『62番』の和歌とは

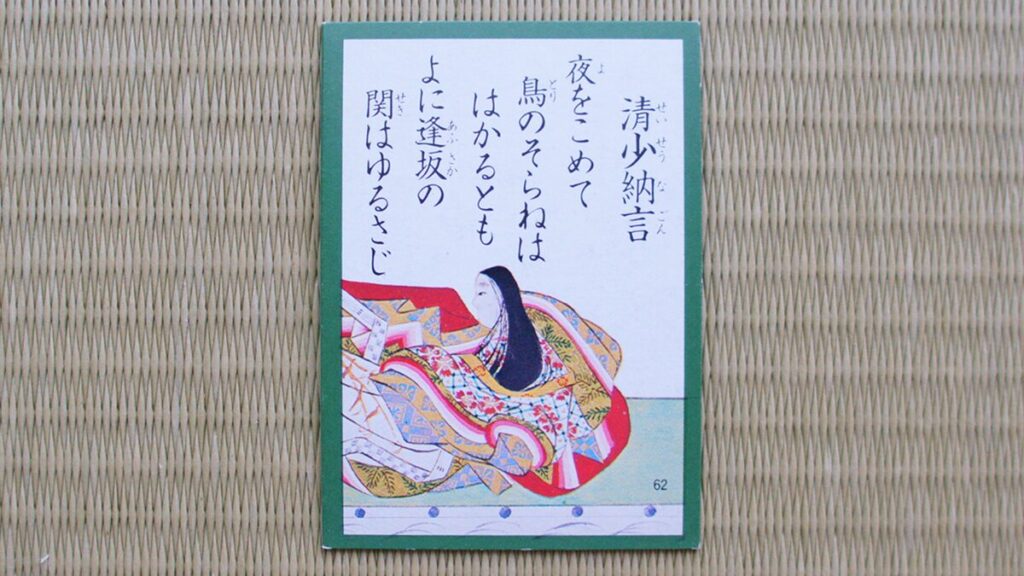

原文

夜をこめて 鳥のそらねは はかるとも よに逢坂の 関はゆるさじ

読み方・決まり字

よをこめて とりのそらねは はかるとも よにあふさかの せきはゆるさじ

「よを」(二字決まり)

現代語訳・意味

まだ夜が明けないうちに、鶏の鳴き真似をして人をだまそうとしても、中国の函谷関ならともかく、この逢坂の関所は決して通すことはありませんよ(あなたに会うことも決してありませんよ)。

背景

百人一首『62番』の歌は、平安時代の才女・清少納言が詠んだものです。この歌が生まれた背景には、彼女と藤原行成という貴族との知的なやり取りがあります。

ある夜、藤原行成は清少納言のもとを訪れましたが、夜が明ける前に早々に帰ってしまいました。翌朝、行成は「鶏の鳴き声に急かされて帰った」と手紙で言い訳をします。これに対し、清少納言は中国の故事『函谷関』を引用し、「鶏の鳴き声の真似で関所を通ることはできても、逢坂の関は決して許しません」と返しました。

この歌は、清少納言の機知と教養、そして当時の宮中での知的な遊びの一端を表しています。さらに、「逢坂の関」は男女の逢瀬の象徴ともされ、恋の駆け引きを含む意味合いも持っています。

語句解説

| 夜をこめて | 「夜が明けないうちに」という意味。動詞「こめる(包み込む)」の連用形から派生した表現。 |

|---|---|

| 鳥の空音(そらね) | 「鳥」は鶏(にわとり)を指す。「空音(そらね)」は「鳴き真似」のこと。ここでは人が鶏の鳴き声を真似する様子を表す。 |

| 謀(はか)るとも | 「謀る」は「だます、計略を巡らせる」という意味。「とも」は逆接の接続助詞で、「~しても、~であっても」と訳される。 |

| よに | 「決して」という意味の副詞。打消し表現を伴う。 |

| 逢坂(あふさか)の関は | 京都府と滋賀県の境にあった関所。「逢坂(あふさか)」には「逢う」という意味が掛けられており、男女の密会を指す掛詞としても使われる。 |

| 許(ゆる)さじ | 打消しの助動詞「じ」により、「許すつもりはない」の意を強調。 |

作者|清少納言

| 作者名 | 清少納言(せいしょうなごん) |

|---|---|

| 本名 | 清原諾子(きよはらの なぎこ)と推定される |

| 生没年 | 966年(康保3年)頃~1025年(万寿2年)頃 |

| 家柄 | 父は歌人の清原元輔、祖父・曽祖父も著名な歌人。学問と和歌の才に恵まれた家系。 |

| 役職 | 一条天皇の中宮・藤原定子に仕えた女房。 |

| 業績 | 日本最古の随筆「枕草子」を執筆。平安時代の知性と教養を代表する人物。中古三十六歌仙、女房三十六歌仙の一人。 |

| 歌の特徴 | 漢学や中国の故事に通じた知的な歌風が特徴的。掛詞や言葉遊びが巧みで、機知に富む表現が目立つ。 |

出典|後拾遺和歌集

| 出典 | 後拾遺和歌集(ごしゅういわかしゅう) |

|---|---|

| 成立時期 | 1086年(応徳3年) |

| 編纂者 | 藤原通俊(ふじわらのみちとし)が中心 |

| 位置づけ | 八代集の4番目の勅撰和歌集 |

| 収録歌数 | 1,218首 |

| 歌の特徴 | 伝統的な和歌を受け継ぎつつ新風を示し、女性歌人の作品が多く、宮廷生活を具体的に反映した詞書が特徴です。 |

| 収録巻 | 「雑」940番 |

語呂合わせ

よをこめて とりのそらねは はかるとも よにあふさかの せきはゆるさじ

「よを よに(ヨ~夜に)」

百人一首『62番』の和歌の豆知識

清少納言と藤原行成、本当に恋人だった?

行成は、「夜更けに帰るしかなかった」と言い訳をしたが、清少納言は「函谷関の鶏のような言い訳ね」と返した。これを受け、行成は「逢坂の関なら、鶏が鳴かなくても開いて待ってくれる」と返歌した。

この知的な掛け合いから、2人が恋人同士だったのではないかと推測されることもある。しかし、清少納言は最終的に返歌をせず、距離を置いた。彼女にとって、行成は恋人というより「言葉の勝負ができる相手」だったのかもしれない。

「函谷関の鶏鳴」の逸話とは?

紀元前の中国、秦の国に攻められた斉の武将・孟嘗君(もうしょうくん)は、敵の城から逃げる途中、函谷関の門が「鶏の鳴き声でしか開かない」と知る。そこで部下に鶏の鳴き真似をさせ、見事に脱出に成功した。この逸話が日本にも伝わり、「鶏の鳴き声=騙しの手口」として認識されていたのだ。

清少納言はこの故事を引き合いに出し、藤原行成の言い訳を「鶏の鳴き真似のようなもの」として皮肉った。彼女の教養の深さがよく表れているエピソードである。

「よにあふ坂の関はゆるさじ」の意味とは?

「よに」は「決して」という否定の強調表現で、恋愛においても「絶対に逢わない」との意思を感じさせます。また、「逢坂の関」は京都と滋賀の境にある関所であると同時に、「逢う」という言葉を掛けて、男女が密会する場所という意味も含みます。つまり、「あなたに逢うことは決してありません」という意図が込められています。

このような掛詞を巧みに用いた表現は、清少納言の知性と感性の高さを物語っています。

まとめ|百人一首『62番』のポイント

- 百人一首 62番のポイント

- 原文:夜をこめて 鳥のそらねは はかるとも よに逢坂の 関はゆるさじ

- 読み方:よをこめて とりのそらねは はかるとも よにあふさかの せきはゆるさじ

- 決まり字:よを(二字決まり)

- 現代語訳:夜が明けないうちに、鶏の鳴き真似をして人をだまそうとしても、函谷関ならともかく、逢坂の関は決して通さない(あなたにも決して会わない)

- 背景:清少納言が藤原行成の言い訳を皮肉り、中国の「函谷関の故事」を引用して詠んだ歌

- 語句解説①:夜をこめて‐「夜が明けないうちに」の意味。動詞「こめる(包み込む)」の連用形から派生

- 語句解説②:鳥の空音(そらね)‐「鳥」は鶏を指し、「空音」は鳴き真似を意味する

- 語句解説③:謀(はか)るとも‐「謀る」は「だます」の意味。「とも」は逆接の接続助詞で「〜しても」の意

- 語句解説④:よに‐「決して」の意味を持つ副詞。打消し表現を伴う

- 語句解説⑤:逢坂の関‐京都府と滋賀県の境にあった関所で、「逢う」と掛けた掛詞にもなっている

- 語句解説⑥:許(ゆる)さじ‐打消しの助動詞「じ」により、「許すつもりはない」と強調している

- 作者:清少納言

- 作者の業績:日本最古の随筆「枕草子」を執筆し、機知に富んだ和歌を詠んだ

- 出典:後拾遺和歌集

- 出典の収録巻:雑・940番

- その他のポイント

- 語呂合わせ:よを よに(ヨ~夜に)

- 豆知識①:清少納言と藤原行成のやり取りから、2人が恋人関係にあったのではないかと推測されることもある

- 豆知識②:この歌の背景には中国の「函谷関の故事」があり、鶏の鳴き声で門を開けた逸話が元になっている

- 豆知識③:「よにあふ坂の関はゆるさじ」は、あなたに決して会うことはありませんという意図がある