百人一首の第64番は、作者 権中納言定頼(ごんちゅうなごんさだより)が詠んだ、冬の宇治川の美しい情景を描写した歌として知られています。

百人一首『64番』の和歌とは

原文

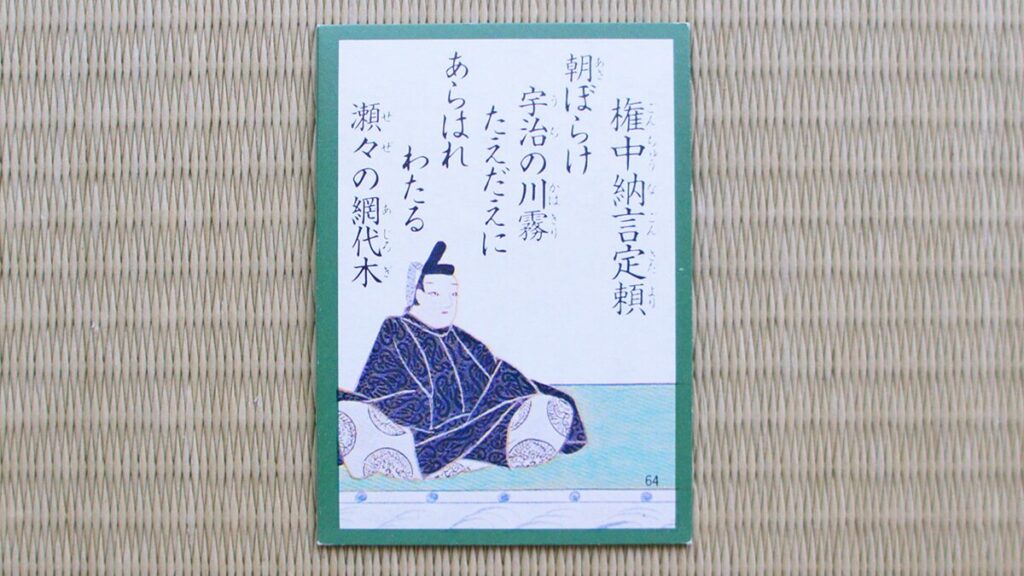

朝ぼらけ 宇治の川霧 たえだえに あらはれわたる 瀬々の網代木

読み方・決まり字

あさぼらけ うぢのかわぎり たえだえに あらわれわたる せぜのあじろぎ

「あさぼらけう」(六字決まり)

現代語訳・意味

夜がほんのりと明け始めた頃、宇治川にかかっていた朝霧が途切れ途切れに薄らいでいきます。その霧の切れ間から少しずつ姿を現すのは、川の浅瀬に並ぶ網代木です。

背景

百人一首64番の歌は、平安時代中期の歌人・藤原定頼によって詠まれました。彼は和歌や管弦に優れ、文化人として知られています。この歌が収められている『千載和歌集』は、後白河法皇の命で編纂された勅撰和歌集です。

舞台となる宇治川は、貴族たちの別荘地として人気があり、特に冬の朝、霧と網代木(あじろぎ)が織りなす風景は趣深いものでした。この歌は、そんな宇治川の冬の情景を美しく切り取った「叙景歌」です。

当時の人々が自然の移ろいに目を向け、その美しさを詩に託した様子が伝わります。

語句解説

| 朝ぼらけ | 夜明け、あたりがほのかに明るくなり始める頃を指します。特に秋や冬の朝に使われることが多い言葉です。 |

|---|---|

| 宇治の川霧 | 宇治川に立ち込める霧のことです。宇治川は京都府宇治市を流れる川で、平安時代には貴族たちが好んで訪れる景勝地でした。 |

| たえだえに | 「途切れ途切れに」という意味です。霧が部分的に薄れて消えていく様子を表しています。 |

| あらはれわたる | 「あちこちに表れる」という意味です。時間の経過とともに景色が広がり見えていく様子を表現しています。 |

| 瀬々 | 川の浅い場所のことです。川の中でも水の流れが早く、石や岩が見える部分を指します。 |

| 網代木(あじろぎ) | 冬に氷魚(鮎の稚魚)を捕るための漁具を設置する杭のことです。竹や木で編んだ「網代」を支えるために川の浅瀬に立てられたもので、平安時代の宇治川を象徴する風物詩でした。 |

作者|権中納言定頼

| 作者名 | 権中納言定頼(ごんちゅうなごんさだより) |

|---|---|

| 本名 | 藤原定頼(ふじわらのさだより) |

| 生没年 | 995年(長徳元年)~1045年(寛徳2年) |

| 家柄 | 藤原北家小野宮流の出身で、父は百人一首『55番』の歌人・藤原公任。 |

| 役職 | 正二位、権中納言 |

| 業績 | 優れた歌人で、中古三十六歌仙に数えられる。書や管弦に通じた教養人としても知られる。 |

| 歌の特徴 | 自然描写や季節感を巧みに織り込んだ叙景歌が多い。また、繊細で風流な趣を持つ歌風が特徴的。 |

出典|千載和歌集

| 出典 | 千載和歌集(せんざいわかしゅう) |

|---|---|

| 成立時期 | 1188年(文治4年) |

| 編纂者 | 藤原俊成 |

| 位置づけ | 八代集の7番目の勅撰和歌集 |

| 収録歌数 | 1,288首 |

| 歌の特徴 | 平安末期の幽玄で温雅な歌風を特徴とし、新奇を抑えた調和の美を追求。釈教や神祇に特化した巻があり、雑歌には長歌や旋頭歌も収録。 |

| 収録巻 | 「冬」419番 |

語呂合わせ

あさぼらけ うぢのかわぎり たえだえに あらわれわたる せぜのあじろぎ

「あさぼらけう あたあ」

百人一首『64番』の和歌の豆知識

宇治川は貴族のリゾート地だった

豊かな自然、静かな環境、そして美しい景色が、貴族たちを引き寄せたのです。特に冬の朝に見られる川霧と網代木(あじろぎ)が作り出す風景は、都では見ることのできない特別なものでした。

藤原定頼も、この宇治川の冬景色に心を打たれ、一首の歌を詠んだのでしょう。この背景を知ることで、歌の情景がより鮮明に感じられます。

「朝ぼらけ」とはどういう意味ですか?

この言葉が使われることで、歌には夜明け直前の神秘的な空気感が加わります。特に冬の朝は、空気が冷たく澄んでいるため、この時間帯の景色は特別な趣があります。

定頼の歌では、霧が晴れる瞬間を描くことで、自然の美しさだけでなく時間の移ろいをも感じさせています。この表現から、平安時代の人々がいかに自然を大切にしていたかがわかります。

定頼と小式部内侍のエピソード

有名なのが小式部内侍との逸話です。定頼が小式部内侍に嫌味を言ったところ、彼女が機転を利かせた歌で見事にやり返しました。このエピソードは、平安時代の和歌が単なる芸術ではなく、機知や社交の場での言葉遊びの一環でもあったことを示しています。

まとめ|百人一首『64番』のポイント

- 原文:朝ぼらけ 宇治の川霧 たえだえに あらはれわたる 瀬々の網代木

- 読み方:あさぼらけ うぢのかわぎり たえだえに あらわれわたる せぜのあじろぎ

- 決まり字:あさぼらけう

- 現代語訳:夜がほんのりと明け始めた頃、宇治川にかかる朝霧が途切れ途切れに薄れていく。その霧の切れ間から、川の浅瀬に立つ網代木が現れてくる

- 背景:平安時代中期の貴族文化を反映した和歌で、宇治川の冬の風景を美しく描写している。貴族の別荘地だった宇治の自然美を表現した叙景歌である

- 語句解説①:朝ぼらけ‐夜明け前のほのかに明るくなる時間帯を指す。特に秋や冬の朝に使われることが多い

- 語句解説②:宇治の川霧‐宇治川に立ち込める霧のこと。宇治川は京都府宇治市を流れる風光明媚な川である

- 語句解説③:たえだえに‐「途切れ途切れに」の意味。霧が部分的に薄れていく様子を表す

- 語句解説④:あらはれわたる‐「あちこちに姿を現す」の意味。時間の経過とともに景色が広がる様子を表現

- 語句解説⑤:瀬々‐川の浅瀬のこと。水の流れが速く、石や岩が見える場所を指す

- 語句解説⑥:網代木(あじろぎ)‐氷魚(鮎の稚魚)を捕るために川の浅瀬に設置される杭のこと。冬の宇治川の代表的な風物詩

- 作者:権中納言定頼(藤原定頼)

- 作者の業績:中古三十六歌仙に数えられ、叙景歌に優れた和歌を多く残した。書や管弦にも通じた文化人であった

- 出典:千載和歌集

- 出典の収録巻:冬・419番

- 語呂合わせ:あさぼらけう あたあ

- 豆知識①:宇治川は貴族のリゾート地だった‐平安貴族の別荘地として有名で、特に冬の朝霧と網代木の風景が風流なものとして詠まれた

- 豆知識②:「朝ぼらけ」とは?‐完全に日が昇る前のほのかな明るさを指す言葉で、歌に幻想的な雰囲気を加えている

- 豆知識③:定頼と小式部内侍のエピソード‐定頼が小式部内侍に嫌味を言った際、彼女が機知に富んだ歌で見事に返した逸話がある