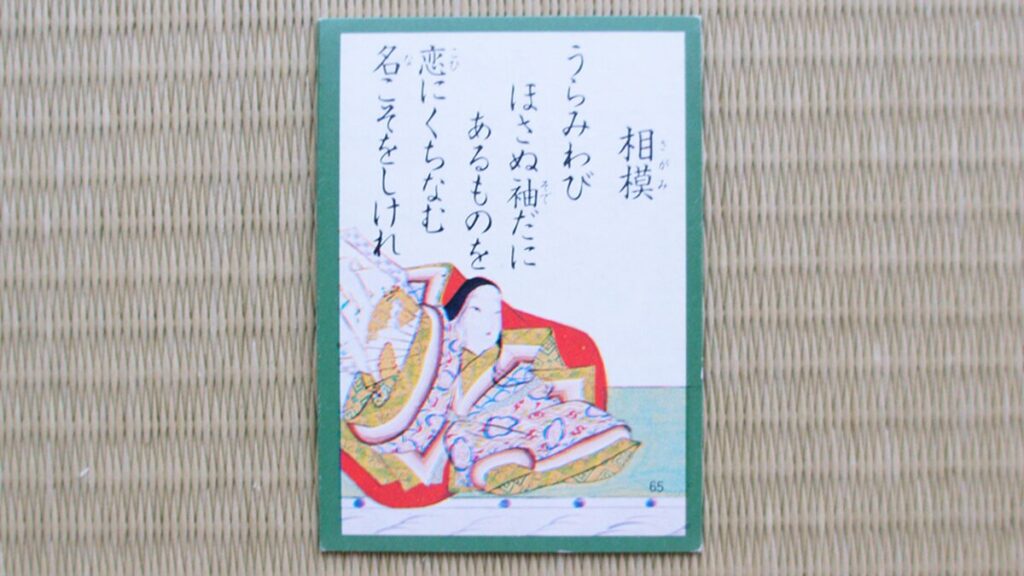

百人一首の第65番は、平安時代の女性歌人・相模(さがみ)が詠んだ、失恋の悲しみと名誉の失墜への嘆きを巧みに表現した歌として知られています。

百人一首『65番』の和歌とは

原文

うらみわび ほさぬ袖だに あるものを 恋に朽ちなむ 名こそ惜しけれ

読み方・決まり字

うらみわび ほさぬそでだに あるものを こひにくちなむ なこそをしけれ

「うら」(二字決まり)

現代語訳・意味

恨む気力すら失い、涙に濡れた袖が乾く間もありません。その袖が朽ちるのさえ悔しいのに、この恋が原因で評判まで落ちてしまうのは、なんとも口惜しいことです。

背景

百人一首『65番』の歌は、平安時代中期の女流歌人・相模が詠んだものです。彼女は相模守・大江公資と結婚しましたが、後に離別し、その後の恋愛もうまくいかず苦悩の日々を過ごしました。

平安時代の貴族社会では、恋愛や結婚が女性の評判に大きく影響し、一度噂が立つと取り戻すのは難しいものでした。この歌は、そんな社会的背景の中で、自身の恋が原因で評判が傷つくことへの悲しみや悔しさを表現しています。

また、和歌は当時の人々にとって心情を伝える重要な手段であり、この歌にも相模の深い感情が込められています。

語句解説

| 恨みわび | 「わび」は、動詞「わぶ」の連用形で、「嘆き疲れて気力を失う」という意味。ここでは「恨む気力を失って」と訳します。 |

|---|---|

| ほさぬ袖(そで)だに | 「ほさぬ」は「干さない」、つまり「乾かない」という意味。涙で濡れて乾く間もない袖を指しています。「だに」は「~でさえ」を意味する副助詞。 |

| あるものを | 「ある」は「口惜し」などの言葉が補われる形で用いられています。「ものを」は詠嘆を込めた逆接の助詞で「~のに」と訳します。 |

| 恋に朽ちなむ | 「に」は原因・理由を表す格助詞。「朽ちなむ」は「朽ちるだろう」という推量を表し、ここでは「恋が原因で評判が落ちてしまう」となります。 |

| 名こそ惜しけれ | 「名」は「評判」や「名誉」を指します。「こそ」は強調の係助詞で、「惜しけれ」は形容詞「惜しき」の已然形。「名誉が失われるのがとても残念だ」と訳されます。 |

作者|相模

| 作者名 | 相模(さがみ) |

|---|---|

| 本名 | 不明 |

| 生没年 | 998年(長徳4年)頃~1061年(康平4年)頃 |

| 家柄 | 平安時代中期の貴族で、源頼光を父、または養父とする説があります。 |

| 役職 | 一条天皇の第一皇女・脩子内親王の女房(宮仕えの女性) |

| 業績 | 『後拾遺和歌集』をはじめとする勅撰和歌集に多くの歌を収録。中古三十六歌仙、女房三十六歌仙の一人。 |

| 歌の特徴 | 恋愛の悲しみや情熱的な感情を率直に詠む作風が特徴です。艶やかさと切実さを兼ね備えた歌が多く、失恋や人間関係の悩みがよく反映されています。 |

出典|後拾遺和歌集

| 出典 | 後拾遺和歌集(ごしゅういわかしゅう) |

|---|---|

| 成立時期 | 1086年(応徳3年) |

| 編纂者 | 藤原通俊(ふじわらのみちとし)が中心 |

| 位置づけ | 八代集の4番目の勅撰和歌集 |

| 収録歌数 | 1,218首 |

| 歌の特徴 | 伝統的な和歌を受け継ぎつつ新風を示し、女性歌人の作品が多く、宮廷生活を具体的に反映した詞書が特徴です。 |

| 収録巻 | 「恋」815番 |

語呂合わせ

うらみわび ほさぬそでだに あるものを こひにくちなむ なこそをしけれ

「うら くち(裏口入学)」

百人一首『65番』の和歌の豆知識

評判を大切にした平安時代

恋愛や結婚に関する噂が広まると、社会的地位や人間関係に大きな影響を与えることがありました。この歌で相模は、涙で濡れた袖が朽ちることよりも、恋愛によって自分の「名声」が傷つくことを嘆いています。

これは単なる個人的な感情だけでなく、当時の社会背景を反映した重要なポイントです。恋の成就よりも、恋による悪評を恐れる気持ちは、平安時代ならではの価値観とも言えるでしょう。

「恨みわび」とはどういう意味ですか?

この言葉は、動詞「わぶ」(気力を失う、嘆く)の連用形を用いています。この表現では、恨みの感情が募りすぎて、最終的には何も感じられなくなるほどの疲労感を伝えています。

たとえば、叶わない恋や相手の冷たい態度に対して強い恨みを抱き、それを繰り返し考えるうちに、感情そのものが薄れていくような状況を指します。この表現が使われることで、作者の深い失望感と疲労がリアルに伝わってきます。

相模は平安時代の”恋多き女性”だった?

もともと相模守の大江公資(おおえのきみより)の妻でしたが、その後別れています。その後、宮中で一条天皇の皇女・脩子内親王に仕えながら、多くの恋を経験しました。

当時の貴族社会では恋愛が文化の一部とされていましたが、特に彼女はその恋愛模様を和歌に詠むことで名を馳せました。藤原定家も彼女の恋の歌を高く評価し、多くの歌を自らの撰集に取り入れています。

この歌のように、彼女の作品には切なさや情熱が込められており、恋に翻弄される女性の心情が見事に表現されています。まさに、平安時代の”恋多き女性”の象徴ともいえる歌人です。

まとめ|百人一首『65番』のポイント

- 原文:うらみわび ほさぬ袖だに あるものを 恋に朽ちなむ 名こそ惜しけれ

- 読み方:うらみわび ほさぬそでだに あるものを こひにくちなむ なこそをしけれ

- 決まり字:うら(二字決まり)

- 現代語訳:恨む気力すら失い、涙に濡れた袖が乾く間もない。その袖が朽ちるのさえ悔しいのに、この恋が原因で評判まで落ちてしまうのが口惜しい

- 背景:平安時代中期の女流歌人・相模が、恋が原因で評判が落ちることを嘆いた歌。貴族社会では女性の評判が重要視され、噂が広まると名誉を取り戻すのが難しかった

- 語句解説①:恨みわび‐動詞「わぶ」の連用形で、嘆き疲れて気力を失うことを意味する

- 語句解説②:ほさぬ袖だに‐「ほさぬ」は「乾かない」、涙で濡れた袖が乾く間もないことを表す

- 語句解説③:あるものを‐「ものを」は逆接の接続助詞で、「~のに」と訳される

- 語句解説④:恋に朽ちなむ‐「に」は原因・理由、「朽ちなむ」は「朽ちるだろう」という推量を表す

- 語句解説⑤:名こそ惜しけれ‐名誉が失われるのがとても残念だと訳される

- 作者:相模(さがみ)

- 作者の業績:『後拾遺和歌集』をはじめとする勅撰和歌集に多くの歌を収録。中古三十六歌仙、女房三十六歌仙の一人

- 出典:後拾遺和歌集

- 出典の収録巻:恋・815番

- 語呂合わせ:うら くち(裏口入学)

- 豆知識①:恋よりも評判を気にする歌‐恋愛の悲しみだけでなく、噂による名誉の失墜を嘆いている点が特徴的

- 豆知識②:「恨みわび」とは‐恨みの感情が募りすぎて、何も感じられなくなるほどの疲労感

- 豆知識③:相模は恋多き女性‐夫と離別後も多くの恋を経験し、藤原定家も彼女の恋の歌を高く評価していた