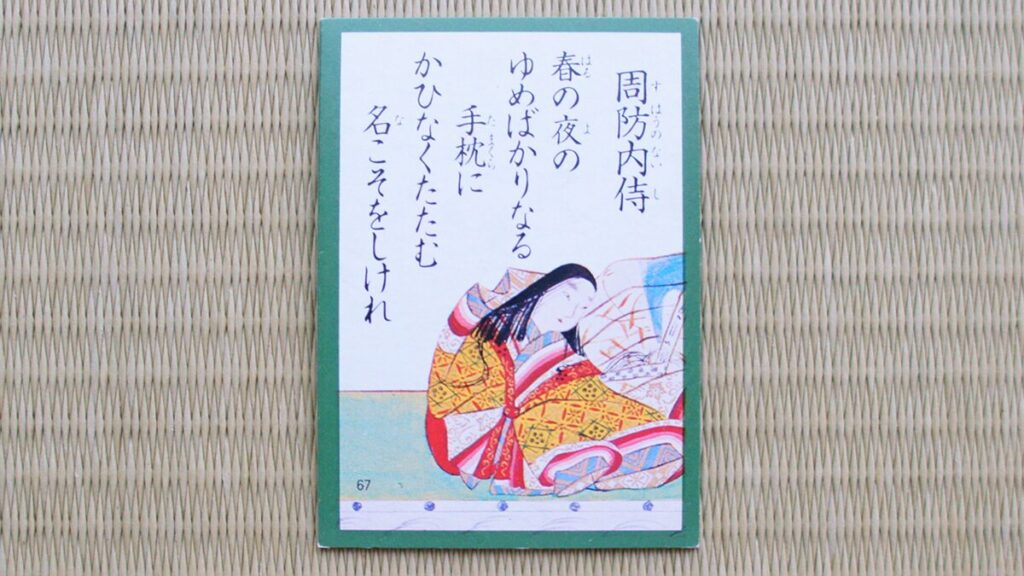

百人一首の第67番は、作者 周防内侍(すおうのないし)が詠んだ、儚い春の夜と浮き名を掛け合わせた機知に富んだ歌として知られています。

百人一首『67番』の和歌とは

原文

春の夜の 夢ばかりなる 手枕に かひなく立たむ 名こそ惜しけれ

読み方・決まり字

はるのよの ゆめばかりなる たまくらに かひなく たたむ なこそおしけれ

「はるの」(三字決まり)

現代語訳・意味

春の夜の短く儚い夢のような、一時の腕枕が原因で、何の価値もない浮き名(うわさ)が立つようなことになれば、それこそ口惜しいことです。

背景

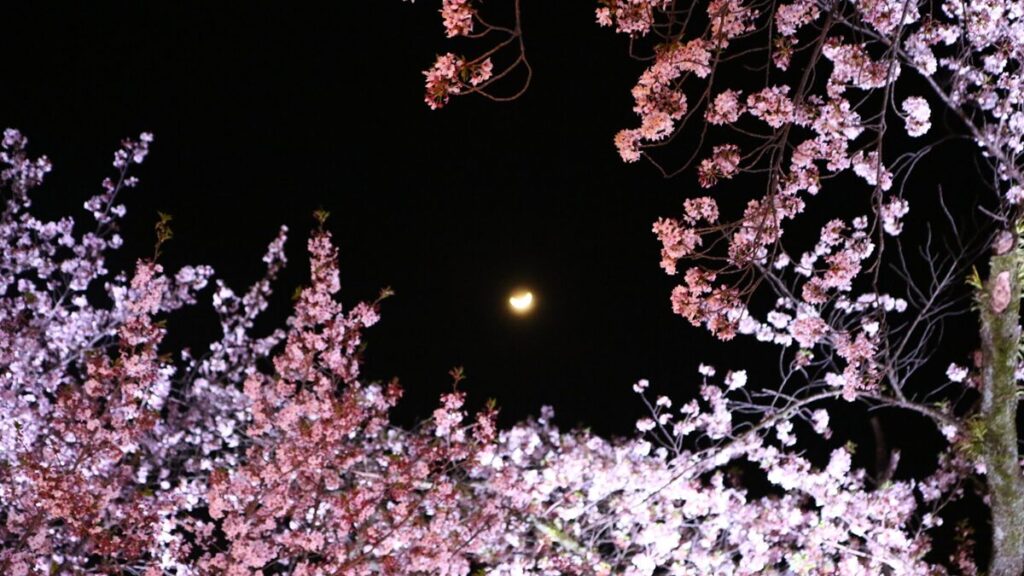

百人一首『67番』は、平安時代の宮廷女官・周防内侍(すおうのないし)が詠んだ歌です。陰暦2月の月明かりの夜、二条院で女官たちが集まり語らっていると、周防内侍が「枕がほしい」と冗談交じりにつぶやきました。それを聞いた大納言・藤原忠家が、自分の腕を差し出し「枕にどうぞ」と返します。

その軽妙なやり取りに対し、周防内侍はこの歌を詠み、場を見事に和ませました。当時の宮中では即興の歌が重要視され、言葉の機知が高く評価されました。このエピソードは、宮廷文化の優雅さや、周防内侍の機転と知性を象徴するものとして今に伝わっています。

語句解説

| 春の夜の | 春の夜は短く、すぐに明けてしまうため「儚い」というイメージが込められています。秋の夜(長い夜)とは対照的な表現です。 |

|---|---|

| 夢ばかりなる | 「夢」は現実味のない儚いものとされ、「ばかり」は程度を示す言葉。「夢のようにはかない」という意味を表します。 |

| 手枕(たまくら) | 人の腕を枕にすること。ここでは、男女の親密な関係をほのめかしています。 |

| かひなく | 「かひ」は「甲斐」「効き目」を意味し、「かひなく」は「何の価値もない」「無意味な」という意味。掛詞として「腕(かいな)」も連想させます。 |

| 立たむ | 「立つ」は「噂が立つ」を指し、「む」は仮定や推量を表す助動詞。「もし噂が立つなら」という意味になります。 |

| 名こそ惜しけれ | 「名」は評判や浮き名(噂)を指します。「こそ」は強調の係助詞で、「惜しけれ」は「惜しい・悔しい」を意味します。「浮き名が立つことが惜しい」というニュアンスです。 |

作者|周防内侍

| 作者名 | 周防内侍(すおうのないし) |

|---|---|

| 本名 | 平 仲子(たいらのちゅうし) |

| 生没年 | 1037年(長暦元年)頃 ~ 1109年(天仁2年)頃 |

| 家柄 | 父は平棟仲(たいらのむねなか)。周防守(すおうのかみ)の役職に就いていたことから「周防内侍」と称されました。 |

| 役職 | 女房(宮廷に仕える女性)として後冷泉、後三条、白河、堀河天皇の四朝に仕えました。 |

| 業績 | 女房三十六歌仙の一人として知られ、多くの歌合(うたあわせ)に参加しました。自身の歌をまとめた私家集『周防内侍集』を残しています。 |

| 歌の特徴 | 機知に富み、当意即妙な歌が多い一方、恋愛の感情を繊細に表現する歌にも優れています。特に掛詞や洒落た言葉遣いが巧みです。 |

出典|千載和歌集

| 出典 | 千載和歌集(せんざいわかしゅう) |

|---|---|

| 成立時期 | 1188年(文治4年) |

| 編纂者 | 藤原俊成(ふじわらのとしなり) |

| 位置づけ | 八代集の7番目の勅撰和歌集 |

| 収録歌数 | 1,288首 |

| 歌の特徴 | 平安末期の幽玄で温雅な歌風を特徴とし、新奇を抑えた調和の美を追求。釈教や神祇に特化した巻があり、雑歌には長歌や旋頭歌も収録。 |

| 収録巻 | 「雑」961番 |

語呂合わせ

はるのよの ゆめばかりなる たまくらに かひなく たたむ なこそおしけれ

「はるの かひ(春の貝)」

百人一首『67番』の和歌の豆知識

周防内侍は4人の天皇に仕えた才女

長年にわたり宮中で働き、その歌の才能を高く評価されていました。特に即興で詠む歌の腕前は抜群で、数多くの歌合(うたあわせ)にも参加しています。

さらに、自身の歌集『周防内侍集』も残されており、その才能は後世にまで語り継がれています。当時の宮中での彼女の存在感は、まさに才女そのものでした。

春の夜と夢はなぜ「儚い」のか?

春の夜は秋の夜に比べて短く、すぐに明けてしまうため、昔から「一瞬の美」として詠まれてきた。また、「夢」は目が覚めれば消えてしまうものなので、現実の儚さを表すのにふさわしい。

さらに、平安時代の貴族たちは「恋は夢のようなもの」と考えることが多く、一夜の戯れが現実にならないように慎重に振る舞うことが求められた。この歌は、そんな宮廷文化の価値観を巧みに取り入れた表現になっている。

「かひなく」の言葉遊びが秀逸

「かひなく」は「価値がない」「つまらない」という意味を持つが、同時に「腕(かひな)」の掛詞にもなっている。つまり、「腕枕(手枕)のために無駄な噂が立ってしまうのは嫌だ」という意味と、「腕(かひな)」に絡めた言葉遊びが同時に成り立っているのだ。

こうした掛詞の技法は、和歌の世界では重要な要素のひとつであり、周防内侍の歌が優れた表現力を持っていることがよくわかる。

まとめ|百人一首『67番』のポイント

- 原文:春の夜の 夢ばかりなる 手枕に かひなく立たむ 名こそ惜しけれ

- 読み方:はるのよの ゆめばかりなる たまくらに かひなく たたむ なこそおしけれ

- 決まり字:はるの(三字決まり)

- 現代語訳:春の夜の短く儚い夢のような、一時の腕枕が原因で、何の価値もない浮き名(うわさ)が立つようなことになれば、それこそ口惜しい

- 背景:宮廷での雑談中、周防内侍が「枕がほしい」とつぶやいたことに対し、藤原忠家が「私の腕を枕に」と冗談を言った。そのやり取りを機知に富んだ和歌でかわし、場を和ませた

- 語句解説①:春の夜の‐春の夜は短く、すぐに明けてしまうため「儚い」という意味が込められている

- 語句解説②:夢ばかりなる‐「夢」は現実味のない儚いものを指し、「ばかり」は程度を示し、「夢のようにはかない」という意味を持つ

- 語句解説③:手枕(たまくら)‐人の腕を枕にすること。男女の親密な関係をほのめかしている

- 語句解説④:かひなく‐「かひ」は「甲斐」「効き目」を意味し、「かひなく」は「何の価値もない」「無意味な」という意味。掛詞として「腕(かいな)」も暗示する

- 語句解説⑤:立たむ‐「立つ」は「噂が立つ」を意味し、「む」は仮定や推量を表し、「もし噂が立つなら」という意味を持つ

- 語句解説⑥:名こそ惜しけれ‐「名」は評判や浮き名(噂)を指し、「こそ」は強調の係助詞、「惜しけれ」は「惜しい・悔しい」という意味

- 作者:周防内侍(すおうのないし)

- 作者の業績:女房三十六歌仙の一人として知られ、多くの歌合に参加。自身の歌集『周防内侍集』を残している

- 出典:千載和歌集(せんざいわかしゅう)

- 出典の収録巻:雑・961番

- 語呂合わせ:はるの かひ(春の貝)

- 豆知識①:4人の天皇に仕えた才女‐後冷泉天皇、後三条天皇、白河天皇、堀河天皇の4人の天皇に仕えた宮廷女官

- 豆知識②:春の夜と夢はなぜ「儚い」のか?‐春の夜は秋の夜に比べ短く、すぐに明けるため「一瞬の美」として表現される

- 豆知識③:「かひなく」の言葉遊びが秀逸‐「かひなく」は「価値がない」という意味と「腕(かいな)」の掛詞になっている