百人一首の第68番は、作者三条院(さんじょういん)が詠んだ、権力闘争や病気に苦しむ心情を繊細に表現した歌として知られています。

百人一首『68番』の和歌とは

原文

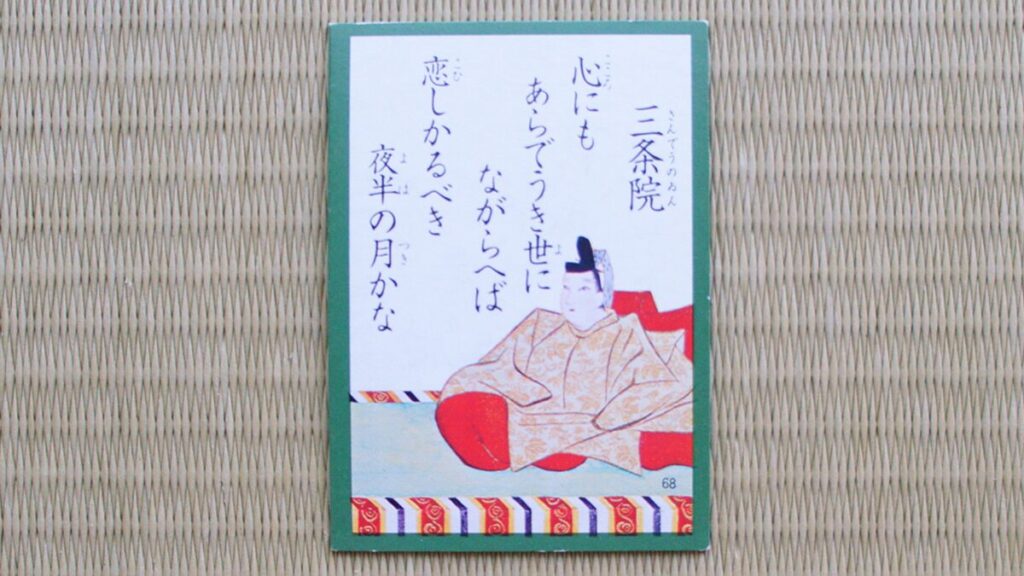

心にも あらでうき世に ながらへば 恋しかるべき 夜半の月かな

読み方・決まり字

こころにも あらでうきよに ながらへば こひしかるべき よはのつきかな

「こころに」(四字決まり)

現代語訳・意味

心ならずも、このつらい現世に生きながらえていたなら、きっと恋しく思い出されるに違いない、この夜更けの月であるなあ。

背景

百人一首68番の歌は、三条院が退位を決意する直前に詠んだ和歌です。

三条院は眼の病気が悪化し、ほとんど視力を失っていました。しかし、真の理由は藤原道長の政治的圧力により退位を余儀なくされたことです。道長は自分の孫を天皇に即位させ、政治の実権を握ることを目指していました。このような状況の中、三条院は心身ともに疲れ果て、静かに月を眺めながら自らの運命を嘆きました。

この歌には、現世への絶望感と、今見ている夜半の月への深い愛惜の念が込められています。まさに、権力争いに翻弄された一人の天皇の切ない心情が映し出された一首です。

語句解説

| 心にもあらで | 「心ならずも」「本意ではなく」という意味です。断定の助動詞「なり」の連体形「に」と打消の接続助詞「で」が組み合わさり、「自分の本心ではない」という心情を表します。 |

|---|---|

| うき世 | 「つらい現世」「苦しいこの世」を指します。現世の無常さや苦しさを表す表現で、平安時代にはよく用いられた言葉です。 |

| ながらへば | 「生きながらえているならば」という仮定の表現です。動詞「ながらふ」(生き長らえる)の未然形に、仮定条件を表す接続助詞「ば」が付いています。 |

| 恋しかるべき | 「恋しく思うに違いない」「懐かしくなるはずだ」という意味です。助動詞「べし」の連体形で、推量や当然の意味を持ちます。「夜半の月」にかかる言葉です。 |

| 夜半の月かな | 「夜更けの月であるなあ」という詠嘆の表現です。夜半(よは)」は夜中や夜更けのことを指し、終助詞「かな」によって感嘆の気持ちが表現されています。 |

作者|三条院

| 作者名 | 三条院(さんじょういん) |

|---|---|

| 本名 | 居貞(いやさだ) |

| 生没年 | 976年(貞元2年)〜1017年(寛仁元年) |

| 家柄 | 第67代天皇、冷泉天皇の第二皇子。藤原氏の血を引く名門家系。 |

| 役職 | 皇太子(986年に即位)、第67代天皇(1011年〜1016年)、その後は上皇(太上天皇)。 |

| 業績 | 特に政治的な成果を挙げることは難しかったが、在位中に文芸や宮廷文化の影響を残す。 |

| 歌の特徴 | 心情を素直に詠み込む繊細な表現が特徴。自らの苦難や悲哀を静かに述べる歌が多い。 |

出典|後拾遺和歌集

| 出典 | 後拾遺和歌集(ごしゅういわかしゅう) |

|---|---|

| 成立時期 | 1086年(応徳3年) |

| 編纂者 | 藤原通俊(ふじわらのみちとし)が中心 |

| 位置づけ | 八代集の4番目の勅撰和歌集 |

| 収録歌数 | 1,218首 |

| 歌の特徴 | 伝統的な和歌を受け継ぎつつ新風を示し、女性歌人の作品が多く、宮廷生活を具体的に反映した詞書が特徴です。 |

| 収録巻 | 「雑」860番 |

語呂合わせ

こころにも あらでうきよに ながらへば こひしかるべき よはのつきかな

「こころに こひし(心にコーヒー死)」

百人一首『68番』の和歌の豆知識

三条院の「苦難の生涯」

即位後も病気に悩まされ、眼の病で視力を失いかけ、政治の主導権も藤原道長に奪われていきました。さらに在位中には2度も宮中が火事に見舞われるなど、不運が重なります。

これらの苦難が積み重なり、ついには退位を余儀なくされました。この歌には、三条院の生涯に降りかかった苦しみや孤独、そして静かに月を眺める中での儚い想いが込められています。

「生きることがつらい」と詠んだ天皇の歌

三条院は、藤原道長の圧力によって退位を余儀なくされ、さらに目の病気でほとんど見えなくなっていた。そんな状況で「本意ではないが、もし生きながらえたなら、今夜の月を恋しく思うだろう」と詠んだこの歌には、深い絶望と無常観が込められている。

現代でも、「つらいことが続くと、生きる意味を考えてしまう」ことは誰にでもある。この歌は、1000年以上前に詠まれたにもかかわらず、その気持ちが現代人の心にも響く一首なのだ。

なぜ「月」だったのか?

特に夜半の月は、静寂と孤独を象徴し、物思いにふける時間にふさわしい景色とされていました。三条院もまた、退位を目前に控えた夜、宮中から月を見つめながら自らの運命や心の内を月に重ねたのでしょう。視力がほとんど失われた中でも、月の光は彼の心に届き、せめてその美しさだけは感じ取ることができたのかもしれません。

この歌には、月を通して語られる三条院の静かな悲しみが込められています。

まとめ|百人一首『68番』のポイント

- 原文:心にも あらでうき世に ながらへば 恋しかるべき 夜半の月かな

- 読み方:こころにも あらでうきよに ながらへば こひしかるべき よはのつきかな

- 決まり字:こころに(四字決まり)

- 現代語訳:本意ではないが、このつらい現世に生きながらえていたなら、きっと恋しく思い出されるに違いない、この夜更けの月であるなあ

- 背景:三条院が藤原道長の圧力で退位を決意した直前に詠んだ歌。病気で視力を失いつつある中、月を見ながら自身の運命を嘆いた

- 語句解説①:心にもあらで‐「心ならずも」「本意ではなく」という意味。自分の望まない状況を表している

- 語句解説②:うき世‐「つらい現世」「苦しいこの世」の意味。無常観や人生の辛さを表す表現

- 語句解説③:ながらへば‐「生きながらえているならば」という仮定の表現。未来の可能性を想像している

- 語句解説④:恋しかるべき‐「恋しく思うに違いない」「懐かしくなるはずだ」という推量や当然を表す表現

- 語句解説⑤:夜半の月かな‐「夜更けの月であるなあ」と詠嘆の意味を持つ。感慨深さを表現

- 作者:三条院(さんじょういん)

- 作者の業績:特に政治的な成果はなかったが、和歌や宮廷文化に影響を与えた

- 出典:後拾遺和歌集(ごしゅういわかしゅう)

- 出典の収録巻:雑・860番

- 語呂合わせ:こころに こひし(心にコーヒー死)

- 豆知識①:苦難の生涯‐即位するまで25年、即位後も悩みが絶えなかった

- 豆知識②:「生きることのつらさ」を詠んだ歌‐百人一首には珍しく、人生の苦しさを真正面から詠んだ一首である

- 豆知識③:なぜ「月」‐平安時代の貴族にとって月は静寂や孤独を象徴し、物思いにふける対象だった