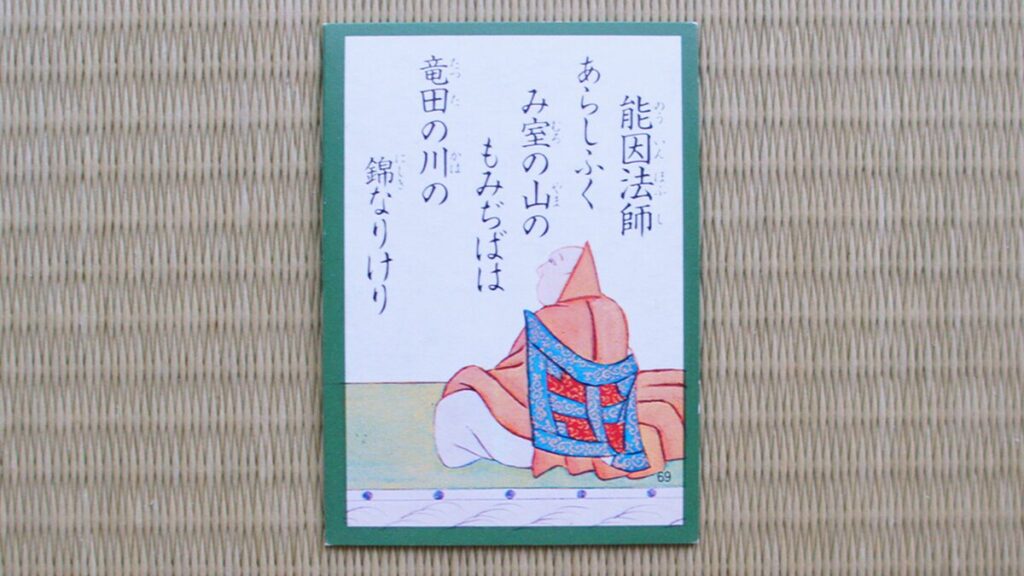

百人一首の第69番は、作者 能因法師(のういんほうし)が詠んだ、紅葉と自然の美しさを見事に描写した歌として知られています。

百人一首『69番』の和歌とは

原文

あらし吹く み室の山の もみぢばは 竜田の川の 錦なりけり

読み方・決まり字

あらしふく みむろのやまの もみじばは たつたのかわの にしきなりけり

「あらし」(三字決まり)

現代語訳・意味

山風が吹き荒らす三室山の紅葉が散り、竜田川の水面に舞い降りる様子は、まるで美しい錦織物のようだ。

背景

百人一首『69番』の和歌は、平安時代中期の歌人・能因法師が詠んだものです。この歌は、後冷泉天皇が主催した「永承四年内裏歌合」という和歌の競技会で披露されました。この催しでは、貴族たちが与えられたお題に基づいて和歌を詠み、その美しさを競いました。能因法師の歌は「紅葉」を題材にしており、見事な情景描写が評価されました。

この和歌には奈良県にある「三室山」と「竜田川」が登場します。当時、これらの地名は美しい景色を表現する「歌枕」としてよく使われました。特に紅葉が散る様子を「錦」に例えた表現は、自然の美しさを豪華に描いたものとして多くの人々に愛されています。

語句解説

| あらし吹く | 山から吹き下ろす激しい風のことを指します。「嵐」という言葉には、強い風のイメージが込められています。 |

|---|---|

| み室の山 | 奈良県の三室山(みむろやま)のことです。紅葉の名所として知られる山で、和歌によく登場する「歌枕」の一つです。 |

| もみぢば | 紅葉した木の葉のことを表します。鮮やかな赤や黄色の葉を指します。 |

| 竜田の川 | 奈良県を流れる竜田川(たつたがわ)のことです。こちらも紅葉で有名な場所で、多くの和歌に詠まれています。 |

| 錦なりけり | 「錦」は、美しい色合いの織物を意味します。紅葉の色と川の風景を錦織物に例えています。「なり」は断定の助動詞、「けり」は詠嘆の助動詞で、美しさに感動した様子を表しています。 |

作者|能因法師

| 作者名 | 能因法師(のういんほうし) |

|---|---|

| 本名 | 橘永愷(たちばなのながやす) |

| 生没年 | 988年(永延2年)~1051年(永承6年)頃 |

| 家柄 | 父は橘元愷、養父は肥後守橘為愷 |

| 役職 | 文章生(詩文や歴史を学ぶ役職)として勉学に励んだが、26歳で出家 |

| 業績 | 和歌の名所を旅し、歌枕を多く詠んだ漂泊の歌人。『能因法師集』『玄々集』などの歌集を編纂。 |

| 歌の特徴 | 自然の美しさを直感的に表現し、鮮やかな情景描写が得意。自由奔放な性格から生まれるユニークな発想も特徴。 |

出典|後拾遺和歌集

| 出典 | 後拾遺和歌集(ごしゅういわかしゅう) |

|---|---|

| 成立時期 | 1086年(応徳3年) |

| 編纂者 | 藤原通俊(ふじわらのみちとし)が中心 |

| 位置づけ | 八代集の4番目の勅撰和歌集 |

| 収録歌数 | 1,218首 |

| 歌の特徴 | 伝統的な和歌を受け継ぎつつ新風を示し、女性歌人の作品が多く、宮廷生活を具体的に反映した詞書が特徴です。 |

| 収録巻 | 「秋」366番 |

語呂合わせ

あらしふく みむろのやまの もみじばは たつたのかわの にしきなりけり

「あらし たつ(嵐立つ)」

百人一首『69番』の和歌の豆知識

能因法師の「旅のウソ」エピソード

彼にはユニークなエピソードが残っています。その中でも有名なのが、「都をば 霞とともに たちしかど 秋風ぞ吹く 白河の関」という和歌にまつわる話です。実は、この歌を詠んだ際、能因法師は実際には白河の関(現在の福島県)まで旅をしていませんでした。

都にいながら、まるで遠くまで旅したかのように見せるため、自ら「奥州へ行った」という噂を流し、さらに日に焼けて旅人らしい風貌を作り上げたのです。このエピソードから、能因法師が和歌のためなら演出もいとわない、ユーモラスな人物だったことがうかがえます。

竜田川と紅葉の関係

実際、平安時代の貴族たちは紅葉狩りを楽しむために訪れ、数多くの和歌に詠まれました。「竜田川 紅葉乱れて 流るめり 渡らば錦 なかや絶えなむ」など、紅葉と川を結びつけた表現は多くの歌に登場します。これは、色鮮やかな紅葉が水面を流れる様子が、美しい錦織物に例えられたためです。

能因法師のこの歌も、その伝統的なイメージを受け継いでいます。現在でも、奈良県の竜田川周辺は秋になると紅葉が美しく、人々の目を楽しませています。

能因法師は「雨乞いの歌人」だった?

当時、干ばつに苦しんでいた村人たちが雨乞いの儀式を行うも効果がなく、困り果てていました。そこで能因法師は神社に詣で、自ら和歌を詠んで祈ったところ、なんと三日三晩雨が降り続いたというのです。この伝説がどこまで本当なのかは分かりませんが、平安時代には言葉に霊的な力が宿ると信じられていたため、能因法師の歌も神への願いとして受け入れられたのでしょう。

和歌を詠むことが単なる芸術ではなく、時には現実の出来事にも影響を与えると考えられていたことがわかります。

まとめ|百人一首『69番』のポイント

- 原文:あらし吹く み室の山の もみぢばは 竜田の川の 錦なりけり

- 読み方:あらしふく みむろのやまの もみじばは たつたのかわの にしきなりけり

- 決まり字:あらし(三字決まり)

- 現代語訳:山風が吹き荒らす三室山の紅葉が散り、竜田川の水面に舞い降りる様子は、まるで美しい錦織物のようだ

- 背景:後冷泉天皇が主催した「永承四年内裏歌合」で披露された和歌。紅葉の美しさを描写し、優れた情景表現が評価された

- 語句解説

- 語句解説①:あらし吹く‐山から吹き下ろす強い風を指し、紅葉を散らす自然の力を表現している

- 語句解説②:み室の山‐奈良県にある三室山のこと。紅葉の名所で、古くから和歌に詠まれてきた歌枕の一つ

- 語句解説③:もみぢば‐紅葉した木の葉のこと。秋になると赤や黄色に色づき、美しい風景を作り出す

- 語句解説④:竜田の川‐奈良県を流れる竜田川。紅葉の名所として知られ、多くの和歌に登場する

- 語句解説⑤:錦なりけり‐紅葉の色と川の風景を錦織物に例えた表現。「なり」は断定の助動詞、「けり」は詠嘆の助動詞

- 作者:能因法師(のういんほうし)

- 作者の業績:和歌の名所を旅し、歌枕を多く詠んだ漂泊の歌人。『能因法師集』『玄々集』などの歌集を編纂

- 出典:後拾遺和歌集(ごしゅういわかしゅう)

- 出典の収録巻:秋・366番

- 語呂合わせ:あらし たつ(嵐立つ)

- 豆知識①:能因法師の「旅のウソ」‐白河の関に行ったふりをするため、自ら噂を広め、日に焼けた演出をしたというエピソードが残っている

- 豆知識②:竜田川と紅葉の関係‐紅葉が流れる様子を錦に例える表現は、多くの和歌で使われており、竜田川は平安貴族にとって馴染みの深い名所だった

- 豆知識③:能因法師の雨乞い伝説‐干ばつに悩む村人のために和歌を詠み、三日三晩の雨を降らせたと伝えられている