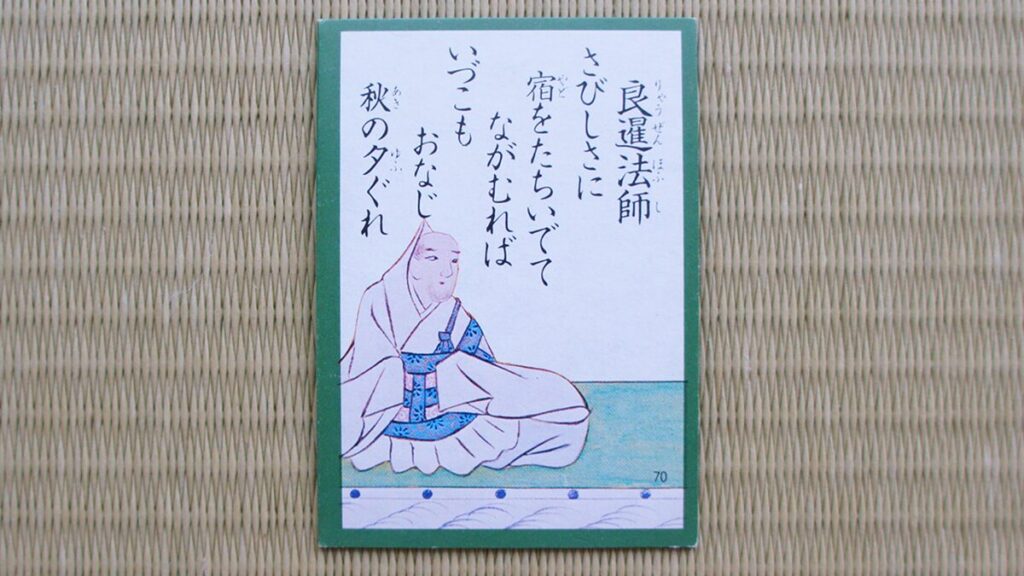

百人一首の第70番は、良暹法師(りょうぜんほうし)が詠んだ、秋の夕暮れに感じる孤独感を美しく表現した歌として知られています。

百人一首『70番』の和歌とは

原文

さびしさに 宿を立ち出でて ながむれば いづこもおなじ 秋の夕ぐれ

読み方・決まり字

さびしさに やどをたちいでて ながむれば いづこもおなじ あきのゆふぐれ

「さ」(一字決まり)

現代語訳・意味

あまりにも寂しさに耐えきれず、住んでいる庵から外に出て辺りを見渡してみた。しかし、どこを見ても同じように寂しい秋の夕暮れが広がっているだけだった。

背景

百人一首『70番』の歌は、良暹法師が大原という静かな山里で隠遁生活を始めた頃に詠まれたとされています。良暹法師は比叡山で修行をしていましたが、老いて山を降り、自然豊かで人里離れた大原に草庵を構えて住み始めました。しかし、修行僧が多くいた比叡山とは異なり、友人もおらず人けがない生活は、彼に強い孤独感を与えました。

この歌は、その孤独をどうしようもなく感じ、庵を出て辺りを歩いてみたものの、どこを見ても寂しい秋の夕暮れが広がっているという状況を詠んだものです。背景には、秋という季節が持つ特有の寂しさや孤独感があり、これが歌全体の情緒を深めています。作者の生活や自然との関わりが歌に強く表現されています。

語句解説

| さびしさに | 「さびしさ」は、平安時代の言葉で秋や冬の寂寥感を指します。特に、人の少ない場所やひとりきりの寂しさを表現しています。「に」は原因や理由を示し、「寂しさのせいで」という意味です。 |

|---|---|

| 宿を立ち出でて | 「宿(やど)」は住居や庵のことを指します。この歌では作者が住んでいる草庵を意味しています。「立ち出でて」は「立ち去って外に出る」という行動を示しています。 |

| ながむれば | 「ながむ」は、単に遠くを眺めるだけでなく、物思いにふけりながらじっと見るというニュアンスを含みます。「ながむれば」はその已然形で、「眺めてみると」と訳されます。 |

| いづこもおなじ | 「いづこも」は「どこも」を意味します。「おなじ」は「同じように寂しい」という形容を表します。 |

| 秋の夕ぐれ | 秋の夕暮れは、平安時代の歌人たちが好んだ情緒豊かな情景です。特にこの歌では、どこにいても感じられる孤独と寂しさを象徴しています。 |

作者|良暹法師

| 作者名 | 良暹法師(りょうぜんほうし) |

|---|---|

| 本名 | 不明 |

| 生没年 | 不詳 |

| 家柄 | 母親は藤原実方家の童女白菊と伝えられていますが、父親についての記録はありません。 |

| 役職 | 比叡山延暦寺の僧侶。祇園社(現在の八坂神社)の別当(寺社の管理をする役職)を務めました。 |

| 業績 | 私撰集『良暹打聞』を編纂したとされていますが、現存していません。『後拾遺和歌集』をはじめ、多くの歌が勅撰和歌集に収録されています。 |

| 歌の特徴 | 修行僧らしい厳粛さや自然の情景を取り入れた叙情的な表現が特徴的。特に「秋の夕暮れ」などの寂寥感や幽玄な美しさを表現する歌が知られています。 |

出典|後拾遺和歌集

| 出典 | 後拾遺和歌集(ごしゅういわかしゅう) |

|---|---|

| 成立時期 | 1086年(応徳3年) |

| 編纂者 | 藤原通俊(ふじわらのみちとし)が中心 |

| 位置づけ | 八代集の4番目の勅撰和歌集 |

| 収録歌数 | 1,218首 |

| 歌の特徴 | 伝統的な和歌を受け継ぎつつ新風を示し、女性歌人の作品が多く、宮廷生活を具体的に反映した詞書が特徴です。 |

| 収録巻 | 「秋」333番 |

語呂合わせ

さびしさに やどをたちいでて ながむれば いづこもおなじ あきのゆふぐれ

「さ いづも(さみしい いつも)」

百人一首『70番』の和歌の豆知識

「いづこもおなじ秋の夕暮れ」とはどういう意味ですか?

この表現は、作者が感じた孤独感を象徴しています。庵を出て、周囲の自然を眺めたときの感情をそのまま言葉にした表現です。作者は、人のいない山里を歩きながら「どこに行っても、この寂しさは変わらない」と悟り、秋の夕暮れにしみじみとした感慨を抱きました。

この言葉は、秋特有の静けさや物悲しさを象徴し、平安時代の和歌においても多く用いられた「余韻」や「幽玄」の美学を表しています。場所が変わっても心の孤独は変わらない、そんな普遍的な感情を詠んだ部分です。

「秋の夕暮れ」が流行した理由とは?

このフレーズは、景色だけでなく、心の内面をも描き出す力があると評価されました。良暹法師の歌もその一例で、後の時代には「三夕の歌」と呼ばれる名歌も生まれるほど、この結び方が支持されました。

この流行の背景には、寂しさや余韻を美しいとする当時の美的感覚がありました。

大原という場所が持つ意味

この地域は、僧侶や隠者が修行や隠遁生活をするための土地として知られており、自然が多く、静寂を味わうには理想的な環境でした。

一方で、孤独を感じやすい場所でもあり、良暹法師はその中で感じた寂しさをこの歌に込めたのです。この場所の静けさが歌に深い情緒を与えています。

まとめ|百人一首『70番』のポイント

- 原文:さびしさに 宿を立ち出でて ながむれば いづこもおなじ 秋の夕ぐれ

- 読み方:さびしさに やどをたちいでて ながむれば いづこもおなじ あきのゆふぐれ

- 決まり字:さ(一字決まり)

- 現代語訳:あまりの寂しさに庵を出て見渡すと、どこを見ても同じように寂しい秋の夕暮れが広がっていた

- 背景:良暹法師が比叡山を降り、大原で隠遁生活を始めた頃の寂しさを詠んだ

- 語句解説①:さびしさに‐秋や冬の寂寥感を表す言葉で、当時の人々の孤独な心情を映している

- 語句解説②:宿を立ち出でて‐「宿」は草庵を指し、庵を出るという意味

- 語句解説③:ながむれば‐単に眺めるのではなく、物思いにふけりながら見るという意味

- 語句解説④:いづこもおなじ‐「いづこも」は「どこも」を意味し、どこへ行っても変わらないというニュアンスを持つ

- 語句解説⑤:秋の夕ぐれ‐秋特有の寂しさや物悲しさを象徴する情景

- 作者:良暹法師(りょうぜんほうし)

- 作者の業績:私撰集『良暹打聞』を編纂(現存せず)、勅撰和歌集に多数の歌が収録されている

- 出典:後拾遺和歌集(ごしゅういわかしゅう)

- 出典の収録巻:秋・333番

- 語呂合わせ:さ いづも(さみしい いつも)

- 豆知識①:「いづこもおなじ秋の夕暮れ」は、場所が変わっても心の孤独は変わらないことを表現している

- 豆知識②:「秋の夕暮れ」という結びは、平安時代後期に流行した表現で、三夕の歌の一つにも影響を与えた

- 豆知識③:大原は僧侶や隠者の修行・隠遁の地として知られ、静寂に満ちた環境が歌の情緒を深めている