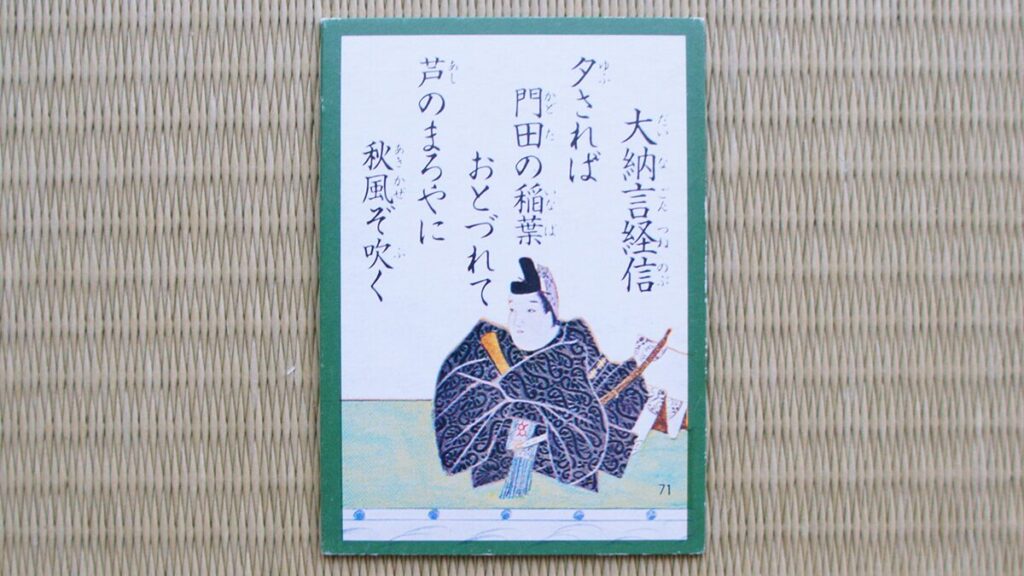

百人一首の第71番は、作者 大納言経信(だいなごんつねのぶ)が詠んだ、秋の田園風景を静かに描いた一首として知られています。

百人一首『71番』の和歌とは

原文

夕されば 門田の稲葉 おとづれて 芦のまろやに 秋風ぞ吹く

読み方・決まり字

ゆうされば かどたのいなば おとづれて あしのまろやに あきかぜぞふく

「ゆう」(二字決まり)

現代語訳・意味

夕方になると、家の門の近くにある田んぼの稲葉がさわさわと音を立て、その音とともに、葦葺きの粗末な小屋にも秋風が吹いてくる。

背景

百人一首『71番』は、大納言経信が「田家の秋風」という題で詠んだ歌です。この歌は、源経信の親戚である源師賢が所有する梅津(現在の京都市右京区梅津)の山荘で行われた歌会で披露されました。当時の貴族たちは田園趣味を楽しみ、郊外に別荘を建てて自然を満喫していました。

この歌は、秋の夕暮れに吹く涼やかな風と、稲穂が揺れる田園風景を描き、風情ある田舎暮らしの一場面を切り取っています。また、自然の美しさとともに、貴族たちの余暇の優雅さを今に伝える一首です。

語句解説

| 夕されば(ゆうされば) | 「され」は動詞「さる」の已然形で、「移り変わる」という意味を持ちます。接続助詞「ば」と組み合わせて「夕方になると」という意味になります。 |

|---|---|

| 門田(かどた)の稲葉(いなば) | 「門田」は家の門前にある田んぼを指します。「稲葉」は稲の葉のことで、秋風によって揺れる様子が詠まれています。 |

| おとづれて | 動詞「おとづる」の連用形です。元々は「音を立てる」という意味で使われ、ここでは「稲葉が風に揺れて音を立てる」という表現になっています。 |

| 蘆のまろや(あしのまろや) | 「蘆」は葦のことで、「まろや」は葦で葺いた粗末な小屋を指します。ここでは貴族の別荘として使われた小屋のことを指しています。 |

| 秋風ぞ吹く(あきかぜぞふく) | 「ぞ」は強調の係助詞で、秋風が吹き渡る情景を力強く表現しています。「吹く」はカ行四段活用動詞の連体形です。 |

作者|大納言経信

| 作者名 | 大納言経信(だいなごんつねのぶ) |

|---|---|

| 本名 | 源経信(みなもとのつねのぶ) |

| 生没年 | 1016年(承徳元年)~1097年(承徳元年) |

| 家柄 | 宇多源氏の一族。宇多天皇の皇子・敦実親王の子孫にあたる。 |

| 役職 | 正二位・大納言(平安時代後期の高位の貴族) |

| 業績 | 漢詩や和歌、管弦(楽器の演奏)に優れた才人。朝廷での礼式や作法など「有職(ゆうそく)」の知識にも通じていた。 |

| 歌の特徴 | 自然の風景や田園風景を穏やかに描き、静かな情緒を感じさせる作品が多い。平安貴族のリゾート感覚や趣味を反映した歌が多く、洗練された叙景を得意とした。 |

出典|金葉和歌集

| 出典 | 金葉和歌集(きんようわかしゅう) |

|---|---|

| 成立時期 | 1124年(天治元年)頃 |

| 編纂者 | 源俊頼(みなもとのとしより) |

| 位置づけ | 八代集の5番目の勅撰和歌集 |

| 収録歌数 | 約650首 |

| 歌の特徴 | 新奇な表現や自然観照、田園趣味を重視。巻末に連歌を加えた革新性が特徴で、当代歌人の歌が多く収録されています。 |

| 収録巻 | 「秋」183番 |

語呂合わせ

ゆうされば かどたのいなば おとづれて あしのまろやに あきかぜぞふく

「ゆう あし(ゆうちゃんの脚)」

百人一首『71番』の和歌の豆知識

貴族たちが楽しんだ「田園リゾート」とは?

これは「田園趣味」と呼ばれ、都市の喧騒から離れて自然を満喫することが目的でした。

百人一首『71番』の舞台となった源師賢の山荘も、そのような田園リゾートの一つでした。当時の貴族たちは、美しい田園風景を眺めながら歌を詠んだり、楽器を奏でたりして優雅な時間を過ごしていたのです。経信のこの歌は、そうした穏やかな田舎の暮らしを映し出しています。

「門田の稲葉」とはどんな風景?

平安時代、田んぼは農民だけのものではなく、貴族たちも別荘の周囲に田を持ち、その景色を楽しんでいました。特に収穫の季節には、稲穂が黄金色に輝き、風に揺れる様子がとても美しかったといわれています。

経信の歌では、その稲葉が秋風に揺れる音が詠まれ、静かで趣のある情景が表現されています。現代でも、稲穂が風にそよぐ光景は、日本の原風景の一つとして親しまれています。

「秋風ぞ吹く」の“ぞ”の秘密

平安時代の和歌では、特定の言葉を際立たせるために「ぞ」「なむ」「や」「か」などの助詞がよく使われました。「秋風ぞ吹く」の場合、「ぞ」によって秋風の存在感が増し、歌全体に清涼感を与えています。

単に「秋風が吹いている」と言うよりも、「秋風がまさに吹き抜けていく」といった強い印象を残す表現になっています。わずか五七五七七の短い歌の中で、こうした一文字が持つ役割はとても大きいのです。

まとめ|百人一首『71番』のポイント

- 原文:夕されば 門田の稲葉 おとづれて 芦のまろやに 秋風ぞ吹く

- 読み方:ゆうされば かどたのいなば おとづれて あしのまろやに あきかぜぞふく

- 決まり字:ゆう(二字決まり)

- 現代語訳:夕方になると、家の門の近くにある田んぼの稲葉がさわさわと音を立て、その音とともに、葦葺きの粗末な小屋にも秋風が吹いてくる

- 背景:この歌は「田家の秋風」という題で詠まれ、源経信の親戚・源師賢の梅津の山荘で催された歌会で披露された

- 語句解説①:夕されば‐動詞「さる」の已然形「され」+接続助詞「ば」で「夕方になると」という意味

- 語句解説②:門田の稲葉‐家の門前にある田んぼの稲の葉を指し、風に揺れる情景を表す

- 語句解説③:おとづれて‐動詞「おとづる」の連用形で「音を立てる」という意味

- 語句解説④:蘆のまろや‐葦で葺いた小さな仮住まいの小屋を指し、ここでは貴族の別荘を示す

- 語句解説⑤:秋風ぞ吹く‐強調の助詞「ぞ」により、秋風が吹く情景を際立たせる

- 作者:大納言経信(源経信)

- 作者の業績:漢詩や和歌、管弦に優れ、朝廷の礼式や作法など「有職」の知識に通じていた

- 出典:金葉和歌集(きんようわかしゅう)

- 出典の収録巻:秋・183番

- 語呂合わせ:ゆう あし(ゆうちゃんの脚)

- 豆知識①:貴族たちの田園リゾート‐平安時代の貴族は田舎の別荘で自然を満喫し、歌会や管弦を楽しむ文化を持っていた

- 豆知識②:門田の稲葉の風景‐田んぼは貴族にとっても美しい風景の一部であり、風に揺れる稲葉の音が秋の訪れを感じさせた

- 豆知識③:「秋風ぞ吹く」の“ぞ”の役割‐「ぞ」は和歌において強調の役割を持ち、秋風の存在感を際立たせる効果がある