百人一首の第73番は、作者・大江匡房(おおえのまさふさ)が遠くの山桜の美しさと霞の情景を詠んだ歌として知られています。

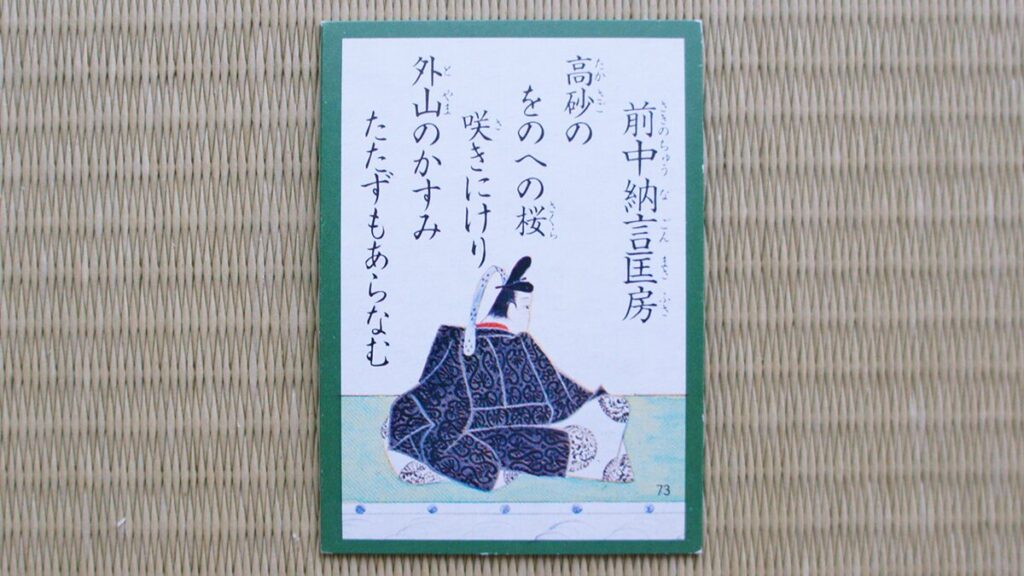

百人一首『73番』の和歌とは

原文

高砂の 尾の上の桜 咲きにけり 外山の霞 たたずもあらなむ

読み方・決まり字

たかさごの おのへのさくら さきにけり とやまのかすみ たたずもあらなむ

「たか」(二字決まり)

現代語訳・意味

遠くにある高い山の頂上に桜が美しく咲いたことだ。人里近くの山にかかる霞よ、どうか立たないでほしい。その美しい桜が霞んで見えなくなってしまわないように。

背景

百人一首『73番』の歌は、平安時代後期に大江匡房が詠んだ和歌で、『後拾遺和歌集』に収録されています。

この歌は、内大臣・藤原師通の邸宅で開かれた宴の席で、「遥かに山桜を望む」というお題を与えられた際に詠まれました。当時の貴族たちは、自然の風景や四季の移り変わりを楽しみ、歌に詠むことを文化としていました。特に春の桜は美しさの象徴とされ、多くの歌人に愛されるテーマでした。

この歌では、遠くの山の美しい桜と手前に広がる霞の対比が巧みに描かれています。作者の素直な感動や願いが込められた、平安貴族の美意識が感じられる一首です。

語句解説

| 高砂(たかさご)の | 「高砂」は高く積もった砂を意味し、転じて「高い山」を表します。 |

|---|---|

| 尾(を)の上(へ)の桜 | 「尾の上」は「峰の上」という意味で、山の頂上を指します。「桜」はその山頂に咲く桜のことです。 |

| 咲きにけり | 「に」は完了の助動詞「ぬ」の連用形で、「けり」は感動を表す助動詞です。「咲いたなあ!」という驚きや感動を含んでいます。 |

| 外山(とやま)の霞(かすみ) | 「外山」は人里近い低い山のことです。「霞」は春に発生する霧やもやのことを指します。 |

| たたずもあらなむ | 「たたず」は打消の助動詞「ず」の連用形です。「なむ」は願望を表す終助詞です。「霞よ、どうか立たないでほしい」という強い願いを表現しています。 |

作者|権中納言匡房

| 作者名 | 権中納言匡房(ごんちゅうなごん まさふさ) |

|---|---|

| 本名 | 大江匡房(おおえの まさふさ) |

| 生没年 | 1041年(長久2年)~1111年(天永2年) |

| 家柄 | 学者や官僚を多く輩出した大江家の出身。赤染衛門のひ孫。 |

| 役職 | 権中納言(天皇の側近として政務を行う高位の役職) |

| 業績 | 学問に秀で、後三条天皇・白河天皇・堀河天皇らの教育係を務める。有職故実(ゆうそくこじつ)や政治にも通じ、多くの政策で助言を行った。 |

| 歌の特徴 | 技巧に偏らず、自然の美しさや情景を素直な感動で表現することが多い。また、漢詩にも優れ、知識と感性を融合させた作品が特徴的。 |

出典|後拾遺和歌集

| 出典 | 後拾遺和歌集(ごしゅういわかしゅう) |

|---|---|

| 成立時期 | 1086年(応徳3年) |

| 編纂者 | 藤原通俊(ふじわらのみちとし)が中心 |

| 位置づけ | 八代集の4番目の勅撰和歌集 |

| 収録歌数 | 1,218首 |

| 歌の特徴 | 伝統的な和歌を受け継ぎつつ新風を示し、女性歌人の作品が多く、宮廷生活を具体的に反映した詞書が特徴です。 |

| 収録巻 | 「春」120番 |

語呂合わせ

たかさごの おのへのさくら さきにけり とやまのかすみ たたずもあらなむ

「たか たた(鷹たたた)」

百人一首『73番』の和歌の豆知識

「高砂」は兵庫県の地名ではない?

しかし、この歌に登場する「高砂」は地名ではなく、「高い山」を意味する言葉です。平安時代の和歌では、具体的な地名ではなく、自然の情景を象徴的に表現することがよくあります。

実際、兵庫県の高砂市は海に近い場所であり、桜の名所として知られているわけではありません。このため、「高砂の」を「遠くにそびえる高い山」と解釈するのが適切です。作者はその山頂に咲く桜を眺め、その美しさを霞によって遮られたくないと願ったのです。

お酒の席で詠まれた即興の歌

貴族の宴では、即興で歌を詠むことがたびたび行われ、和歌の腕前が試される場でもありました。「遥かに山桜を望む」というお題が出されたとき、大江匡房は咄嗟にこの歌を詠んだとされています。

現代の感覚では、突然即興で詩を作るのは難しいですが、当時の貴族たちは日常的に和歌を詠み、言葉を磨いていました。そのため、このような場面で見事な歌を詠むことができたのです。まさに、平安貴族の教養の高さがうかがえるエピソードです。

この歌に「掛詞」は使われていない?

掛詞とは、一つの言葉に複数の意味を持たせることで、表現を豊かにする技法です。しかし、この歌には掛詞が使われていません。代わりに、遠くの山桜と手前の霞という二つの対比が巧みに表現されています。

技巧的な工夫をするのではなく、素直な感動をそのまま詠んだことで、歌の美しさが際立っています。掛詞のような複雑な仕掛けを用いずとも、シンプルな言葉の力だけで情景を鮮やかに描き出した点が、この歌の魅力の一つといえるでしょう。

まとめ|百人一首『73番』のポイント

- 原文:高砂の 尾の上の桜 咲きにけり 外山の霞 たたずもあらなむ

- 読み方:たかさごの おのへのさくら さきにけり とやまのかすみ たたずもあらなむ

- 決まり字:たか(二字決まり)

- 現代語訳:遠くにある高い山の頂上に桜が美しく咲いたことだ。人里近くの山にかかる霞よ、どうか立たないでほしい。その美しい桜が霞んで見えなくなってしまわないように

- 背景:平安時代後期、大江匡房が藤原師通の邸宅で開かれた宴の席で「遥かに山桜を望む」というお題を与えられ詠んだ歌。『後拾遺和歌集』に収録されている

- 語句解説①:高砂(たかさご)‐「高く積もった砂」の意から転じて「高い山」を指す

- 語句解説②:尾の上(おのへ)‐「峰の上」の意味で、山の頂上を示す

- 語句解説③:咲きにけり‐「に」は完了の助動詞、「けり」は感動を表す助動詞で「咲いたなあ!」という驚きや感動を表現

- 語句解説④:外山の霞(とやまのかすみ)‐人里近い低い山に立ちこめる春の霞を指す

- 語句解説⑤:たたずもあらなむ‐「なむ」は願望の終助詞で「霞よ、どうか立たないでほしい」と強く願う表現

- 作者:権中納言匡房(大江匡房)

- 作者の業績:学問に優れ、後三条天皇・白河天皇・堀河天皇らの教育係を務めた。政治にも精通し、さまざまな政策に助言を行った

- 出典:後拾遺和歌集(ごしゅういわかしゅう)

- 出典の収録巻:春・120番

- 語呂合わせ:たか たた(鷹たたた)

- 豆知識①:「高砂」は兵庫県の地名ではない‐この歌に登場する「高砂」は兵庫県の高砂市とは関係がなく、「高い山」を意味する

- 豆知識②:お酒の席で詠まれた即興の歌‐この歌は藤原師通の邸宅で開かれた宴の席で、即興で詠まれたとされる

- 豆知識③:「掛詞」は使われていない‐遠くの山桜と手前の霞という二つの対比を素直な表現で詠んでいる