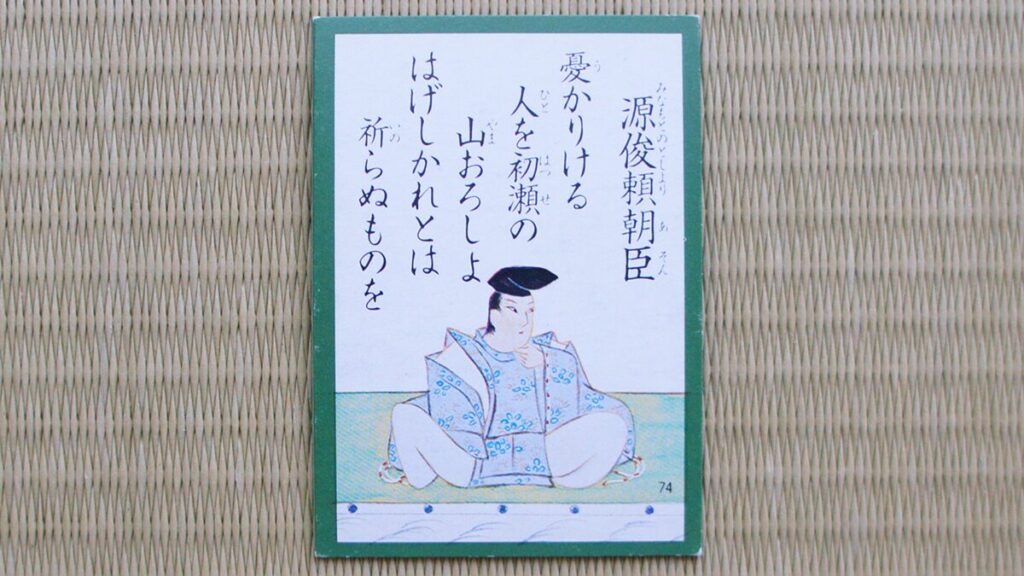

百人一首の第74番は、作者・源俊頼朝臣(みなもとのとしよりあそん)が詠んだ、報われない恋心と切実な願いを表現した歌として知られています。

百人一首『74番』の和歌とは

原文

憂かりける 人を初瀬の 山おろしよ はげしかれとは 祈らぬものを

読み方・決まり字

うかりける ひとをはつせの やまおろしよ はげしかれとは いのらぬものを

「うか」(二字決まり)

現代語訳・意味

私につれなく冷たいあの人が、私のことを少しでも思ってくれるようにと初瀬(はつせ)の観音様に祈りました。しかし、初瀬の山から吹き下ろす風よ。あなたのように冷たさがさらに激しくなるようにとは祈らなかったのに。

背景

この歌が詠まれた背景には、平安時代の恋愛事情と信仰心が深く関わっています。

当時の貴族社会では、恋愛は一途な思いだけでは成就しにくく、神仏に願掛けをすることが一般的でした。源俊頼朝臣は、自分に冷たく接する相手の心が変わるようにと、奈良県桜井市にある長谷寺(はせでら)の観音様に祈願しました。しかし、その願いが叶うどころか、相手の態度はさらに冷たく感じられるようになります。

この歌は、そんな報われない恋の切なさや焦燥感を、山から吹き下ろす激しい風「山おろし」に重ね合わせて表現したものです。当時の人々にとって、自然現象や神仏への祈りは日常生活と密接に結びついており、その心情がこの一首には色濃く反映されています。

語句解説

| 憂かりける(うかりける) | 「憂し(うし)」は「思い通りにならない」「つれない」という意味の形容詞。「ける」は過去の助動詞で、連体形です。全体で「つれないあの人」という意味になります。 |

|---|---|

| 人を(ひとを) | 「人」は恋い慕う相手を指しています。「を」はその相手を対象とした意味です。 |

| 初瀬(はつせ) | 奈良県桜井市にある地名で、長谷寺(はせでら)がある場所です。観音信仰の名所として知られ、多くの人が願い事を祈りに訪れました。 |

| 山おろし(やまおろし) | 山から吹き下ろす強く冷たい風のこと。この風を擬人化し、冷たさや激しさを表現しています。 |

| はげしかれ(はげしかれ) | 「はげし」は「激しい」「厳しい」という意味の形容詞。「かれ」は命令形で、「もっと激しくなれ」という意味になります。 |

| とは(とは) | 格助詞「と」に係助詞「は」がついた形。「〜だとは」という意味合いで使われます。 |

| 祈らぬ(いのらぬ) | 動詞「祈る」の打消しの助動詞「ず」の連体形。「祈らなかった」「祈っていない」という意味です。 |

| ものを(ものを) | 逆接の確定条件を表す接続助詞。「〜なのに」「〜であるにもかかわらず」と訳されます。 |

作者|源俊頼朝臣

| 作者名 | 源俊頼朝臣(みなもとのとしよりあそん) |

|---|---|

| 本名 | 源俊頼(みなもとのとしより) |

| 生没年 | 1055年(天喜3年)~1129年(大治4年) |

| 家柄 | 宇多源氏の流れを汲む家系。父は大納言・源経信(みなもとのつねのぶ)。 |

| 役職 | 堀河天皇の楽人として仕えた後、白河院の命により『金葉和歌集』の撰者を務める。 |

| 業績 | 和歌の理論書『俊頼髄脳(としよりずいのう)』を著す。百首歌(ひゃくしゅうた)の形式を発展させ、「堀河百首」を成立させる。 |

| 歌の特徴 | 情感豊かで技巧的な表現を得意とする。擬人法や比喩を巧みに使い、深い感情を表現する。 |

出典|千載和歌集

| 出典 | 千載和歌集(せんざいわかしゅう) |

|---|---|

| 成立時期 | 1188年(文治4年) |

| 編纂者 | 藤原俊成(ふじわらのしゅんぜい) |

| 位置づけ | 八代集の7番目の勅撰和歌集 |

| 収録歌数 | 1,288首 |

| 歌の特徴 | 平安末期の幽玄で温雅な歌風を特徴とし、新奇を抑えた調和の美を追求。釈教や神祇に特化した巻があり、雑歌には長歌や旋頭歌も収録。 |

| 収録巻 | 「恋」707番 |

語呂合わせ

うかりける ひとをはつせの やまおろしよ はげしかれとは いのらぬものを

「うか はげ(うっかり はげ)」

百人一首『74番』の和歌の豆知識

「山おろしよ はげしかれ」とはどういう意味ですか?

ここで「山おろし」は山から吹き下ろしてくる冷たく激しい風を指し、作者はその風に向かって語りかけるように表現しています。しかし、この一節は単なる自然描写ではなく、冷たく振る舞う恋人の心を「山おろしの風」に重ね合わせているのです。

作者は恋人の冷たさがさらに激しくなることを望んでいるわけではなく、「そのようには祈らなかったのに」と、叶わない恋への嘆きや失望を風に託して表現しています。この比喩的な表現により、自然と感情が一体化し、作者の切実な恋心がより鮮やかに伝わってきます。

「祈らぬものを」に込められた逆接

作者は恋人の冷たさがさらに激しくなるようには祈らなかったのに、実際にはそのような結果になってしまったことへの嘆きを表しています。この部分には、期待とは逆の結果になった悲しみや無力感が込められています。

平安時代の恋愛歌に見られる、切なさや諦めの感情がこの一言に集約されています。

初瀬観音は恋愛成就の名所

特に恋愛成就を願う人々が数多く訪れ、観音様に祈願を行いました。源俊頼朝臣も、恋人の冷たい態度が変わることを願ってこの場所を訪れたと考えられています。当時の人々にとって、神仏への祈りは現実の困難を乗り越えるための重要な手段でした。

この背景を知ると、歌に込められた作者の切実な気持ちがより深く感じられるでしょう。

まとめ|百人一首『74番』のポイント

- 原文:憂かりける 人を初瀬の 山おろしよ はげしかれとは 祈らぬものを

- 読み方:うかりける ひとをはつせの やまおろしよ はげしかれとは いのらぬものを

- 決まり字:うか(二字決まり)

- 現代語訳:私につれなく冷たいあの人が、私のことを思ってくれるようにと初瀬の観音様に祈った。しかし、初瀬の山おろしよ、お前のように冷たさがさらに激しくなるようにとは祈らなかったのに

- 背景:平安時代の貴族社会では恋愛成就のために神仏に祈る風習があった。作者は奈良の長谷寺で恋の成就を祈ったが、願いが叶わず、恋人の冷たい態度がさらに増したことを嘆いた歌である

- 語句解説①:憂かりける‐「憂し(うし)」は「つらい・つれない」という意味の形容詞。過去の助動詞「ける」がついて「つれないあの人」の意味になる

- 語句解説②:人を‐恋い慕う相手を指している

- 語句解説③:初瀬‐奈良県桜井市の地名。観音信仰で有名な長谷寺があり、恋愛成就を願う人々が訪れた

- 語句解説④:山おろし‐山から吹き下ろす強く冷たい風。この歌では恋人の冷たさを表現する比喩になっている

- 語句解説⑤:はげしかれ‐「はげし」は「激しい・厳しい」の意味。「かれ」は命令形で、「もっと激しくなれ」の意味を持つ

- 語句解説⑥:とは‐格助詞「と」に係助詞「は」がついた形で、「〜だとは」という意味を持つ

- 語句解説⑦:祈らぬ‐動詞「祈る」の打消し形。「祈らなかった」「祈っていない」の意味

- 語句解説⑧:ものを‐逆接の確定条件を表す接続助詞で、「〜なのに」「〜であるにもかかわらず」と訳される

- 作者:源俊頼朝臣(みなもとのとしよりあそん)

- 作者の業績:雅楽の楽人として活動し、後に和歌の才能を認められ『金葉和歌集』の撰者を務めた。和歌理論書『俊頼髄脳』を著し、百首歌の形式を発展させた

- 出典:千載和歌集(せんざいわかしゅう)

- 出典の収録巻:恋・707番

- 語呂合わせ:うか はげ(うっかり はげ)

- 豆知識①:「山おろしよ はげしかれ」とは‐叶わない恋への嘆きや失望を風に託して表現した

- 豆知識②:「祈らぬものを」は逆接の意味‐作者は恋人の冷たさが激しくなるように祈らなかったのに、現実は逆になったことを嘆いている

- 豆知識③:初瀬観音は恋愛成就の名所‐長谷寺は平安時代から観音信仰の聖地であり、特に恋愛成就を願う人々が訪れた