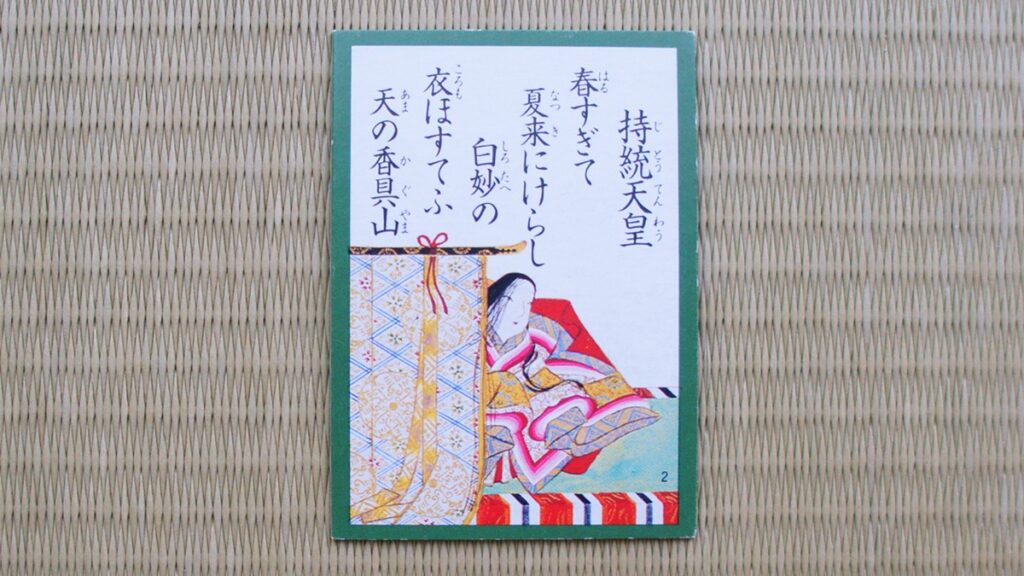

百人一首の第2番は、作者 持統天皇(じとうてんのう)が詠んだ、季節の移り変わりと美しい自然を描いた歌として知られています。

百人一首『2番』の和歌とは

原文

春すぎて 夏来にけらし 白妙の 衣ほすてふ 天の香具山

読み方・決まり字

はるすぎて なつきにけらし しろたえの ころもほすちょう あまのかぐやま

「はるす」(三字決まり)

現代語訳・意味

春が過ぎて、いつの間にか夏が来たようです。夏になると、白い衣を干すと言われている天の香具山に、真っ白な衣が干されているのが見えます。

背景

百人一首『2番』は、持統天皇(じとうてんのう)が詠んだ和歌です。この歌は、春から夏へと季節が移り変わる情景を、美しい言葉で表現しています。当時の天皇は政治だけでなく、文化や芸術にも深く関わっており、この歌もその一環として詠まれました。

天の香具山(あまのかぐやま)は奈良県橿原市にある山で、神話にも登場する神聖な場所です。持統天皇は藤原京から香具山を眺め、白い衣が干されている様子と季節の移り変わりに感動し、この歌を詠んだとされています。政治的にも文化的にも重要な役割を果たした持統天皇の視点から、自然の美しさと季節の移ろいを感じ取ることができる和歌です。

語句解説

| 春すぎて | 春が過ぎたことを表す表現。季節の移り変わりを感じさせるフレーズです。 |

|---|---|

| 夏来にけらし | 「来にけらし」は「来にけるらし」の短縮形。「らし」は推定を表す助動詞で、「~らしい」という意味です。ここでは「夏が来たようだ」という推定が表されています。 |

| 白妙の(しろたえの) | 「白妙(しろたえ)」とは、梶の木の皮の繊維で織られた白い布のことです。この布の白さは、雲や雪を連想させることが多く、この和歌では「衣」にかかる枕詞として使われています。 |

| 衣ほすてふ(ころもほすちょう) | 「てふ」は「といふ(という)」が縮まった形です。「衣ほすてふ」で「衣を干すという」という意味になります。 |

| 天の香具山(あまのかぐやま) | 奈良県橿原市にある山で、大和三山の一つ。古代の神話や伝説と結びつき、「天の」という尊称が付けられています。 |

作者|持統天皇

| 作者名 | 持統天皇(じとうてんのう) |

|---|---|

| 本名 | 鸕野讃良皇女(うののさららのひめみこ) |

| 生没年 | 645年(大化元年) ~ 703年(大宝2年) |

| 家柄 | 天智天皇の皇女(娘)で、母は蘇我倉山田石川麻呂の娘・遠智娘(おちのいらつめ)。皇族の出身。 |

| 役職 | 第41代天皇。夫・天武天皇が亡くなった後、自らが天皇として即位した女性天皇。 |

| 業績 | 壬申の乱で夫・天武天皇を支援し、政権の安定に貢献した。藤原京を造営し、律令制度の整備を進め、奈良時代の政治基盤を築いた。 |

| 歌の特徴 | 神話や伝説と結びつく自然の風景を詠むことが多く、歴史的・文化的背景も反映されている。和歌の形式美を重んじつつ、自然と人間の生活を調和させた優雅な作品が多い。 |

出典|新古今和歌集

| 出典 | 新古今和歌集(しんこきんわかしゅう) |

|---|---|

| 成立時期 | 1205年(元久2年) |

| 編纂者 | 藤原定家(ふじわらのていか)、藤原家隆(ふじわらのいえたか)、源通具(みなもとのみちとも)などの歌人 |

| 位置づけ | 八代集の8番目の勅撰和歌集 |

| 収録歌数 | 約1,980首 |

| 歌の特徴 | 情調的で象徴的な表現が特徴で、余情や幽玄を重んじた繊細な歌風を持つ。初句切れや三句切れ、体言止めなどの技巧を多用し、貴族の失望感や虚無感を反映。 |

| 収録巻 | 「夏歌」175番 |

語呂合わせ

はるすぎて なつきにけらし しろたえの ころもほすちょう あまのかぐやま

「はるす まま(春過ぎてママが来る)」

百人一首『2番』の和歌の豆知識

持統天皇は百人一首唯一の女性天皇

彼女は政治において大きな功績を残しただけでなく、文化や芸術にも力を注ぎました。この和歌も、自然の美しさを味わう感性と、国家の統治者としての視点が交差しています。

持統天皇は藤原京を築き、奈良時代の基盤を作ったことで知られていますが、この歌にはそんな多忙な日々の中で自然と向き合う姿勢が表れています。歴史的背景を知ると、和歌の奥深さが一層楽しめるでしょう。

「天の香具山」は伝説の舞台

日本神話では天から降りてきた山とされ、「天の」という言葉が付けられています。この香具山は、周囲に広がる緑と衣の白さが織りなすコントラストが美しいと詠まれました。

昔、この山では夏になると白い布が干されていたと言われており、その風景が歌の背景となっています。現在も香具山は歴史的・文化的な観光地として親しまれています。

『万葉集』と異なる表現の面白さ

例えば、『万葉集』では「来たるらし」「干したり」と現在進行形で詠まれていますが、『百人一首』では「来にけらし」「干すてふ」と、少し過去を振り返るような言い回しになっています。

この違いから、詠まれた当時と後世での解釈や文化の変化が読み取れます。同じ和歌でも時代によって表現が変わることは興味深いポイントです。

まとめ|百人一首『2番』のポイント

- 原文:春すぎて 夏来にけらし 白妙の 衣ほすてふ 天の香具山

- 読み方:はるすぎて なつきにけらし しろたえの ころもほすちょう あまのかぐやま

- 決まり字:はるす(三字決まり)

- 現代語訳:春が過ぎて夏が来たようだ。天の香具山に白い衣が干されているのが見える

- 背景:持統天皇が藤原京から香具山を眺め、季節の移ろいを詠んだ歌

- 語句解説①:春すぎて‐春が過ぎ去ったことを表す表現

- 語句解説②:夏来にけらし‐「らし」は推定の助動詞で「夏が来たようだ」という意味

- 語句解説③:白妙の‐梶の木の繊維で織られた白い布を指す

- 語句解説④:衣ほすてふ‐「てふ」は「という」が縮まった形で、「衣を干すという」の意味

- 語句解説⑤:天の香具山‐奈良県橿原市にある大和三山の一つで、神話の舞台

- 作者:持統天皇

- 作者の業績:藤原京を築き、律令制度を整備し、奈良時代の政治基盤を構築した

- 出典:新古今和歌集

- 出典の収録巻:夏歌・175番

- 語呂合わせ:覚え方「はるす まま(春過ぎてママが来る)」

- 豆知識①:持統天皇は百人一首唯一の女性天皇‐政治と文化の両面で重要な役割を果たした

- 豆知識②:天の香具山は伝説の舞台‐神話に登場し、「天の」という尊称がつけられている

- 豆知識③:『万葉集』と表現が異なる‐「来たるらし」や「干したり」など時代による違いが見られる