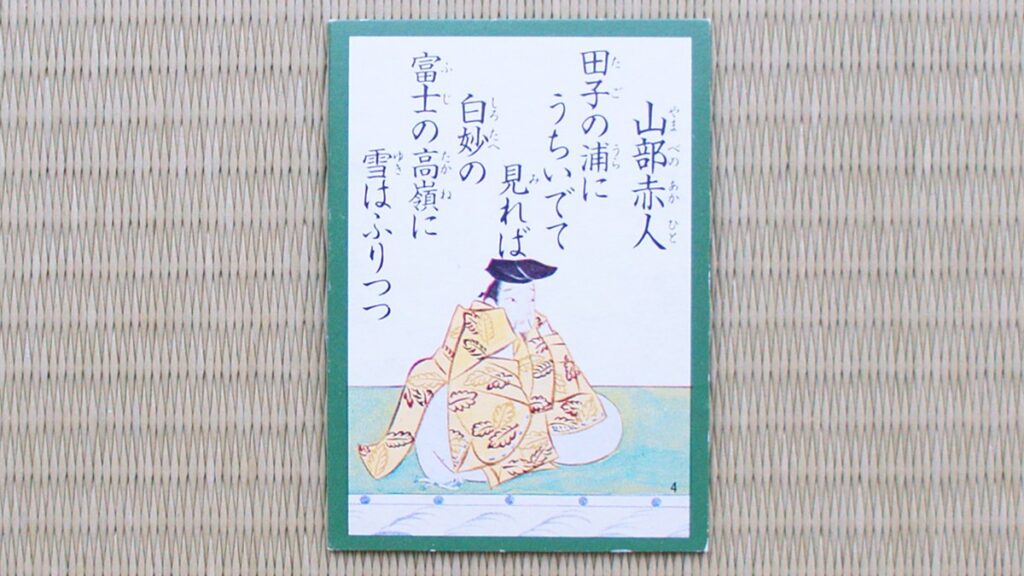

百人一首の第4番は、作者 山部赤人(やまべのあかひと)が詠んだ、富士山の美しい雪景色を描写した歌として知られています。

百人一首『4番』の和歌とは

原文

田子の浦に うち出でてみれば 白妙の 富士の高嶺に 雪は降りつつ

読み方・決まり字

たごのうらに うちいでてみれば しろたえの ふじのたかねに ゆきはふりつつ

「たご」(二字決まり)

現代語訳・意味

田子の浦の海辺に出て、はるかに見上げると、真っ白な富士山の頂上に雪がしんしんと降り続けている様子が見える。

背景

百人一首『4番』の歌は、奈良時代の宮廷歌人・山部赤人(やまべのあかひと)によって詠まれた歌です。この歌は、『万葉集』に収められたものが後に『新古今和歌集』にも採用され、さらに藤原定家によって百人一首の4番目に選ばれました。

舞台となる「田子の浦」は、現在の静岡県周辺に位置する海岸です。しかし、正確な場所は特定されていません。当時の人々にとって富士山は神聖な存在であり、その美しい姿はさまざまな歌に詠まれました。

この歌では、雪が降り積もる富士山の神秘的な情景を、田子の浦からの眺望として詠んでいます。作者は実際にその場で見た風景だけでなく、想像力も働かせてこの幻想的な世界を描き出しました。こうした背景があるからこそ、この歌は時代を超えて多くの人に愛され続けているのです。

語句解説

| 田子の浦(たごのうら) | 駿河国(現在の静岡県)の海岸を指します。ただし、現在の田子の浦と必ずしも同じ場所かは不明です。歌の中では、美しい景色の舞台として描かれています。 |

|---|---|

| うち出でてみれば(うちいでてみれば) | 「うち」は接頭語で、特に意味を強調する役割を持っています。「出でてみれば」は「出る+見る」の意味で、「外に出て見てみると」という動作を表します。 |

| 白妙の(しろたえの) | 白い布のように見える雪のたとえ。白妙は、梶の木の皮の繊維で作られた白い布のことを指し、純白のイメージを表現しています。 |

| 富士の高嶺(ふじのたかね) | 富士山の高い峰を指しています。日本を代表する山である富士山は、この和歌の中心的な風景となっています。 |

| 雪は降りつつ(ゆきはふりつつ) | 「つつ」は反復・継続を表す接続助詞で、「雪が降り続けている」という意味を持ちます。時間の流れを感じさせる表現です。 |

作者|山部赤人

| 作者名 | 山部赤人(やまべのあかひと) |

|---|---|

| 生没年 | 不詳(奈良時代、7世紀後半から8世紀初頭にかけて活躍。736年頃没したという説があります) |

| 家柄 | 身分が低い下級官人であったと考えられていますが、詳細は不明です。 |

| 役職 | 宮廷歌人として天皇に仕え、天皇の行幸(ぎょうこう:天皇の外出)に同行して歌を詠む役割を持っていました。 |

| 業績 | 三十六歌仙の一人に数えられ、特に自然を題材にした叙景歌に優れた歌人として知られています。同時代の歌人、柿本人麻呂と並んで「歌聖」として賞賛されています。 |

| 歌の特徴 | 自然の美しさや景色を描写した叙景歌が多いです。山や海など、雄大な風景を鮮明に詠み、幻想的かつ繊細な表現を特徴としています。 |

出典|新古今和歌集

| 出典 | 新古今和歌集(しんこきんわかしゅう) |

|---|---|

| 成立時期 | 1205年(元久2年) |

| 編纂者 | 藤原定家(ふじわらのていか)、藤原家隆(ふじわらのいえたか)、源通具(みなもとのみちとも)などの歌人 |

| 位置づけ | 八代集の8番目の勅撰和歌集 |

| 収録歌数 | 約1,980首 |

| 歌の特徴 | 情調的で象徴的な表現が特徴で、余情や幽玄を重んじた繊細な歌風を持つ。初句切れや三句切れ、体言止めなどの技巧を多用し、貴族の失望感や虚無感を反映。 |

| 収録巻 | 「冬」675番 |

語呂合わせ

たごのうらに うちいでてみれば しろたえの ふじのたかねに ゆきはふりつつ

「たご ふふ(たこ(に似ているふ)が2匹でふたご)」

百人一首『4番』の和歌の豆知識

見えるはずのない雪景色

しかし、実際には遠く離れた田子の浦から富士山の山頂に雪が降り続ける様子を見ることはできません。

そのため、この描写は山部赤人の想像力によるものと考えられています。この想像によって、歌に幻想的な雰囲気が生まれ、現実の風景を超えた神秘的な情景が広がっています。こうした工夫は、和歌ならではの特徴であり、当時の人々にも深い感動を与えたことでしょう。

富士山は「霊峰」

「霊峰」とは、神聖な山を意味し、神々が宿る場所と考えられていたのです。この歌でも富士山はただの風景ではなく、神秘的で荘厳な存在として描かれています。雪に覆われた富士山の白さは、その神聖さを一層強調しています。

当時の人々にとって富士山は自然の力や神の存在を象徴する特別な存在でした。この歌が今なお多くの人に感動を与えるのも、富士山への特別な想いが込められているからです。

歌枕「田子の浦」

歌枕とは、多くの歌で用いられる名所や風景のことを指します。田子の浦は、富士山と組み合わせて描かれることが多く、古代からその美しい景観が知られていました。

この歌でも、田子の浦から見た富士山が描かれていますが、実際には田子の浦の正確な場所はわかっていません。この曖昧さがかえって田子の浦を幻想的でロマンティックな場所にしています。歌枕を知ることで、和歌の背景や魅力がより深く理解できます。

まとめ|百人一首『4番』のポイント

- 原文:田子の浦に うち出でてみれば 白妙の 富士の高嶺に 雪は降りつつ

- 読み方:たごのうらに うちいでてみれば しろたえの ふじのたかねに ゆきはふりつつ

- 決まり字:たご

- 現代語訳:田子の浦の海辺に出て、真っ白な富士山の頂上に雪が降り続いている様子が見える

- 背景:奈良時代の宮廷歌人・山部赤人が詠み、後に『新古今和歌集』に収録された歌

- 語句解説①:田子の浦‐現在の静岡県周辺に位置する海岸

- 語句解説②:うち出でてみれば‐「外に出て見てみると」の意味

- 語句解説③:白妙の‐白い布のような雪を表現した枕詞

- 語句解説④:富士の高嶺‐富士山の高い峰を指す

- 語句解説⑤:雪は降りつつ‐「つつ」は動作の継続を表す接続助詞

- 作者:山部赤人

- 作者の業績:自然を題材にした叙景歌に優れ、「歌聖」と称される柿本人麻呂と並び称される

- 出典:新古今和歌集

- 出典の収録巻:冬・675番

- 語呂合わせ:たご ふふ(たこが2匹でふたご)

- 豆知識①:見えるはずのない雪景色‐実際には田子の浦から富士山の雪の降る様子は見えず、想像力による描写

- 豆知識②:富士山は「霊峰」‐古代より神聖視され、神が宿る山とされていた

- 豆知識③:歌枕「田子の浦」‐和歌で多く詠まれた名所であり、幻想的な景観が特徴