百人一首の第6番は、奈良時代の歌人、大伴家持(おおとものやかもち)が詠んだ、冬の情景を繊細に表現した歌として知られています。

百人一首『6番』の和歌とは

原文

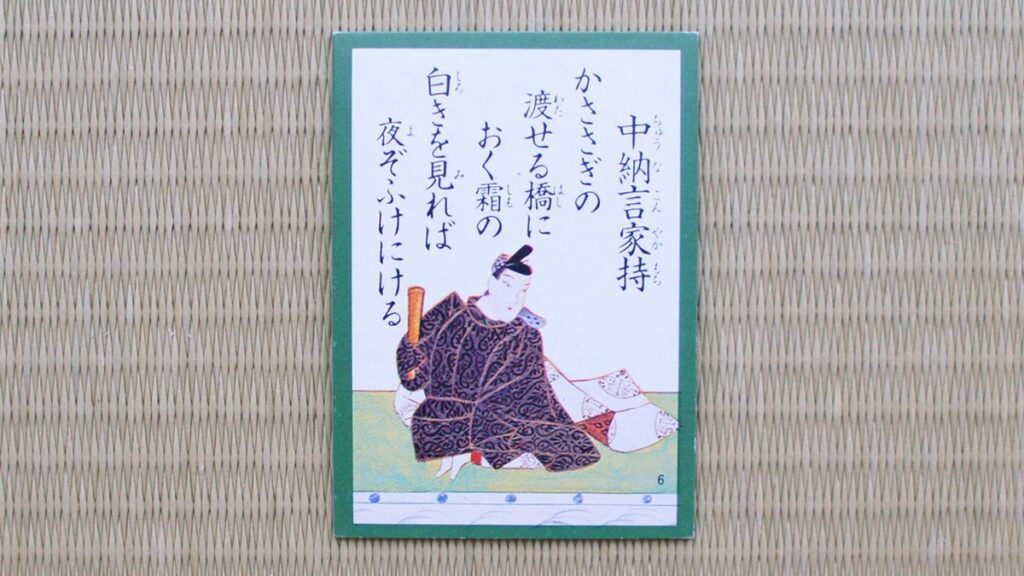

かささぎの わたせる橋に おく霜の 白きを見れば 夜ぞふけにける

読み方・決まり字

かささぎの わたせるはしに おくしもの しろきをみれば よぞふけにける

「かさ」(二字決まり)

現代語訳・意味

かささぎ(鳥の一種)が翼を連ねて渡したという橋、つまり宮中の階段に降りた霜の白さを見ていると、夜がすっかり更けてしまったのだなあ、と感じた。

背景

百人一首の『6番』は、奈良時代の宮廷文化や中国の七夕伝説を背景に詠まれた和歌です。かささぎは、中国の伝説で織姫と彦星をつなぐ橋を作る鳥とされ、その物語が日本にも伝わりました。

この歌では宮中の階段を天上の橋に見立て、その上に降りた霜の白さから冬の夜の静けさや時間の経過を感じ取っています。また、当時の宮中は格式高く、美しい建築や自然が調和した場所でした。和歌はそのような風景や文化を背景に生まれ、人々の感性を豊かに表現しています。この背景を知ることで、歌の情景や込められた意味がより深く理解できるでしょう。

語句解説

| かささぎ | カラス科の鳥で、七夕伝説に登場する鳥。織姫と彦星を会わせるために天の川に橋を架けるとされています。この和歌では、宮中の階段をその橋に見立てています。 |

|---|---|

| 渡せる橋 | かささぎが翼を広げて架けた橋を指します。七夕伝説では天の川に架かる橋ですが、この歌では宮中の階段に例えられています。 |

| おく霜 | 宮中の階段に降り積もった霜のことを指します。霜の白さが夜の冷たさや寒さを表現しています。 |

| 白きを見れば | 降り積もった霜の白さを見た、という意味です。この部分が、歌全体に視覚的な美しさと寒さを感じさせます。 |

| 夜ぞふけにける | 「ぞ」は強調の助詞、「ふけにける」は「夜が更けてしまった」という意味です。この表現により、寒さの中で夜が静かに深まる様子が伝わります。 |

作者|中納言家持

| 作者名 | 中納言家持(ちゅうなごんやかもち) |

|---|---|

| 本名 | 大伴家持(おおとものやかもち) |

| 生没年 | 718年(養老2年)~ 785年(延暦4年) |

| 家柄 | 大伴氏は、古代日本の有力な貴族・武人の家系で、武功を重んじる一族として知られていました。父親は著名な歌人、大伴旅人です。 |

| 役職 | 中納言(宮中の高官)。また、越中守など地方官も務めています。 |

| 業績 | 『万葉集』の編纂に深く関与し、万葉集に473首の歌が収められています。大伴家持は、万葉集に最も多くの歌を残した人物でもあります。 |

| 歌の特徴 | 自然の美しさを繊細に描写する技量に優れている。宮中や自身の生活を題材にした歌も多く、リアルな感情や風景が織り交ぜられています。 |

出典|新古今和歌集

| 出典 | 新古今和歌集(しんこきんわかしゅう) |

|---|---|

| 成立時期 | 1205年(元久2年) |

| 編纂者 | 藤原定家(ふじわらのていか)、藤原家隆(ふじわらのいえたか)、源通具(みなもとのみちとも)などの歌人 |

| 位置づけ | 八代集の8番目の勅撰和歌集 |

| 収録歌数 | 約1,980首 |

| 歌の特徴 | 情調的で象徴的な表現が特徴で、余情や幽玄を重んじた繊細な歌風を持つ。初句切れや三句切れ、体言止めなどの技巧を多用し、貴族の失望感や虚無感を反映。 |

| 収録巻 | 「冬」620番 |

語呂合わせ

かささぎの わたせるはしに おくしもの しろきをみれば よぞふけにける

「かさしろ(カササギ白い)」

百人一首『6番』の和歌の豆知識

七夕伝説との関係

七夕では、織姫と彦星が天の川の両岸に隔てられ、かささぎという鳥が橋を架けることで一年に一度だけ会うことができます。この伝説は日本に伝わり、詩や物語に取り入れられました。

この歌では、「かささぎの渡せる橋」が宮中の階段を指し、その橋が七夕の天の川に見立てられています。こうした背景から、和歌全体が幻想的でロマンチックな情景を作り上げています。七夕伝説を知ることで、この歌の比喩表現や奥深さをより楽しむことができます。

「霜の白さ」と「冬の寒さ」

霜が降りる冬の夜は、冷たさが一段と増し、その白い輝きは月明かりに映えます。この情景が、宮中の美しい階段に降りる霜を通して詠まれています。その白さに目を奪われることで、時間が経ち、夜が更けたことに気づくという流れが自然に描かれています。

霜を詠むことで冬の冷たさだけでなく、静寂や時間の移ろいまでも感じられる繊細な表現が、この和歌の魅力です。

家持の特徴的な詠み方

この歌では、宮中の階段を天上の橋に見立てるという独特な比喩が使われています。家持は、自然や伝説を取り入れて日常の風景を非日常的なものに変える表現が得意でした。また、単に霜や夜を詠むのではなく、そこに感情や時間の流れを込めています。

こうした技法により、読む人に情景を強く想像させる力があり、多くの人々に感動を与えてきました。家持の和歌は、文学的な奥深さを味わえるものが多いと言えます。

まとめ|百人一首『6番』のポイント

- 原文:かささぎの わたせる橋に おく霜の 白きを見れば 夜ぞふけにける

- 読み方:かささぎの わたせるはしに おくしもの しろきをみれば よぞふけにける

- 決まり字:かさ(二字決まり)

- 現代語訳:かささぎが翼を連ねて渡した橋、つまり宮中の階段に降りた霜の白さを見ていると夜が更けたと感じた

- 背景:奈良時代の宮廷文化と七夕伝説を背景に詠まれた和歌

- 語句解説①:かささぎ‐織姫と彦星を会わせる橋を架ける鳥

- 語句解説②:渡せる橋‐天の川に架ける橋、宮中の階段に例えられる

- 語句解説③:おく霜‐宮中の階段に降りた霜のこと

- 語句解説④:白きを見れば‐霜の白さを見たという意味

- 語句解説⑤:夜ぞふけにける‐夜が更けてしまったことを強調

- 作者:中納言家持(大伴家持)

- 作者の業績:『万葉集』に473首を収め、日本最多の歌を残した

- 出典:新古今和歌集

- 出典の収録巻:冬(620番)

- 語呂合わせ:かさしろ(カササギ白い)

- 豆知識①:七夕伝説‐かささぎが天の川に橋を架ける物語が背景

- 豆知識②:霜の白さ‐冬の寒さや静けさを象徴する描写

- 豆知識③:家持の詠み方‐自然と伝説を組み合わせた独自の比喩表現