百人一首の第18番は、作者 藤原敏行朝臣(ふじわらのとしゆきあそん)が詠んだ、夢の中でも恋人に会えない切なさを表現した歌として知られています。

百人一首『18番』の和歌とは

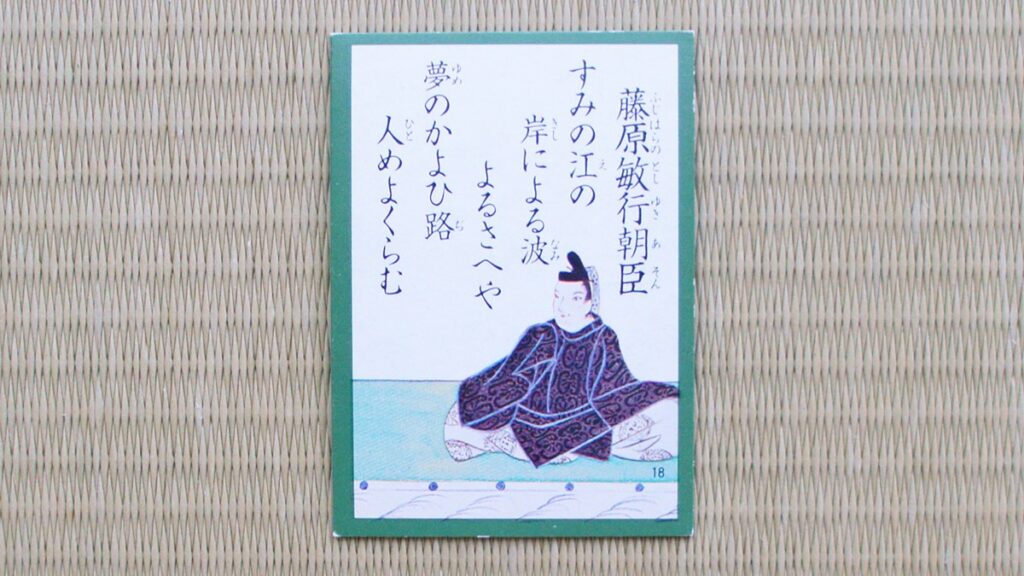

原文

住の江の 岸による波 よるさへや 夢の通ひ路 人目よくらむ

読み方・決まり字

すみのえの きしによるなみ よるさへや ゆめのかよいじ ひとめよくらむ

「す」(一字決まり)

現代語訳・意味

住の江の岸に寄せる波の「寄る」という言葉ではないけれど、夜でさえ、夢の中であなたのもとへ通う道でさえ、どうしてこんなにも人目を避けて現れてくれないのでしょうか。

背景

百人一首『18番』の歌「住の江の岸に寄る波…」は、平安時代の貴族・藤原敏行朝臣によって詠まれました。当時の貴族社会では、恋愛は直接会うことが難しく、夢の中でさえも逢えないことを嘆く気持ちがこの歌に込められています。

背景には、平安時代特有の「通い婚」という文化があり、男性が女性の元を訪れるスタイルが一般的でした。そのため、女性側は訪れが途絶えることで恋の終わりを感じ、不安になることが多かったのです。この歌は、そんな切ない恋心や、夢にさえ姿を見せない相手への疑念と寂しさが描かれています。

また、歌の舞台である「住の江」は大阪市住吉区周辺の海岸で、当時は風光明媚な場所として知られていました。

語句解説

| 住の江(すみのえ) | 大阪市住吉区の一帯にある海岸のこと。松の名所でもあり、「待つ恋」を連想させます。 |

|---|---|

| 岸による波(きしによるなみ) | 「よる」は「寄る」という意味で、波が岸に寄せてくる様子を表します。また、この部分は「よる(夜)」に掛けた序詞となっています。 |

| よるさへや | 「さへ」は副助詞で、「そのうえ~までも」という意味です。「や」は疑問を表す助詞で、全体で「夜までも〜なのか」という意味になります。 |

| 夢の通ひ路(ゆめのかよいじ) | 夢の中で恋人のもとに通う道という意味です。現実ではなく、夢の中での逢瀬を示しています。 |

| 人目よくらむ(ひとめよくらむ) | 「人目」は他人の見る目を意味し、「よく」は「避ける」の意味です。「らむ」は推量の助動詞で、夢の中でさえ人目を避けてしまうのだろうか、と推測しています。 |

作者|藤原敏行朝臣

| 作者名 | 藤原敏行朝臣(ふじわらのとしゆきあそん) |

|---|---|

| 本名 | 藤原敏行(ふじわらのとしゆき) |

| 生没年 | 生年不詳 ~ 901年(10世紀初期の人物) |

| 家柄 | 藤原南家に属する中流貴族で、父は陸奥出羽(むつでわ)の按察使(あぜち)であった藤原富士麻呂 |

| 役職 | 右兵衛督(うひょうえのかみ)という官職まで昇進。また、従四位上の位を持つ。 |

| 業績 | 三十六歌仙の一人として、和歌に優れた歌人として評価されている。書道でも名を馳せ、空海に並ぶほどの書家として称賛された。 |

| 歌の特徴 | 恋の情景を繊細に描く歌が多い。言葉の掛け合わせや同音反復を駆使し、感情を豊かに表現する技法が得意。 |

出典|古今和歌集

| 出典 | 古今和歌集(こきんわかしゅう) |

|---|---|

| 成立時期 | 905年(延喜5年) |

| 編纂者 | 紀貫之(きのつらゆき)、紀友則(きのとものり)、凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)、壬生忠岑(みぶのただみね) |

| 位置づけ | 八代集の最初の勅撰和歌集 |

| 収録歌数 | 1,111首 |

| 歌の特徴 | 四季、恋、哀傷など多様なテーマに基づいた和歌が収められています。四季の歌は日本の自然美を表現し、恋の歌は人間の感情を深く掘り下げています。 |

| 収録巻 | 「恋」559番 |

語呂合わせ

すみのえの きしによるなみ よるさへや ゆめのかよいじ ひとめよくらむ

「す ゆめ(酢の夢)」

百人一首『18番』の和歌の豆知識

夢の中も大切な恋の場

当時は男性が女性の家に通う「通い婚」が一般的で、現実で会えなくても、夢の中で相手が登場することで、相手が自分を想っていると感じられたのです。百人一首『18番』の歌は、そんな平安時代の恋愛文化を反映しており、夢にさえ恋人が出てこないことに対する不安や切なさが込められています。このように、夢が恋の深さを測るバロメーターとして使われていたことがわかります。

住吉の海岸は現代とは違う風景

平安時代には松林が続く美しい砂浜が広がっていましたが、現代ではそのほとんどが埋め立てられ、住宅地や工業地帯が発展しています。ただ、住吉大社や高燈籠など、当時の面影を残す場所もあります。歴史を感じながら訪れると、和歌に詠まれた風景に思いを馳せることができるでしょう。

藤原敏行の「秋来ぬと」の歌も有名

それが「秋来ぬと 目にはさやかに 見えねども 風の音にぞ おどろかれぬる」という歌です。秋が来たことを風の音で感じ取るという、繊細な感性が光る歌で、『古今和歌集』の秋歌の巻頭に収録されています。こちらの歌も、百人一首『18番』と同様に、自然の移り変わりと人間の感情を重ね合わせた歌として知られています。

まとめ|百人一首『18番』のポイント

- 原文:住の江の 岸による波 よるさへや 夢の通ひ路 人目よくらむ

- 読み方:すみのえの きしによるなみ よるさへや ゆめのかよいじ ひとめよくらむ

- 決まり字:す(一字決まり)

- 現代語訳:住の江の岸に寄せる波の「寄る」ではないが、夜でさえ、夢の中の通い道でさえ、なぜ人目を避けて現れてくれないのか

- 背景:平安時代の恋愛文化を反映した歌で、通い婚の風習の中、夢でさえ逢えない恋人への切ない想いを詠んだ

- 語句解説①:住の江‐大阪市住吉区周辺の海岸で、松の名所としても知られる

- 語句解説②:岸による波‐「よる(寄る)」が「夜」に掛かる序詞として用いられている

- 語句解説③:よるさへや‐「さへ」は「そのうえ~までも」、「や」は疑問を表す助詞

- 語句解説④:夢の通ひ路‐夢の中で恋人のもとに通う道のこと

- 語句解説⑤:人目よくらむ‐「人目」は他人の視線、「よく」は避ける、「らむ」は推量を表す

- 作者:藤原敏行朝臣

- 作者の業績:三十六歌仙の一人で、恋の歌や繊細な表現を得意とした。また、書家としても高名であった

- 出典:古今和歌集

- 出典の収録巻:恋(559番)

- 語呂合わせ:す ゆめ(酢の夢)

- 豆知識①:夢の中も大切な恋の場‐平安時代の恋愛では、夢に恋人が現れることが愛の証とされた

- 豆知識②:住吉の海岸は現代とは違う風景‐平安時代は松林が広がる砂浜だったが、現在は埋め立てが進み大きく変化した

- 豆知識③:藤原敏行の「秋来ぬと」の歌も有名‐秋の訪れを風の音で感じる繊細な和歌が『古今和歌集』に収録されている