百人一首の第57番は、紫式部(むらさきしきぶ)が詠んだ、再会の喜びと別れの寂しさを情緒豊かに表現した歌として知られています。

百人一首『57番』の和歌とは

原文

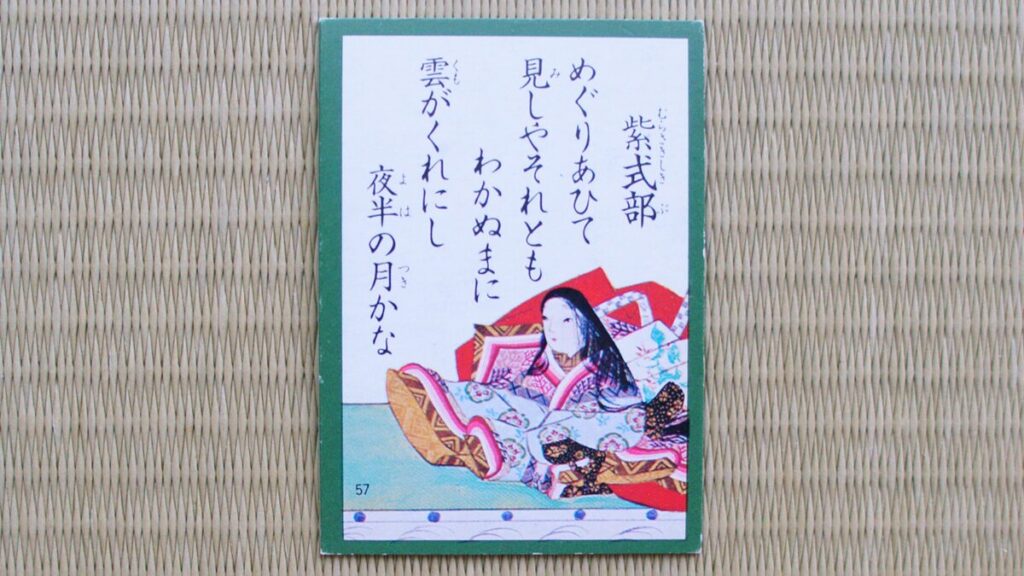

めぐり逢ひて 見しやそれとも わかぬ間に 雲がくれにし 夜半の月かな

読み方・決まり字

めぐりあひて みしやそれとも わかぬまに くもがくれにし よはのつきかな

「め」(一字決まり)

現代語訳・意味

久しぶりに再会できたのに、それがあなたかどうかもわからないうちに、あっという間に帰ってしまいました。まるで雲に隠れてしまう夜中の月のようです。

背景

百人一首の57番は、平安時代の才女・紫式部が詠んだ和歌です。この歌が詠まれた背景には、幼い頃からの友人との久しぶりの再会がありました。しかし、その再会はごく短い時間で終わってしまい、心残りがあったのです。

当時の平安時代は、現代のように簡単に連絡を取り合ったり会ったりすることは難しく、都を離れること自体が大きな別れを意味しました。そのため、偶然の再会は非常に貴重なものだったのです。また、紫式部は都を離れた父に同行し、越前での孤独な生活を経験しており、その寂しさや切なさがこの歌にも反映されていると考えられています。

この背景を理解すると、紫式部が再会を惜しむ気持ちやその瞬間に抱いた切なさが、より深く感じられるでしょう。

語句解説

| めぐり逢ひて | 久しぶりに巡り会ったことを意味します。この歌では再会の対象を「月」としていますが、実際は幼馴染の友人との再会を表しています。 |

|---|---|

| 見しやそれとも | 「見し」は過去を表す助動詞「き」の連体形。「や」は疑問を示す係助詞、「それ」は目の前の対象を指します。「それがそうだったのかどうか」という意味です。 |

| わかぬ間に | 動詞「わく(分ける)」の未然形「わか」と、打消の助動詞「ず」の連体形「ぬ」を合わせた表現。「見分けがつかないうちに」という意味になります。 |

| 雲がくれにし | 月が雲に隠れることを指します。この歌では、再会した友人が短時間で帰ってしまうことを月の動きにたとえています。「にし」は完了を表す助動詞「ぬ」の連用形に、過去を表す助動詞「き」の連体形を接続したものです。 |

| 夜半の月かな | 「夜半(よは)」は夜中や夜更けを意味します。「かな」は詠嘆を表す終助詞で、「〜だなあ」といった感情を込めています。この部分で歌全体の感情が締めくくられています。 |

作者|紫式部

| 作者名 | 紫式部(むらさきしきぶ) |

|---|---|

| 本名 | 藤原香子と推定される |

| 生没年 | 970年(天禄元年)頃~1014年(長和3年)頃 |

| 家柄 | 藤原為時(ふじわらのためとき)の娘で、中流貴族の家系。父は文学に秀でた学者であり、官職は「式部丞(しきぶのじょう)」。 |

| 役職 | 一条天皇の中宮・彰子(しょうし)に仕えた女房(宮廷女性)。 |

| 業績 | 世界最古の長編恋愛小説『源氏物語』の著者。中古三十六歌仙、女房三十六歌仙に数えられる和歌の名手。 |

| 歌の特徴 | 私生活や感情を題材にした歌が多く、身近な出来事を例えを用いて詠む。繊細で洗練された表現が特徴。 |

出典|新古今和歌集

| 出典 | 新古今和歌集(しんこきんわかしゅう) |

|---|---|

| 成立時期 | 1205年(元久2年) |

| 編纂者 | 藤原定家(ふじわらのていか)、藤原家隆(ふじわらのいえたか)、源通具(みなもとのみちとも)などの歌人 |

| 位置づけ | 八代集の8番目の勅撰和歌集 |

| 収録歌数 | 約1,980首 |

| 歌の特徴 | 情調的で象徴的な表現が特徴で、余情や幽玄を重んじた繊細な歌風を持つ。初句切れや三句切れ、体言止めなどの技巧を多用し、貴族の失望感や虚無感を反映。 |

| 収録巻 | 「雑上」1499番 |

語呂合わせ

めぐりあひて みしやそれとも わかぬまに くもがくれにし よはのつきかな

「め くもがくれ(めぐちゃん 雲隠れ)」

百人一首『57番』の和歌の豆知識

実は「恋の歌」かもしれない?

しかし、一部の解釈では、この再会の相手は単なる友人ではなく、紫式部が密かに心を寄せていた人物ではないかという説もあります。「めぐり逢ひ」という言葉は恋の歌にもよく使われる表現であり、夜中の月というロマンチックなイメージも、恋心を匂わせる要素です。

実際のところ、相手が友人だったのか、特別な存在だったのか、想像を膨らませるのもこの歌の楽しみ方の一つです。

「月」と「めぐる」は特別な関係

縁語とは、意味や連想が自然に結びつく言葉同士のことを指します。例えば、「月」は夜空を巡る天体であり、「めぐる」という言葉には「巡り合う」や「再び出会う」という意味があります。

この関係性が歌に深い意味合いを持たせ、再会の儚さや切なさを美しく表現しています。知っていると、和歌の表現がより立体的に感じられるでしょう。

「夜半の月かな」に隠された別の言葉

「月かな」と「月影」では、微妙にニュアンスが異なります。「月影」は月の光や姿を意味し、より直接的な情景を描写します。一方、「月かな」は詠嘆の助詞「かな」が付くことで、作者の感情や余韻がより強調される表現になります。

この違いを知ると、和歌の解釈がさらに深まるでしょう。

まとめ|百人一首『57番』のポイント

- 原文:めぐり逢ひて 見しやそれとも わかぬ間に 雲がくれにし 夜半の月かな

- 読み方:めぐりあひて みしやそれとも わかぬまに くもがくれにし よはのつきかな

- 決まり字:め(一字決まり)

- 現代語訳:久しぶりに再会できたのに、それがあなたかどうかもわからないうちに、あっという間に帰ってしまった。まるで雲に隠れる夜中の月のようだ

- 背景:平安時代、紫式部が幼馴染と久しぶりに再会したが、すぐに別れてしまった寂しさを詠んだ歌

- 語句解説①:めぐり逢ひて‐久しぶりに巡り会うことを意味し、この歌では友人との再会を表す

- 語句解説②:見しやそれとも‐「見し」は過去を表し、「や」は疑問、「それ」は目の前の対象を指し、「それがそうだったのかどうか」という意味

- 語句解説③:わかぬ間に‐動詞「わく(分ける)」の未然形+打消しの助動詞「ず」で「見分けがつかないうちに」という意味

- 語句解説④:雲がくれにし‐月が雲に隠れることを指し、友人が短時間で帰ってしまうことに例えている

- 語句解説⑤:夜半の月かな‐「夜半(よは)」は夜中を意味し、「かな」は詠嘆の助詞で感情を強調する

- 作者:紫式部(むらさきしきぶ)

- 作者の業績:世界最古の長編恋愛小説『源氏物語』を執筆し、中古三十六歌仙・女房三十六歌仙に選ばれた

- 出典:新古今和歌集

- 出典の収録巻:雑上 1499番

- 語呂合わせ:め くもがくれ(めぐちゃん 雲隠れ)

- 豆知識①:「月」と「めぐる」は縁語‐「月」は夜空を巡る天体で、「めぐる」は再び出会うことを意味し、再会の儚さを強調している

- 豆知識②:「夜半の月かな」は「月影」だった可能性‐古い写本では「月影」と書かれているものもあり、ニュアンスが異なる

- 豆知識③:恋の歌の可能性もある‐幼馴染ではなく、紫式部が心を寄せていた人物との再会だった可能性も考えられる