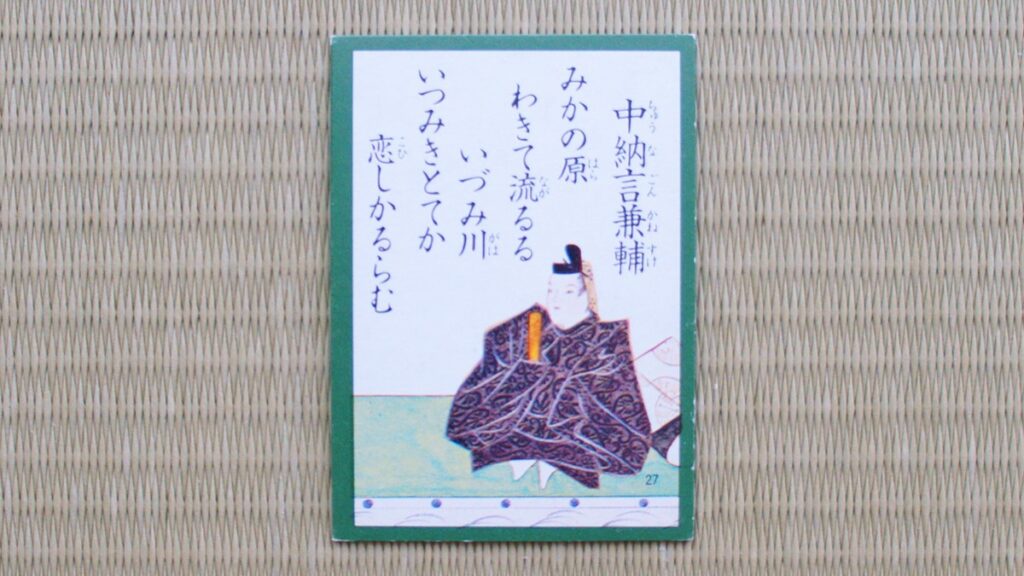

百人一首『27番』の和歌とは

原文

みかの原 わきて流るる いづみ川 いつ見きとてか 恋しかるらむ

読み方・決まり字

みかのはら わきてながるる いづみがわ いつみきとてか こいしかるらむ

「みかの」(三字決まり)

現代語訳・意味

みかの原を湧き出して流れる泉川のように、いったい私はいつ逢ったというのだろうか。それなのに、どうしてこんなに恋しいのだろうか。(実際には一度も逢ったことがないのに)

背景

百人一首『27番』は中納言兼輔が詠んだ恋の歌で、平安時代特有の恋愛文化が背景にあります。

当時、貴族の恋は直接顔を合わせることが少なく、手紙や噂話を通じて想いを募らせることが一般的でした。歌の舞台「みかの原」は現在の京都府南部にあたり、恭仁京(くにきょう)が置かれた歴史的な場所です。自然豊かなその地の泉川は、湧き出る清水が分かれて流れる情景が恋心と重ね合わされています。

また、兼輔は教養豊かな歌人で、この歌では一度も逢ったことのない相手への純粋な恋心が表現されています。こうした背景を知ることで、歌の意味がより深く感じられるでしょう。

語句解説

| みかの原(みかのはら) | 「瓶原(みかのはら)」とも書き、現在の京都府の南部にある木津川市周辺を指します。古代には一時的に都が置かれた場所です。 |

|---|---|

| わきて流るる(わきてながるる) | 「わき」は「分けて」という意味で、ここでは水が湧き出て流れる様子を表現しています。「湧き」と「分ける」の掛詞で、自然の流れを強調しています。 |

| いづみ川(いづみがわ) | 木津川の古い呼び名です。「泉川(いずみがわ)」としても表記され、歌の中では「泉」と「いつみ」(いつ見た)の掛詞として使われています。 |

| いつ見きとてか(いつみきとてか) | 「いつ見たというのか」という意味です。「き」は過去を表す助動詞で、「か」は疑問の意味を表しています。過去に逢った覚えはないのに恋しいという気持ちを示しています。 |

| 恋しかるらむ(こいしかるらん) | 「恋しかる」は形容詞「恋しい」の連体形です。「らむ」は推量の助動詞で、現在の状況についての推測を表します。全体で「恋しいのだろうか」という意味です。 |

作者|中納言兼輔

| 作者名 | 中納言兼輔(ちゅうなごんかねすけ) |

|---|---|

| 本名 | 藤原兼輔(ふじわらのかねすけ) |

| 生没年 | 877年(貞観19年)~933年(承平3年) |

| 家系 | 紫式部の曾祖父で、藤原北家の名門出身。平安時代前期の公卿であり、歌人としても著名。 |

| 官位 | 従三位・中納言まで昇進し、右衛門督(うえもんのかみ)も兼任していました。 |

| 歌人としての評価 | 三十六歌仙の一人に選ばれた優れた歌人で、紀貫之や伊勢ら当時の歌人とも交流がありました。 |

| 活躍時期 | 平安時代前期に活躍し、藤原氏の一員として政治の舞台でも活躍しながら、和歌にも大きな貢献をしました。 |

出典|新古今和歌集

| 出典 | 新古今和歌集(しんこきんわかしゅう) |

|---|---|

| 成立時期 | 1205年(元久2年) |

| 編纂者 | 藤原定家(ふじわらのていか)、藤原家隆(ふじわらのいえたか)、源通具(みなもとのみちとも)などの歌人 |

| 位置づけ | 八代集の8番目の勅撰和歌集 |

| 収録歌数 | 約1,980首 |

| 歌の特徴 | 情調的で象徴的な表現が特徴で、余情や幽玄を重んじた繊細な歌風を持つ。初句切れや三句切れ、体言止めなどの技巧を多用し、貴族の失望感や虚無感を反映。 |

| 収録巻 | 「恋」996番 |

語呂合わせ

みかのはら わきてながるる いづみがわ いつみきとてか こいしかるらむ

「いつ みかん(いつみかん(の)食べる?)」

百人一首『27番』の和歌の豆知識

「みかの原」とはどういう意味ですか?

この地は、8世紀に聖武天皇が恭仁京(くにきょう)という都を置いた場所でもあります。古くから和歌に詠まれることが多く、自然が豊かで、美しい風景が広がる地域でした。

また、「みかの原」の「みか」は、「瓶(みか)」とも書かれ、地名として使われていました。歌の中では、この場所が泉川とともに描かれ、広大な原野を流れる川の風景が恋心に重ねられています。このように、ただの地名ではなく、恋の儚さや純粋な想いを表現する象徴的な役割を果たしているのです。

「いづみ川」とはどういう意味ですか?

この川の名前には、「泉(いずみ)」の意味が込められており、清らかな水が湧き出る情景を連想させます。平安時代の和歌では、美しい自然を背景に、恋や情緒を表現するために川の名がよく使われました。

この歌では、「わきて流るる」という表現とともに使われています。「わき」には「分かれる」と「湧き出る」の二重の意味があり、泉の水が湧き出し、二手に分かれて流れていく情景が描かれています。これが、恋する気持ちの広がりや募る想いと結びつけられているのです。

会ったことのない恋

当時の貴族の男女は、簡単に顔を合わせることができませんでした。特に女性は、御簾(みす)越しでしか姿を見せず、男性は噂話や手紙のやりとりを通して恋心を募らせていました。

この歌では、「いつ逢ったというのか、それなのに恋しい」と詠んでおり、まだ出会っていない相手への恋がテーマになっています。現代で言えば、写真や評判だけで憧れる感覚に似ています。こうした純粋な恋心が、この歌の魅力の一つとなっているのです。

紫式部とのつながり

紫式部は『源氏物語』の作者として有名ですが、その文学的才能は家系にも影響を受けたと考えられます。兼輔自身も三十六歌仙の一人として、当時の宮廷文化の中で活躍していました。

また、兼輔の屋敷は賀茂川のほとりにあり、多くの歌人が集まる文化的な場となっていました。紫式部も、その血筋の中で和歌や物語の才能を磨いた可能性があります。このように、百人一首の歌人と『源氏物語』の作者がつながっていることは、日本文学の奥深さを感じさせる興味深い点です。

まとめ|百人一首『27番』のポイント

- 原文:みかの原 わきて流るる いづみ川 いつ見きとてか 恋しかるらむ

- 読み方:みかのはら わきてながるる いづみがわ いつみきとてか こいしかるらむ

- 決まり字:みかの(三字決まり)

- 現代語訳:みかの原を湧き出して流れる泉川のように、いったい私はいつ逢ったというのだろうか。それなのに、どうしてこんなに恋しいのだろうか(実際には一度も逢ったことがないのに)

- 背景:平安時代の恋愛文化が反映された歌で、直接顔を合わせず手紙や噂で恋心を募らせていた

- 語句解説①:みかの原‐現在の京都府南部、木津川周辺を指し、かつて恭仁京が置かれた

- 語句解説②:わきて流るる‐「分けて流れる」と「湧き出て流れる」の掛詞で、泉の自然な流れを表す

- 語句解説③:いづみ川‐木津川の古い呼び名で、「泉」と「いつ見(いつ逢った)」の掛詞になっている

- 語句解説④:いつ見きとてか‐「いつ逢ったというのか」という意味で、恋しい理由がないことを強調

- 語句解説⑤:恋しかるらむ‐「恋しいのだろうか」という意味で、現在の気持ちの推量を表している

- 作者:中納言兼輔(藤原兼輔)

- 作者の業績:三十六歌仙の一人として活躍し、藤原氏の公卿としても政務に携わった

- 出典:新古今和歌集

- 出典の収録巻:恋・996番

- 語呂合わせ:いつみかん(いつみかん(の)食べる?)

- 豆知識①:「みかの原」は聖武天皇が恭仁京という都を置いた場所

- 豆知識②:「いづみ川」は清らかな水が湧き出る様子が恋心に重ねられている

- 豆知識③:平安時代の恋愛は、噂話や手紙のやり取りが中心で、実際に会うことは少なかった

- 豆知識④:中納言兼輔は紫式部の曾祖父で、文学的な影響を家系に残した